公布日:2023.11.17

申請日:2023.08.28

分類號:B01D21/24(2006.01)I;B01D21/04(2006.01)I;B01D21/30(2006.01)I;C02F1/40(2023.01)I;C02F1/52(2023.01)I

摘要

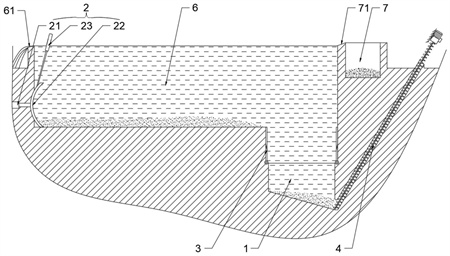

本申請提供了一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,包括污泥排出裝置、歸集部、分隔部、污泥處理槽,其中,污泥處理槽位于沉淀池內遠離溢流口的底部,污泥處理槽的深度深于沉淀池的深度;歸集部設置于沉淀池內靠近溢流口的一側,歸集部用于將沉淀池底部的污泥歸集至污泥處理槽內;分隔部設置于污泥處理槽內,分隔部用于將上方的沉淀池內的污水與下方污泥歸集部內的污泥分隔;污泥排出裝置的輸入端與污泥處理槽的底部相連通,污泥排出裝置用于將污泥處理槽內的污泥排出。本申請提供的用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,能實現對污泥進行高效且較為徹底的進行清理。

權利要求書

1.一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于,所述用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置包括:污泥處理槽,所述污泥處理槽位于沉淀池內遠離溢流口的底部,所述污泥處理槽的深度深于所述沉淀池的深度;歸集部,所述歸集部設置于所述沉淀池內靠近所述溢流口的一側,所述歸集部用于將所述沉淀池底部的污泥歸集至所述污泥處理槽內;分隔部,所述分隔部設置于所述污泥處理槽內,所述分隔部用于將上方的所述沉淀池內的污水與下方所述污泥歸集部內的污泥分隔;污泥排出裝置,所述污泥排出裝置的輸入端與所述污泥處理槽的底部相連通,所述污泥排出裝置用于將所述污泥處理槽內的污泥排出。

2.根據權利要求1所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于:所述污泥處理槽的底部設置成傾斜面,且所述污泥排出裝置與所述污泥處理槽的最底端相連通。

3.根據權利要求1所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于,所述歸集部包括:伸縮驅動部,所述伸縮驅動部設置于所述沉淀池靠近所述溢流口的一側,所述伸縮驅動部的伸縮端的伸縮方向與所述沉淀池的底面平行;污泥刮板,所述污泥刮板固定于所述伸縮驅動部的伸縮端,所述污泥刮板的底部緊貼所述沉淀池的底面。

4.根據權利要求3所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于:所述污泥刮板呈弧形,且所述污泥刮板的凸出面靠近所述伸縮驅動部。

5.根據權利要求4所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于:所述沉淀池的側面靠近所述伸縮驅動部的區域設置有弧形凹槽,所述弧形凹槽與所述污泥刮板的凸出面相適配。

6.根據權利要求3所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于:所述歸集部還包括浮渣收集板,所述浮渣收集板通過連桿與所述污泥刮板的上端相連,所述浮渣收集板上段露出沉淀池的水面,所述浮渣收集板的下端伸入到所述沉淀池的水面下,所述沉淀池遠離所述溢流口的一側設置有浮渣收集槽,所述沉淀池至所述浮渣收集槽之間設置有傾斜向上的排渣通道;所述浮渣收集板由所述溢流口方向至所述浮渣收集槽方向呈傾斜向上設置。

7.根據權利要求1所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于,所述分隔部包括:兩扇封閉門,所述封閉門鉸接于所述污泥處理槽的側壁,且兩扇所述封閉門合攏時分隔封閉所述污泥處理槽;開合驅動部,所述開合驅動部設置于所述污泥處理槽的側壁,且所述開合驅動部的動力輸出端與所述封閉門相連,用以驅動所述封閉門做開合動作。

8.根據權利要求1所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于:所述封閉門上開設有若干連通孔,所述連通孔在當所述封閉門處于合攏狀態時,所述連通孔由上至下傾斜朝向所述污泥處理槽的側壁;所述連通孔內設置有電動閥門;所述污泥處理槽中段位置設置有支撐臺階,所述封閉門位于所述支撐臺階上,且當所述封閉門合攏時,所述封閉門的邊緣抵靠在所述支撐臺階上。

9.根據權利要求1所述的一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,其特征在于,還包括自動清理控制部,所述自動清理控制部與所述歸集部、所述分隔部、所述污泥排出裝置電性連接,并控制所述歸集部、所述分隔部、所述污泥排出裝置進行清理動作,所述自動清理控制部包括:連通檢測腔,所述連通檢測腔的底部與所述沉淀池相連通,且所述連通檢測腔與所述沉淀池的連接點位置所述沉淀池的污泥清潔警戒線上,所述連通檢測腔的頂部高于所述沉淀池的溢流口高度,污水輸入管與所述連通檢測腔相連通;激光檢測器,所述激光檢測器設置于所述連通檢測腔的頂部,所述激光檢測器包括激光反射端以及激光接收端,所述激光反射端與激光接收端分別設置于所述連通檢測腔頂部兩側。

10.一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理方法,其特征在于,所述用于水處理的平流沉淀池污泥清理方法采用了權利要求1-9中任意一項所述的用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,具體包括以下步驟:S1、歸集部將啟動,將沉淀池底部的污泥歸集至污泥處理槽中,以便于集中統一處理;S2、完成污泥的歸集后,分隔部啟動將污泥處理槽進行分隔,使得污泥處理槽中的污泥與上層沉淀池中的污水進行分離;S3、污泥排出裝置啟動對分隔下方的污泥進行排出,完成污泥排出后,分隔部與歸集部復原,以便于下次進行污泥清理。

發明內容

本發明的一個目的在于提供一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,用以解決傳統的沉淀池污泥清理裝置清理污泥的效率與效果不佳的技術問題。

為實現上述目的,本發明采用的技術方案是:提供一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,所述用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置包括:

污泥處理槽,所述污泥處理槽位于沉淀池內遠離溢流口的底部,所述污泥處理槽的深度深于所述沉淀池的深度;

歸集部,所述歸集部設置于所述沉淀池內靠近所述溢流口的一側,所述歸集部用于將所述沉淀池底部的污泥歸集至所述污泥處理槽內;

分隔部,所述分隔部設置于所述污泥處理槽內,所述分隔部用于將上方的所述沉淀池內的污水與下方所述污泥歸集部內的污泥分隔;

污泥排出裝置,所述污泥排出裝置的輸入端與所述污泥處理槽的底部相連通,所述污泥排出裝置用于將所述污泥處理槽內的污泥排出。

在一個實施例中,所述污泥處理槽的底部設置成傾斜面,且所述污泥排出裝置與所述污泥處理槽的最底端相連通。

在一個實施例中,所述歸集部包括:

伸縮驅動部,所述伸縮驅動部設置于所述沉淀池靠近所述溢流口的一側,所述伸縮驅動部的伸縮端的伸縮方向與所述沉淀池的底面平行;

污泥刮板,所述污泥刮板固定于所述伸縮驅動部的伸縮端,所述污泥刮板的底部緊貼所述沉淀池的底面。

在一個實施例中,所述污泥刮板呈弧形,且所述污泥刮板的凸出面靠近所述伸縮驅動部。

在一個實施例中,所述沉淀池的側面靠近所述伸縮驅動部的區域設置有弧形凹槽,所述弧形凹槽與所述污泥刮板的凸出面相適配。

在一個實施例中,所述歸集部還包括浮渣收集板,所述浮渣收集板通過連桿與所述污泥刮板的上端相連,所述浮渣收集板上段露出沉淀池的水面,所述浮渣收集板的下端伸入到所述沉淀池的水面下,所述沉淀池遠離所述溢流口的一側設置有浮渣收集槽,所述沉淀池至所述浮渣收集槽之間設置有傾斜向上的排渣通道;

所述浮渣收集板由所述溢流口方向至所述浮渣收集槽方向呈傾斜向上設置。

在一個實施例中,所述分隔部包括:

兩扇封閉門,所述封閉門鉸接于所述污泥處理槽的側壁,且兩扇所述封閉門合攏時分隔封閉所述污泥處理槽;

開合驅動部,所述開合驅動部設置于所述污泥處理槽的側壁,且所述開合驅動部的動力輸出端與所述封閉門相連,用以驅動所述封閉門做開合動作。

在一個實施例中,所述封閉門上開設有若干連通孔,所述連通孔在當所述封閉門處于合攏狀態時,所述連通孔由上至下傾斜朝向所述污泥處理槽的側壁;

所述連通孔內設置有電動閥門;

所述污泥處理槽中段位置設置有支撐臺階,所述封閉門位于所述支撐臺階上,且當所述封閉門合攏時,所述封閉門的邊緣抵靠在所述支撐臺階上。

在一個實施例中,還包括自動清理控制部,所述自動清理控制部與所述歸集部、所述分隔部、所述污泥排出裝置電性連接,并控制所述歸集部、所述分隔部、所述污泥排出裝置進行清理動作,所述自動清理控制部包括:

連通檢測腔,所述連通檢測腔的底部與所述沉淀池相連通,且所述連通檢測腔與所述沉淀池的連接點位置所述沉淀池的污泥清潔警戒線上,所述連通檢測腔的頂部高于所述沉淀池的溢流口高度,污水輸入管與所述連通檢測腔相連通;

激光檢測器,所述激光檢測器設置于所述連通檢測腔的頂部,所述激光檢測器包括激光反射端以及激光接收端,所述激光反射端與激光接收端分別設置于所述連通檢測腔頂部兩側。

本發明另一個目的在于提供一種用于水處理的平流沉淀池污泥清理方法,所述用于水處理的平流沉淀池污泥清理方法采用了上述任意一項實施例中所述的用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,具體包括以下步驟:

S1、歸集部將啟動,將沉淀池底部的污泥歸集至污泥處理槽中,以便于集中統一處理;

S2、完成污泥的歸集后,分隔部啟動將污泥處理槽進行分隔,使得污泥處理槽中的污泥與上層沉淀池中的污水進行分離;

S3、污泥排出裝置啟動對分隔下方的污泥進行排出,完成污泥排出后,分隔部與歸集部復原,以便于下次進行污泥清理。

本發明實施例中上述的一個或多個技術方案,至少具有如下技術效果或優點:

本發明實施例提供的用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,通過在沉淀池內遠離溢流口的底部設置污泥處理槽,利用歸集部將沉淀池底部的污泥歸集至污泥處理槽內,以便于對污泥進行集中處理,而后通過分隔部將污泥處理槽進行分隔,使得污泥處理槽中的污泥與上層沉淀池中的污水進行分離,最后通過污泥排出裝置將分隔部下方的污泥(以及部分污水)從污泥處理槽內排出。本發明實施例提供的用于水處理的平流沉淀池污泥清理裝置,通過將池底污泥先集中污泥處理槽,而后通過分隔部將污泥與沉淀池內污水進行分隔,降低污水對污泥排出的影響,使得污泥排出裝置能高效排出污泥,進而提升污泥清理的效率與效果。

(發明人:楊琦;郭永翔;柴斐斐)