水和油是2 種不相容的物質,為使水分散到油中,通常會使用到乳化劑,使不相容的油水兩相發生乳化形成穩定的乳化液。由于生成的乳化液體系極為穩定,因此被廣泛應用于機械加工工業、汽車發動機加工流水線、冷軋鋼板廠的軋錕及鋼板的冷卻和潤滑。通常,使用一段時間后的乳化液會老化變質,性能下降,由此對乳化液進行更換,形成乳化液廢水。由于乳化液廢水油水混合十分均勻,因此,對其的處理應首先實現油水的分離,即破乳。目前,國內外常用的破乳方法包括化學藥劑破乳法、酸化破乳法、超聲波破乳法和超濾破乳法等,其中酸化破乳法,主要是加酸將乳化液調節至酸性,利用H+ 的作用中和油滴表面覆蓋的帶負電荷的雙電層,使得油水界面的表面活性劑游離出來,從而破壞體系的穩定性,達到油水分離的目的。由于該方法僅使用無機酸做破乳劑,因此操作較為簡便、價格較為經濟,用于乳化液破乳具有一定優勢。但酸化破乳法僅適用于由陰離子表面活性劑組成的乳化液體系,加之對一些穩定性極好的乳化液破乳效果不夠理想,限制了其應用。另一方面,研究表明,乳化液體系溫度會影響乳化液體系的穩定性,當體系溫度升高時,會增加分子的熱運動,利于液珠的聚結,同時溫度升高可使油相黏度降低,使得油水界面膜減弱,利于破乳。為研究加熱破乳的效果,傅大放等用微波輻射和電爐加熱乳化液進行對比研究,表明微波輻射能顯著降低乳化液的Zeta 電位,達到了較理想的破乳效果。此外,還有學者將加熱法用于化學破乳,研究表明,加熱對化學破乳效果有促進作用。

但從目前已有的文獻來看,很少有人將酸化和加熱聯用,用于乳化液破乳。同時,在實際工程中,對于一些穩定性極佳的乳化液廢水,采取單一的方法進行破乳往往效果不佳。因此,筆者在乳化液處理的工程小試中將加熱法和酸化法聯用,以考察加熱和酸化過程聯合的破乳效果。同時,由于加熱酸化法僅實現了油水的分離,因此破乳后的出水仍具有較高的污染負荷,且可生化性較差,不利于后續生化處理,故考慮采取Fenton 氧化進行進一步處理。

1 實驗部分

1.1 實驗廢水

實驗所用廢水為成都某電子制造商生產車間廢棄產生的乳化液,所用乳化劑為日本進口,主要成分是陰離子表面活性劑,為O/W 型乳化液。原水為乳白色,初始COD>20 萬mg/L,濁度> 8 000 NTU,含油量約為15%,pH 在8 左右。

1.2 試劑和儀器

試劑: 98% 濃硫酸; 30% H2O2; FeSO4·7H2O;NaOH,所用藥品均為分析純。儀器: 雷博4050 型COD 恒溫加熱器; WGZ-500B 型濁度計; PHS-3D 型pH 計; QYC-211 型全溫空氣搖床; OxiTop IS 6 型BOD 儀; 恒溫水浴鍋。

1.3 實驗方法

1.3.1 酸化破乳

在500 mL 錐形瓶中盛裝200 mL 廢水,加入一定量的濃硫酸使廢水酸化pH 降低,再將其放入恒溫水浴鍋,進行水浴加熱。加熱完后,取廢水油層下的水層,測COD、濁度、油類含量及pH。

1.3.2 Fenton 氧化

取酸化破乳后油層下的清液100 mL 加入250mL 錐形瓶,加入NaoH 調節廢水pH 后,依次投加一定量FeSO4·7H2O 和30% H2O2,靜置10 min 后放入搖床振蕩2 h,搖床條件控制為溫度恒定25℃、轉速恒定150 r/min,振蕩完畢后,取出錐形瓶靜置隔夜,測COD 及BOD5。

2 實驗結果及分析

2.1 加熱酸化破乳

2.1.1 加熱溫度對破乳效果的影響

在加酸量為1.0 mL 98% H2SO4/100 mL 乳化液條件下,加酸后的乳化液在常溫狀態下仍保穩定。在加熱時間2 h 條件下,分別將加熱溫度控制在(40±1)℃、(50±1)℃、(60±1)℃、(70±1)℃、(80±1)℃、(90±1)℃、(100±1)℃,隨著加熱溫度的升高,體系穩定的乳化液逐漸出現了油水界面的分離,下層為具有一定濁度的黃色水層,中間層為灰白色的乳化劑層,上層為油層。隨著溫度的升高,水層的厚度不斷增大,油水分離效果更為明顯,在100℃處水層厚度達到最大。下層水樣測濁度發現,在40~60℃時,下層水樣濁度基本無變化且濁度較高,在70~100℃時,下層水樣濁度顯著降低,同時下層水樣測油類含量發現,在70℃前油類含量處于較高水平,但當加熱溫度大于70℃時油類含量大大降低,如圖1 所示。由此推斷,在70℃以下時加熱溫度不足以完全破壞油水界面的界面膜,使得水相中仍溶解了部分油類物質,但當加熱溫度大于70℃時,由于液珠的聚結和油相粘度的進一步降低,油水界面的界面膜強度大大降低,所以隨著溫度的提高,油水分離過程進行較快。因此,在加熱溫度100℃時,可以獲得良好的破乳效果,但是考慮到100℃時乳化液水相在沸騰過程中蒸發較快,因此將加熱溫度控制在95℃較佳。

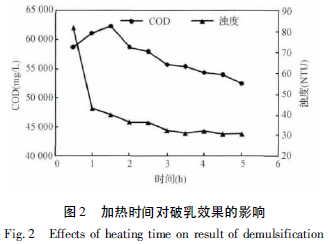

2.1.2 加熱時間對破乳效果的影響

除加熱溫度外,加熱時間也是影響加熱酸化破乳程度的重要因素。在加熱狀態下,乳化液在熱力學上表現出不穩定性,因此實現較為徹底的破乳只是時間問題。為此,在加酸量為1.0 mL 98%H2SO4/100 mL 乳化液、加熱溫度95℃條件下,在不同加熱時間條件下對乳化液進行破乳處理,結果如圖2 所示。可以看出,破乳后下層水樣的濁度總體呈下降趨勢,在0.5 h 處為81.9 NTU,濁度較高,其余濁度均在43.2 NTU 以下。因此認為,加熱時間大于1 h 即可獲得較好的破乳效果。

同時,測定水層COD 發現,其呈先升后降的趨勢,在0.5~1.5 h,COD 先升高,在2~5 h,逐漸下降。出現這一趨勢,可能是因為加熱酸化過程中的無機酸加入使得陰離子表面活性劑轉化為電中性的有機酸(部分能溶于水、部分不溶于水),同時乳化劑含有很多成分復雜的助劑,因此生成產物非常復雜,一部分生成物不溶于水,懸浮形成灰白色的中間層,另一部分溶于水中表現為COD,而在0.5~1.5h,加熱促進了溶于水的這部分COD 的生成,導致COD 升高,但總的來說,隨著加熱時間的增長,下層水中的油相慢慢分離溶出,使得COD 表現為下降趨勢。最后,考慮到1 h 加熱時間,已能將下層水層濁度降低到較低水平,具有較好的破乳效果,因此將加熱時間控制在1 h,以取得較低能耗。

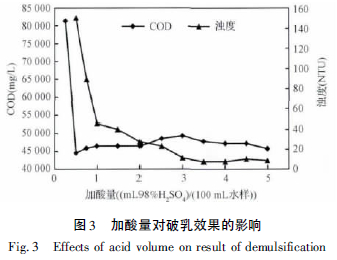

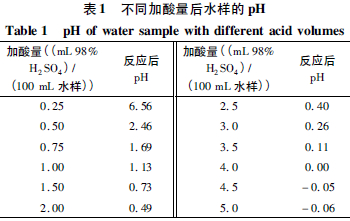

2.1.3 加酸量對破乳效果的影響

無機酸的加入能將表面活性劑轉化為電中性的有機酸,破壞乳化液的穩定性,因此加酸量對乳化液破乳效果有非常大的影響,特別是在加酸量不足的情況下,如圖3 中的加酸量為0.25、0.5 和0.75 mL98% H2SO4/100 mL 乳化液的實驗組,其濁度都處于較高水平,特別是加酸量0.25 mL H2SO4/100 mL乳化液的實驗組,其濁度> 3 000 NTU,由此可見加入的濃H2SO4基本未起到任何作用,同時進行的加熱處理也不能對乳化液的穩定性造成影響。但隨著加酸量的增多,乳化液的濁度逐漸下降,最低點在加酸量為4.0 mL H2SO4/100 mL 乳化液達到最低點8NTU。

同時,其COD 呈先增后降的趨勢,在加酸量為3.0 mL H2SO4/100 mL 乳化液時COD 最高,造成這一情況的原因類似于加熱時間對破乳效果的影響,加酸量的增加使得反應產物溶于水中的COD 增多,但由于破乳過程總體向著油水徹底分離的過程進行,因此下層水樣中COD 最終表現出下降趨勢。因此,認為加酸量在4.0~5.0 mL H2SO4/100 mL 乳化液時,具有最好的破乳效果,但是考慮到加酸量的增多使得反應后溶液的pH 過低(如表1 所示),會造成后續中和所投加的中和劑藥劑用量增大,以及后續的厭氧處理SO42-濃度過高的問題,因此將加酸量控制在1.0 mL 98% H2SO4/100 mL 乳化液,同樣可以獲得較為理想的破乳效果。

綜上,將加熱酸化的反應條件控制在加酸量1.0 mL 98% H2SO4/100 mL 乳化液、加熱溫度95℃、加熱時間1 h,最終初始COD>20 萬mg/L,濁度> 8 000 NTU,含油量約為15% 的乳化液在該條件下,COD 降低為46 592 mg/L,濁度20 NTU,COD和濁度的去除率分別達到了76.7%和97.5%以上。

2.2 Fenton 氧化

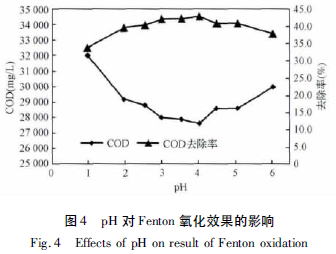

2.2.1 初始pH 對Fenton 氧化效果的影響

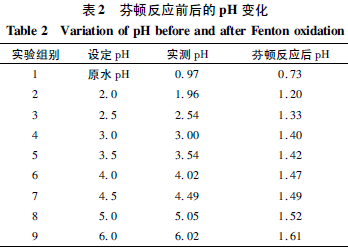

取經上述條件破乳后的乳化液廢水進行Fenton氧化,控制加入廢水的H2O2和Fe2+分別為ρ(H2O2)/ρ(COD)=1.0、ρ (Fe2+)/ρ (COD)=0.04,在不同的pH 條件下進行反應,結果如圖4 所示。從圖中可以看出在pH 為2~5 之間時,Fenton氧化都具有較高的COD 去除率,且在pH=4 時具有最好的催化氧化效果。但從整體來看,pH 對Fenton 氧化去除效率影響較小,去除率在33.6%~42.8%之間波動,絕大部分位于39.4%~42.8% 之間,這主要是由于在Fenton 反應中H+的作用主要是為·OH的產生提供一個酸性環境,僅會影響Fenton氧化的反應速率,并且從反應后的廢水pH 來看(如表2 所示),其pH 最終都會降低到一定水平,因此Fenton 反應過程只要有一定量的H+即可保證反應所需的酸性環境,就能夠使反應進行下去,因此認為選擇pH=4 足以滿足Fenton 反應所需H+且在去除率上最優。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

2.2.2 Fe2+和H2O2對Fenton 氧化效果的影響

Fe2+和H2O2的投加量是Fenton 氧化最為關鍵的2 個參數,在對破乳后的乳化液廢水處理中,分別將ρ(H2O2)/ρ(COD) 控制在0.6、0.8、1.0、1.2、1.4和1.6,在Fe2+投加量分別為ρ(Fe2+)/ρ(H2O2) =1∶15、1∶20、1∶30、1∶35,pH=4 的條件下進行反應,結果如圖5 所示(無數據點為反應過于激烈廢水爆沸噴出) 。首先,廢水COD 的去除率都隨著H2O2投加量的增多而增大,但是隨著ρ(Fe2+)/ρ(H2O2)的增大,反應趨于過度激烈,不利于正常進行; 其次,在反應正常進行的情況下,整體上COD 去除率隨著ρ(Fe2+)/ρ(H2O2) 的減小而增大,但是當ρ(Fe2+)/ρ(H2O2)=1∶35 時,反應COD 去除率反而降低。這可能是因為由于Fe2+在芬頓反應中只是作為催化劑,整個反應過程只需要少量Fe2+催化即可,ρ(Fe2+)/ρ(H2O2) 過高可能會導致Fe(OH)3的生成反應過快,Fe2+量減少,致使Fenton 反應活性鏈式反應終止; 而當ρ(Fe2+)/ρ(H2O2) 低于1∶30 時,體系沒有足夠的Fe2+催化,導致芬頓的鏈式反應不完全,從而去除效率較低。因此,將Fenton 反應控制在ρ(Fe2+)/ρ(H2O2)=1∶30、ρ(H2O2)/ρ(COD) =1.4、pH=4 的條件下,具有最優的Fenton 氧化效果,經處理后的出水COD 可降到18 600 mg/L,去除率達61.4%,其B/C 可由破乳后的0.11 提高到0.43,廢水的可生化性大大提高。

3 結論

采取加熱酸化-Fenton 氧化處理乳化液廢水,可達到良好的破乳和處理效果,研究表明:

(1) 該方法可使初始COD>20 萬mg/L,濁度>8 000 NTU 的乳化液廢水COD 降到18 600 mg/L,濁度降到20 NTU 以下,COD 和濁度的去除率分別達90.7%和97.5%以上;

(2) 加熱和酸化過程聯合作用,使得破乳更易于發生,最佳反應條件為加酸量1.0 mL 98%H2SO4/100 mL 乳化液、加熱溫度95℃、加熱時間1h 時,破乳效果良好;

(3) Fenton 氧化處理破乳后的乳化液,在ρ(Fe2+)/ρ(H2O2)=1∶30、ρ(H2O2)/ρ(COD)=1.4、pH=4 的條件下,能進一步去除61.4% 的COD,同時使廢水B/C 由破乳后的0.11 提高到0.43,生化性大大提高。

仍需指出的是,為實現乳化液廢水的達標排放,應對Fenton 出水進行進一步處理,考慮到其污染負荷仍較高,但生化性已大大改善,因此可考慮采用厭氧+ 好氧聯合工藝進行處理。此外,加熱酸化破乳過程會向廢水體系引入大量的H+和SO42-,導致Fenton 反應進水需調整pH,同時過高的SO42-可能給后續進行的厭氧反應造成麻煩,因此應考慮減少H2SO4的使用量,可在后續的實驗中采用多種無機酸混合投加的形式或使用少量強電解質配合H2SO4進行破乳,在保證破乳效果的前提下,減少H+和SO42-的用量。