一、濕地是指天然或人工、常久或暫時性的沼澤地、濕原、泥炭地或水域地帶,帶有或靜止或流動、或為淡水、半咸水或咸水的水體。所謂人工濕地,就是指人為影響、施工形成的濕地系統。不論人工或天然,濕地都具有其十分強大的生態功能,具有相同的特點其表面常年或經常覆蓋著水或充滿了水,是介于陸地和水體之間的過渡帶,其中生長著許多挺水、浮水和沉水植物。這些植物能夠在其組織中吸附金屬及一些有害物質,很多植物還能參與解毒過程,對污染物質進行吸收、代謝、分解,實現水體凈化。因此濕地常常被稱作“天然污水處理器”而且這個“天然污水處理器”幾乎不需要添加化石燃料和化學藥品。目前全世界至少有數千個人工與自然濕地用于污水處理, 每個面積從不足200平方到4000ha不等。

二、人工濕地的國內外現狀

(1)人工濕地發展與20世紀七八十年代,自西德1974年首次建造人工濕地以來,各種不同的濕地在世界各地已被用來處理大量不同的廢水。1996年9月在奧地利維也納召開的第四次國際研討會,標志著人工濕地作為一種獨具特色的新型廢水處理技術已經正式進入水污染控制領域。目前,在美國有600 多處人工濕地工程用于處理市政、工業和農業廢水, 400多處人工濕地被用于處理煤礦廢水, 50多處人工濕地用于處理生物污泥,近40處人工濕地用來處理暴雨徑流,超過30處人工濕地系統用于處理奶產品加工廢水 ;在丹麥、德國、英國各國至少有200處人工濕地系統在運行 ,新西蘭也有80多處人工濕地系統被投入使用。

我國用人工濕地處理污水發展較晚,“七五”期間開始進行機理性的研究,現在已發展到實際應用階段,我國自“七五”開始對人工濕地的研究,已建成一些示范工程,并于1990年7月在深圳建起我國第一個人工濕地污水處理工程――白泥坑人工濕地處理系統。并且在全國多個省市建成多處不同處理規模的人工濕地處理工程。

(2)人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面,將污水、污泥有控制的投配到經人工建造的濕地上,污水與污泥在沿一定方向流動的過程中,主要利用土壤、人工介質、植物、微生物的物理、化學、生物三重協同作用,對污水、污泥進行處理的一種技術。其作用機理包括吸附、滯留、過濾、氧化還原、沉淀、微生物分解、轉化、植物遮蔽、殘留物積累、蒸騰水分和養分吸收及各類動物的作用。它是一個綜合的生態系統,它應用生態系統中物種共生、物質循環再生原理,結構與功能協調原則,在促進廢水中污染物質良性循環的前提下,充分發揮資源的生產潛力,防止環境的再污染,獲得污水處理與資源化的最佳效益。

人工濕地去除的污染物范圍廣泛,包括N , P , SS , 有機物,微量元素,病原體等。有關研究結果表明,在進水濃度較低的條件下,人工濕地對BOD5的去除率可達85%――95%,COD去除率可達80%以上,處理出水中BOD5的濃度在10mg/l左右,SS小于20mg/l。(2)廢水中大部分有機物作為異樣微生物的有機養分,最終被轉化為微生物體及CO2 , H2O。

人工濕地面積可視情況而言,可在市郊結合部,也可在污水處理廠出水的附近建造。一些人工濕地屬預處理型,在那些目前還不具備建造污水處理廠的城鄉結合部建造人工濕地,將生活污水排入,利用所種植物對其進行處理,然后再排入自然水系,保護水體;還有些濕地屬于加強型,在污水處理廠附近建造人工濕地,將污水處理廠處理過的水引入,再經過人工濕地的加強處理,提高其水質,然后排入自然水系,作為其補充水源。

下面,我們就介紹一下人工濕地污水處理系統的分類。

三、人工濕地的分類

人工濕地污水處理技術經過多年的發展和研究,根據濕地中主要植物形式將人工濕地劃分為:1、浮游植物系統; 2、挺水植物系統;3、沉水植物系統。其中沉水植物系統還處于實驗室研究階段,其主要應用領域在于初級處理和二級處理后的精處理。浮游植物主要用于N , P去除和提高傳統穩定塘效率。目前一般所指人工濕地系統都是指挺水植物系統。國內外學者從工程設計的角度出發,按照系統布水方式的不同或水在系統中流動方式不同將人工濕地處理系統劃分為以下幾種類型:自由水面人工濕地處理系統;人工潛流人工濕地處理系統;垂直水流型人工濕地處理系統。

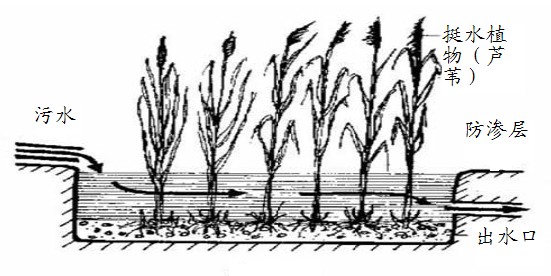

人工濕地污水處理系統(1)表面流濕地( Surface FlowConstructed Wetland) ,是一種污水從濕地表面漫流而過的長方形構筑物, 結構簡單, 工程造價低; 但由于污水在填料表面漫流, 易滋生蚊蠅, 對周圍環境會產生不良影響, 而且其處理效率較低。污水從濕地表面流過,如圖1所示。在流動的過程中廢水得到凈化。水深一般0.3~0.5米,水流呈推流式前進。污水從入口以一定速度緩慢流過濕地表面,部分污水或蒸發或滲入地下。近水面部分為好氧生物區,較深部分及底部通常為厭氧生物區。表面流人工濕地中氧的來源主要靠水體表面擴散、植物根系的傳輸和植物的光合作用。但是由于傳輸能力十分有限,故人工濕地大部分采用潛流式濕地系統。

圖1表面流人工濕地示意圖

人工濕地污水處理系統(2)潛流濕地( Subsurface Constructed FlowWetland) ,污水在填料縫隙之間滲流,可充分利用填料表面及植物根系上生物膜及其他作用處理污水, 出水水質好。由于水平面在覆蓋土層或細砂層以下, 衛生條件較好, 故被廣泛采用。潛流式濕地一般由兩級濕地串聯,處理單元并聯組成。與表面流人工濕地相比,水平潛流人工濕地的水力負荷大,對BOD、COD、TSS、TP、TN、藻類、石油類等有顯著的去除效率。潛流濕地一般設計成有一定底面坡降的、長寬比大于3 且長大于20 m 的構筑物, 污水流程較長, 有利于硝化和反硝化作用的發生, 脫氮效果較好。或方形構筑物, 污水的流程較短, 反硝化作用較弱, 且工程技術要求較高。由于垂直流濕地可方便地采用工程手段來改善系統的供氧狀況, 提高布水均勻性, 營造更加有利于硝化和反硝化發生的系統環境, 故越來越受到人們的重視。

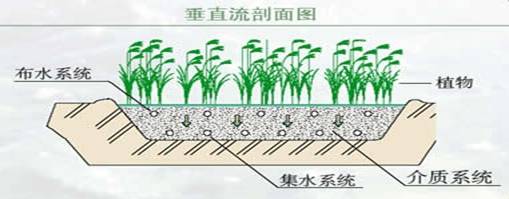

人工濕地污水處理系統(3)垂直流濕地(Vertical Flow Constructed Wetland),污水沿垂直方向流動, 氧供應能力較強, 硝化作用較充分, 占地面積較小, 可實現較大的水力負荷長期運行。垂直潛流人工濕地的硝化能力高于水平潛流人工濕地,對于氨氮含量較高的污水廢水有較好的處理效果。垂直流濕地一般設計成高約1 m 左右的圓形或方形構筑物如圖2 所示,污水的流程較短, 反硝化作用較弱, 且工程技術要求較高。由于垂直流濕地可方便地采用工程手段來改善系統的供氧狀況, 提高布水均勻性, 營造更加有利于硝化和反硝化發生的系統環境。垂直流濕地的缺點是對于污水中的有機物的處理能力不足,控制相對復雜,夏季有滋生蚊蠅的現象。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

圖2垂直流人工濕地示意圖

人工濕地污水處理系統(4)復合流式潛流人工濕地(Composite streaming undercurrents artificial wetland)

沈陽環境科學研究院的專有及專利技術復合流式潛流人工濕地技術(以水平流為主與上升式垂直流結合),示意圖如圖6。與其它類型人工濕地相比,復合流式潛流人工濕地的水力負荷大,對BOD5、CODCr、SS、氮磷等污染指標的去除效果好,而且沒有惡臭和孳生蚊蠅現象,特別是能有效解決北方寒冷地區的冬季運行問題,同時解決了濕地項目的尖端難題,即通過設置倒膜系統、各種級配的填料,解決濕地的堵塞問題。

四、人工濕地污水處理系統的工藝流程

人工濕地污水處理系統由預處理單元和人工濕地單元組成。通過合理設計可將BOD5、SS、營養鹽、原生動物、金屬離子和其它物質處理達到二級和高級處理水平。預處理的目的主要是減少污水中的懸浮物,防止濕地填料堵塞,確保人工濕地生態系統的穩定性,增加濕地處理壽命和處理能力。其設施包括格柵、沉砂池、沉淀池、穩定塘等。人工濕地系統一般工藝流程如圖:

污水→ 格柵→ 沉砂池→ 沉淀池→ 穩定塘→人工濕地→出水。