1 概述

近年來,我國在城鎮(zhèn)污水處理方面投入了大量資金,收到了良好的效果,而 96% 的農村卻沒有污水收集和污水處理系統(tǒng)。中國農村人口數(shù)量大,每年產生的污水量約 80 億 t,由于農村居住分散、遠離城鎮(zhèn),造成農村生活污水難以收集。大部分農村地區(qū)污水直接排放,污染池塘、河涌,容易造成疾病傳染,威脅居民健康。

隨著全國城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生態(tài)文明建設是中國特色新型城鎮(zhèn)化道路的重要組成部分,農村污水處理是生態(tài)文明建設中的重要環(huán)節(jié),也是改善農村生活環(huán)境的迫切需要。

為貫徹落實廣州市關于創(chuàng)建國家生態(tài)市的總體工作部署,從化區(qū)溫泉鎮(zhèn)大力推動生態(tài)村的創(chuàng)建工作,各自然村開展水污染治理工作,完善農村污水的收集及處理,爭取實現(xiàn)污水收集及處理率達 90% 以上的目標。

2 現(xiàn)狀污水處理工藝及特點分析

目前,國內應用于農村生活污水治理的處理技術比較多,按工藝原理可以分為無動力厭氧系統(tǒng)、自然處理系統(tǒng)、一體化成套設備處理系統(tǒng)。在農村生活污水處理中,單獨的好氧處理、厭氧處理、自然處理都具有一定的局限性。其中,好氧或厭氧處理對 N、P的去除功能單一,無法滿足農村污水處理的需求; 生態(tài)處理技術雖然具有脫氮除磷的功能,但處理效率較低,且占地面積大。因此,需要將不同的工藝串聯(lián),形成組合工藝。

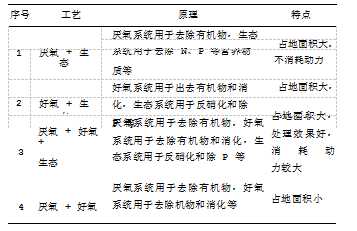

適用于農村生活污水處理的形式主要以下 4 種,分別為: 有“厭氧 + 生態(tài)”工藝、“好氧 + 生態(tài)”工藝、“厭氧 + 好氧 + 生態(tài)”工藝和“厭氧 + 好氧”工藝,其原理及特點見表 1。

表 1 不同處理工藝對比

農村污水的收集和處理需要充分考慮地區(qū)的人口和經(jīng)濟發(fā)展情況,優(yōu)先選擇建設投資少、運行費用低、維護簡單、便于管理的系統(tǒng)。荷村距離鎮(zhèn)區(qū)比較遠,污水主要為生活污水,村內可提供足夠的建設用地,宜采用不消耗動力的“厭氧 + 生態(tài)”的組合處理工藝。

2 荷村排水現(xiàn)狀

荷村位于從化區(qū)溫泉鎮(zhèn),屬于自然村落,現(xiàn)狀排水為雨污合流制,排水系統(tǒng)不完善。村內新建房屋均設置有化糞池,污水無外排,生活廢水及雨水通過現(xiàn)狀管( 渠) 道排入池塘和村外水體,村內水體主要有一座池塘,位于村子南部低洼處,部分污水直接排入池塘,導致池塘淤泥淤積、垃圾堆積、水質惡臭。在池塘東側有一溢流口,水體溢流至村外蘆葦?shù)亍?/P>

2 污水處理工藝設計

4. 1 工程規(guī)模

荷村現(xiàn)居住人口約 400 人,屬于經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域,經(jīng)濟好,居民生活設施齊全,根據(jù)《農村給水設計規(guī)范》( CECS32) 最高日生活用水定額取 150 L / ( 人. d) ,污水轉換率為 0. 85,地下水滲入率 10% ,最高日生活污水量為 56. 1 m3 / d。

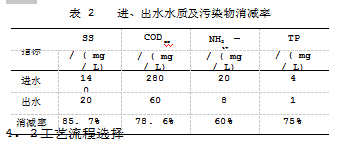

根據(jù) 2018 年 1 月對現(xiàn)狀合流渠道的水質的測定,取平均值作為進水水質; 荷村排水最終匯入蘆葦?shù)兀湃氪逋獾暮恿鳎糜谥参锕喔龋鏊|按達到國家污水排放標準一級 B 的標準執(zhí)行,具體見表 2。

根據(jù)荷村排水現(xiàn)狀及各種工藝的適應性,選擇

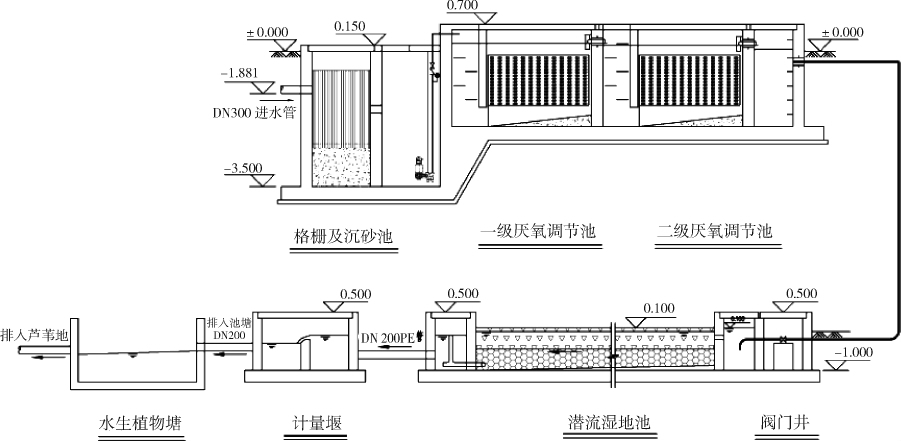

“厭氧 + 生態(tài)”的組合處理工藝。預處理單元采用格柵及沉沙池、厭氧調節(jié)池,處理單元采用人工濕地,后處理單元采用水生植物塘。污水處理設施選址位于荷村南部一片荒地處,可用面積較大,具有采用人工濕地處理的條件。工程擬采用水平潛流人工濕地,污水從人工濕地池體的一端進入,水平流經(jīng)人工濕地介質,通過介質的攔截、植物根部及生物膜的降解作用,使水凈化。工程采用“厭氧 + 人工濕地 + 水生植物塘”的組合處理工藝,工藝流程見圖 1。

圖 1 工藝流程示意

4. 3 處理構筑物設計

為滿足工程的總體要求、人工濕地進、出水水質及減輕濕地污染負荷的要求,在人工濕地前部設置預處理設施,主要有格柵、沉砂池、厭氧池; 在人工濕地之后設置水生植物塘,進一步削減污染物。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

1) 格柵及沉砂池

格柵與沉砂池合建,采用鋼筋混凝土結構,尺寸為 3. 0 m × 1. 5 m × 3. 9 m,格柵采用鋼格柵,寬為1. 5 m,高為 2. 8 m,柵條間隙 30 mm,安裝角度 60°,采用人工清渣; 沉砂池有效容積為4. 28 m3,表面負荷為1. 0 m3 / ( m2·h) ,水力停留時間為 1. 9 h。

2) 厭氧池

厭氧池是一種內部裝填有微生物載體的厭氧生物反應器。厭氧微生物一部分附著生長在濾料上,形成厭氧生物膜,一部分在濾料的空隙間懸浮生長。污水通過掛濾料時,水中的有機物會擴散到生物膜表面,被生物膜中的微生物降解。調節(jié)池采用鋼筋混凝土結構,單座尺寸 3 m × 3. 6 m × 2. 65 m,厭氧池總有效容積為42 m3 ,水力停留時間 18 h。

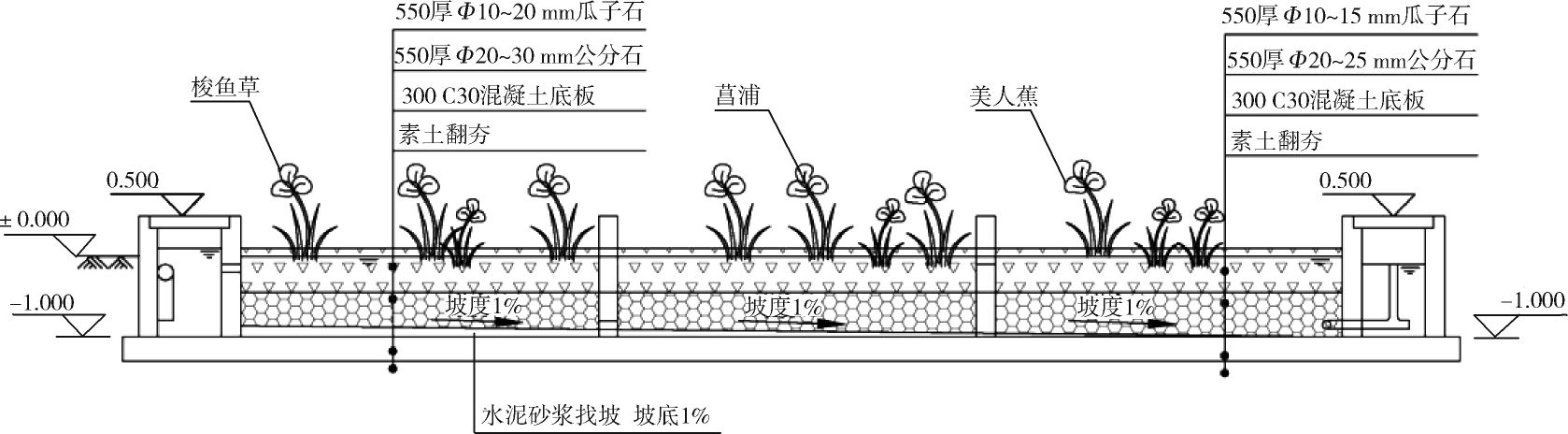

3) 人工濕地池

水平潛流人工濕地水面在人工濕地填料表面以下,水流從池體進水端沿填料孔隙水平流向出水端。采用磚混結構,底板采用混凝土結構,底板厚 300 m,池壁采用磚砌結構,厚 240 mm,每間隔 2 m 設置一處支墩,池壁采用水泥砂漿抹面; 濕地池采用兩座并聯(lián)運行,尺寸 16. 4 m × 13 m,高 1. 5 m,中間設置 2 處導流墻, 濕地池總面積約 208 m2 , 水力停留時間為3. 7 d; 表面水力負荷為 0. 27 m3 / ( m2 ·d) 。

4) 基質

人工濕地填料應具有良好的透水性,采用兩層設置,下層選用20 ~ 30 mm 瓜子石,厚550 mm; 上層選用 20 ~ 30 mm 公分石,厚 550 mm,初始孔隙率 40% ,進水區(qū)填料粒徑應沿著水流方向由大到小,出水區(qū)填料粒徑應沿著水流方向由小到大,集水管處粒徑顆粒應大于管孔直徑。

5) 植物

濕地植物宜選用跟根系發(fā)達,輸氧能力強,去污效果好,具有抗凍、病害能力,易管理,具有一定的景觀效果。擬選用菖蒲、梭魚草等,1 m2 種植 16 株。人工濕地剖面示意見圖 2。

4. 4 池塘改造

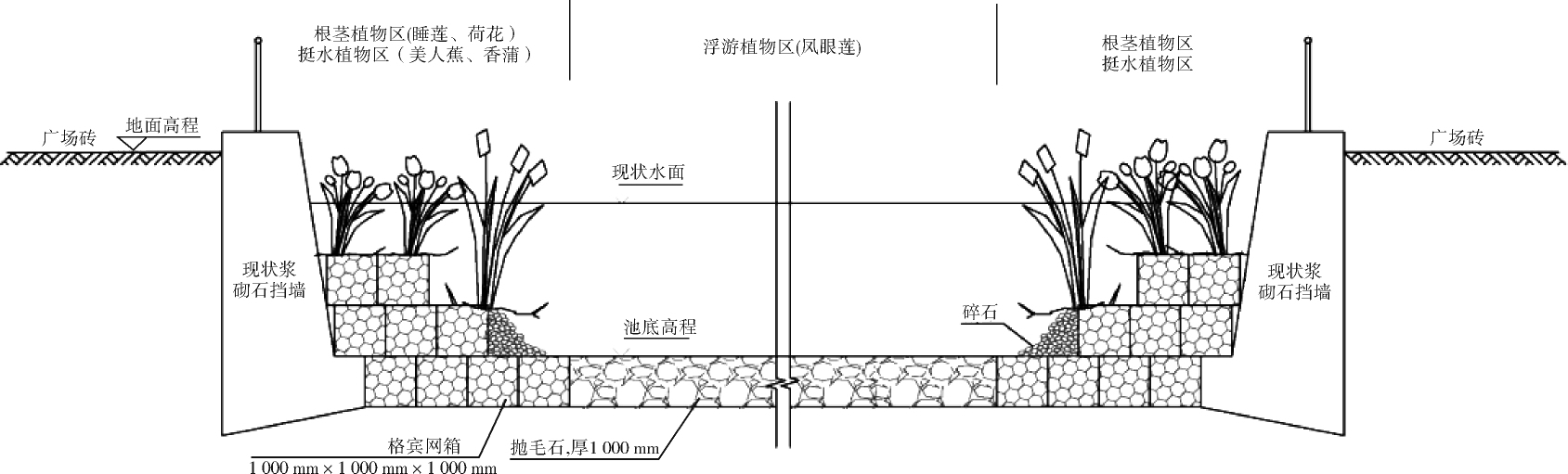

荷村內有池塘一座,位于村子南側低洼處,池壁為漿砌石結構,面積約 400 m2 ,池塘淤泥較厚,塘深約 1 m。現(xiàn)狀生長植物主要為荷花和水葫蘆,池塘中有田螺、魚等水生生物。擬將池塘改造為水生植物塘,池塘深度約 2. 5 m,水深約 2 m。池底鋪設 500 mm 厚鵝卵石, 四周設置賓格網(wǎng)箱, 尺寸為 1 000 mm ×1 000 mm × 1 000 mm,塘中部種植浮游植物,網(wǎng)箱區(qū)的域種植挺水植物和根莖植物,形成以“浮水植物—挺水植物—沉水植物”組合的植物生態(tài)群落。在種植水生植物時,選擇耐污能力強,去污效果好的植物,通過合理的搭配形成不同的水生植物群落,提高污水的凈化能力。改造后的池塘栽種植物面積 200 m2 ,占塘水面積的 50% ( 見圖 3) 。

圖 2 人工濕地剖面示意

圖 3 水生植物塘剖面示意

4.5 改造后效果分析

通過半年的試運行,人工濕地及池塘內載種的植物生長旺盛,濕地植物收割 1 次。污水通過厭氧、人工濕地及水生植物塘處理后,出水水質穩(wěn)定,水質檢測結果顯示 SS 為 16 mg / L,CODcr 為 55 mg / L,NH3 - N為 7 mg / L,TP 為 0. 8 mg / L,達到國家污水排放標準一級 B 的標準。

5 結語

建議在有足夠建設土地的條件下,宜優(yōu)先采用采用“厭氧 + 人工濕地”的組合處理工藝處理農村污水,但在后期運行中需及時對植物進行收割、補栽。另外,由于農村污水的水量不穩(wěn)定,在過節(jié)期間污水量太大,運行負荷太高,出水水質不穩(wěn)定,這是本工藝的不足之處,是需要進一步優(yōu)化解決的問題。

本工程采用“厭氧 + 人工濕地 + 水生植物塘”的組合處理工藝處理效果穩(wěn)定,運行費用低、維護簡單,

能夠滿足溫泉鎮(zhèn)荷村農村污水處理的需求。目前工程已經(jīng)試運行半年,出水水質達到國家污水排放標準一級 B 的標準,可為同類項目提供借鑒。(來源:中國市政工程東北設計研究總院有限公司)