1 引言

在自然狀態下,河流水補給主要來源于降雨徑流,也包括地下水、冰雪融水、湖泊沼澤水等多種形式.近幾十年來,隨著氣候變化和人類活動對水文要素的影響,全球許多河流的天然徑流量都呈現出不同程度的減少趨勢,包括美國的密西西比河.我國的塔里木河流域、長江流域、海河流域等.人類對水資源的開發利用改變了河流原有水循環過程,城市污廢水排放量逐年增加,許多缺水河流污廢水的補給占比逐漸升高,使得河流呈現明顯的非常規水源補給特點.非常規水源是指區別于傳統意義上的地表水、地下水(常規)的水資源,主要有雨水、再生水(經過再生處理的污水和廢水)、海水、礦井水、苦咸水等等.河流的水源類型、屬性主導著河流補給的形式,隨著河流中污廢水的比例逐漸升高,非常規水源補給的屬性也明顯增強.

海河流域地處我國北方半干旱地區,區域水資源稟賦不足.20世紀80年代以來,海河流域平原段出現了大范圍的干旱化趨勢,降水嚴重減少,河流斷流、地下水位下降;以城鎮和工農業用水為目標,大量修建水庫和灌渠網,對地表水資源形成層層截留作用;城鎮用水量和工業用水量急劇增加,導致大規模非常規水源排入河流,使河流的自然水循環過程受到沖擊.海河流域河流非常規水源補給集中表現在平原段,其中北三河、子牙河、漳衛河及徒駭馬頰河水系污廢水排放量均較高.中部平原區河流水質、水量和過程受城市群社會水系統的主導效應十分突出,河流補給的水源屬性正發生深刻變化,非常規水源已逐步取代天然徑流,成為河流補給的主要來源.

面對日益凸顯的非常規水源補給特性,僅以傳統的開源節流模式已不能完全解決海河流域區域水資源短缺的問題.基于此,本文擬在全面分析流域水資源量、水資源利用程度、水系統格局以及污廢水排放量的基礎上,評估河流非常規水源補給的特性,認識河流非常規水源補給的成因及形成規律,以期為海河流域水資源、水環境管理及缺水河流水污染治理提供借鑒和參考.

2 研究區域與數據

2.1 研究區域概況

海河流域東臨渤海,南界黃河,西靠云中、太岳山,北依蒙古高原.流域氣候屬溫帶半干旱、半濕潤季風氣候區,年平均氣溫0~14℃,多年平均降水量547 mm,水資源嚴重匱乏.海河水系從南到北呈扇形分布,具有水系分散、河系復雜、支流眾多、過渡帶短、源短流急的特點.流域由灤河、北三河、永定河、大清河、海河干流、子牙河、黑龍港運東、漳衛河及徒駭馬頰河九大水系構成,其中以北三河、永定河、大清河和海河干流為海河北系,以子牙河、黑龍港運東、漳衛河為海河南系.

海河流域從西到東依次為山區,內陸平原和濱海平原地貌,在空間上呈三段式分布特點,可將水系劃分為上游山區段、中部平原段和下游濱海段。中部平原段覆蓋的流域二級區包括北三河水系下游平原、大清河水系淀西平原和淀東平原、子牙河水系平原、漳衛河水系平原段、黑龍港運東水系平原、徒駭馬頰河水系、海河平原及冀東沿海諸河.中部平原段覆蓋京津冀經濟圈,有首都北京、天津、石家莊等在內的10多座大中型城市;人口密集,平原區人口約占流域總人口的70%,是我國的主要人口集聚區;城鎮化進程快,城鎮建設用地面積由80年代的4166 km2增長到2005年的7687 km2,增長近1倍;工農業發達,每km2工業產值最高達到14億元;工業廢水和生活污水排放規模大,2007年廢污水排放量對全流域貢獻比高達58%.海河流域各種水污染與水生態問題集中體現在平原地區.

2.2 數據與方法

2.2.1 數據類型和來源

本研究所指非常規水源主要為經過處理的污廢水.地表水資源量是指河流、湖泊等地表水體的動態水量,用天然河川徑流量表示.水資源量特征值為年統計參數,數據按水資源分區統計,分別為灤河及冀東沿海諸河、海河北系、海河南系、徒駭馬頰河水系,時間序列為1980—2012年.污廢水排放量及入河量包括生活污水排放量和工業廢水排放量,合計入河量.污廢水排放量數據的時間范圍為1980—2012年,污廢水入河量的時間范圍為2001—2012年,數據類型為年統計均值.以上數據由海河流域水資源保護局提供.

社會經濟和人口統計數據涉及海河流域范圍內的北京和天津兩個直轄市以及石家莊、唐山、秦皇島等25座大中城市,時間范圍為1980—2012年,均為年統計均值;天然徑流量數據時間范圍為2001—2012年.以上數據摘自中國統計年鑒數據庫.

(1)河流污徑比

污徑比是指污(廢)水排入河流量與河流徑流量之比.污徑比是表征河流水質的一項重要參數,一般認為污徑比小于10%,方可保證河流的自凈能力.污徑比計算公式如式(1)所示:

式中,r為污徑比,Q1為污(廢)水入河量,Q0為河流徑流量.污徑比可以作為表征該水域水質的宏觀性指標,一般河流的污徑比越小,河流稀釋能力越強,稀釋容量越大,水質不易被污染;反之水質易受污染.

(2)水資源開發利用率

在一定時空尺度上能夠直接改變或影響人類生存環境的具有一定規模的人類活動,也是產生水資源變化的一個重要因素.本研究采用水資源開發利用程度來表征人類活動對海河流域水資源的影響,用水資源利用率反映流域對供應的水資源量的利用程度.水資源開發利用率是指流域或區域用水量占水資源總量的比率,計算公式如式(2)所示.

3 結果與分析

3.1 河流非常規水源補給的特性分析

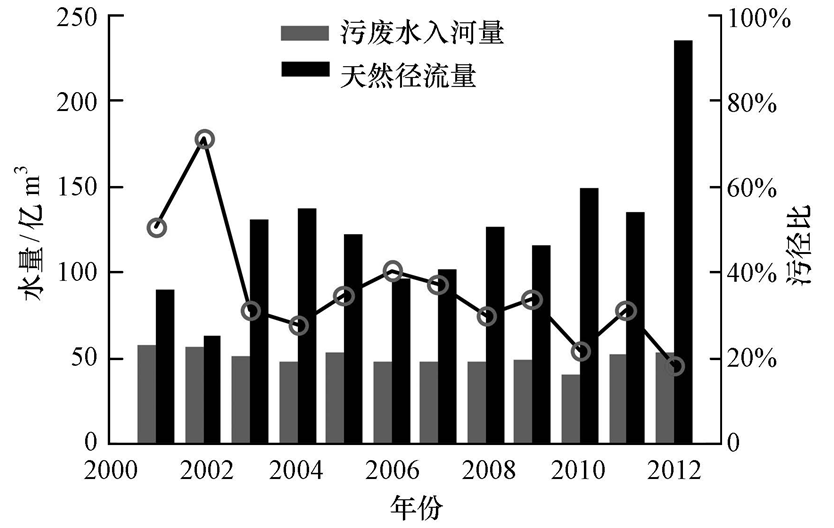

非常規水源補給的河流具有污徑比高的特性.2001—2012年海河流域河流污徑比介于18.2%~71.6%之間,平均污徑比為35.7%,河流污徑比較高(圖 2).2001—2012年海河流域河流污徑比整體呈降低的趨勢,2002年污徑比最高,為71.6%,2012年污徑比最低,為18.2%;2003—2011年各年份之間污徑比存在小幅度的波動,基本處于20%~40%之間.2001—2012年海河流域污廢水入河量變化不大,平均值為50.4億m3;天然徑流量介于63.2~235.5億m3之間,多年平均徑流量為125.3億m3,波動性較強,呈現出較顯著的增長趨勢,在2012年達到峰值.海河流域河流的天然河川徑流量少,城鎮污廢水排放量大,污廢水排水成為河流的重要補給來源,導致河流污徑比較高.在海河流域污廢水入河量變化不大、天然徑流量逐漸增加的趨勢下,河流污徑比逐漸降低,但仍然超過10%的閾值,河流稀釋能力和自凈能力基本喪失.

|

圖2 中文名海河流域河流污廢水入河量、天然徑流量和污徑比年際變化 |

|

|

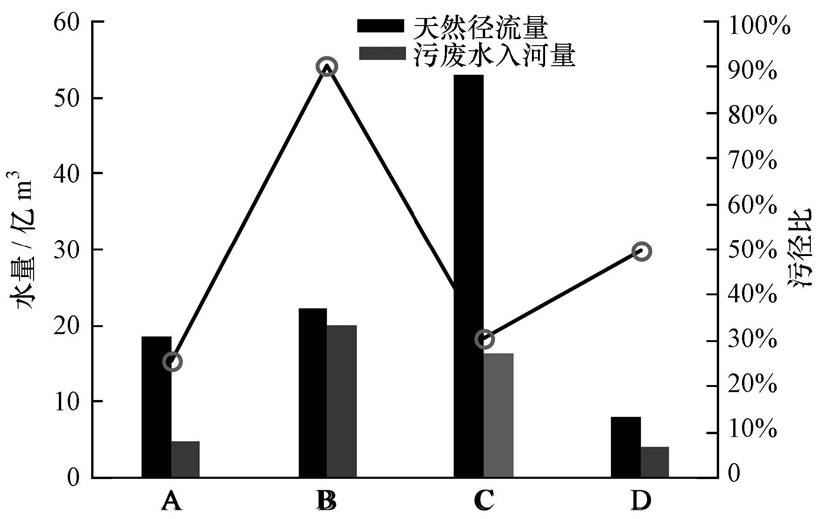

海河流域各水系污徑比介于25.6%~90.5%,河流污徑比均較高,但各水系間的差異明顯(圖 3).海河北系污徑比最高,達到90.5%,徒駭馬頰河水系污徑比次之,為49.9%,海河南系、灤河及冀東沿海污徑比相對較低,分別為30.7%與25.6%.造成各水系間污徑比差異明顯的原因主要是河流天然徑流量與污廢水入河量的差異.海河北系污廢水入河量最高,為20.09億t,而天然徑流量僅為22.19億t,導致其污徑比最高,河流徑流量基本由非常規水源保障;徒駭馬頰河水系污廢水入河量最低,為3.99億t,天然徑流量為8.00億t,其50%的河流徑流量由非常規水源保障,污徑比較高;海河南系污廢水入河量也較高,為16.28億t,但其天然徑流量在各水系間最高,為53.01億t,導致其污徑比相對較低;灤河及冀東沿海污廢水入河量為4.76億t,但天然徑 流量較高,為18.59億t,污徑比最低.除海河南系外,其他各水系天然徑流量相對貧乏,無足夠的清潔河水對污廢水進行稀釋凈化.

|

圖3 海河流域各水系河流污廢水入河量、天然徑流量和污徑比(2007年)(a. 灤河及冀東沿海;b.海河北系;c. 海河南系;c. 徒駭馬頰河) |

3.2 河流非常規水源補給的成因分析

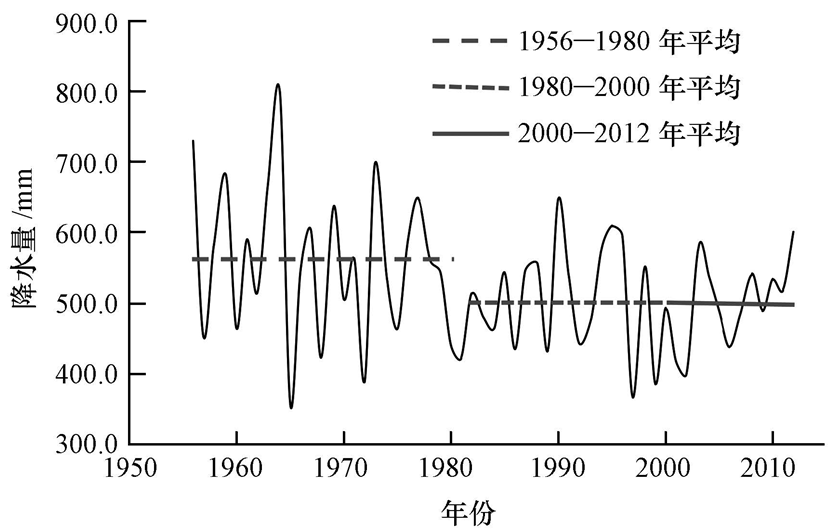

降水量的持續減少、山前水庫帶對水資源的截留以及平原區水資源開發利用率的增加導致河道內徑流量減少,是海河流域河流非常規水源補給形成的一個主要原因.海河流域地處季風氣候區的邊緣,降水量持續減少導致河流徑流量減少.分析1956—2012年海河流域年降水量情況(圖 4),1956—1980年海河流域平均降水量為559 mm,1980—2000年全流域平均降水量大幅度降低至504 mm,至2012年變化不大,平均降水量為502 mm.最近10年的降水量比20世紀五六十年代的降水量減少了近100 mm.海河流域水資源量稟賦不足,降水量的持續減少加劇了水資源的匱乏,使得河流非常規水源補給的特性更為突出.

| 圖4 海河流域1956—2012年降水量變化 |

山前水庫帶對水資源的截留造成平原區河流徑流量減少.海河流域上游山區以及山區-平原過渡地帶修建了大量水庫,形成了明顯的山前水庫帶(圖 5a).截至2000年底,海河流域已建大型水庫34座,其中山區31座,平原3座,總庫容265.5億m3;中型水庫114座,總庫容為33億m3(表 1),此外還

<表1 海河流域水庫情況調查統計

| 二級區工程規模 | 灤河及冀東沿海 | 海河北系 | 海河南系 | 徒駭馬頰河 | 流域合計 | |||||||||

| 大型 | 中型 | 大型 | 中型 | 大型 | 中型 | 大型 | 中型 | 大型 | 中型 | |||||

| 數量/處 | 6 | 11 | 9 | 35 | 19 | 68 | 0 | 0 | 34 | 114 | ||||

| 總庫容/(億m3) | 53.13 | 2.82 | 113.61 | 10.97 | 98.78 | 19.22 | 0 | 0 | 265.52 | 33.00 | ||||

| 興利庫容/(億m3) | 30.55 | 1.58 | 46.43 | 5.91 | 44.98 | 10.75 | 0 | 0 | 121.95 | 18.24 | ||||

| 現狀供水能力/(億m3) | 23.10 | 0.51 | 19.18 | 2.88 | 24.08 | 6.36 | 0 | 0 | 66.35 | 9.75 | ||||

| 設計供水能力/(萬m3) | 38.81 | 0.94 | 34.90 | 7.26 | 40.75 | 12.36 | 0 | 0 | 114.46 | 20.56 | ||||

有小型水庫1711座.流域內山區大型水庫控制流域面積已達15.82萬km2,占流域山區總面積的83.7%.上游山區水庫帶大中型水庫多年平均蓄水量為68億m3,山區河流流量的73%被水庫截留,山區徑流幾乎不排入平原河道,導致平原河流產水得不到保障,絕大部分平原河流已經成為季節性河流或者常年干涸;中部平原河流上修筑了大量閘壩(圖 5b),導致河流流動性下降、連通性破壞、河流片段化.水庫、閘壩的建設深刻影響著海河流域水系格局,對流域水系結構和水系基本自然屬性產生明顯干擾,導致河流天然徑流量大幅減少,河流的生態基流得不到保障.

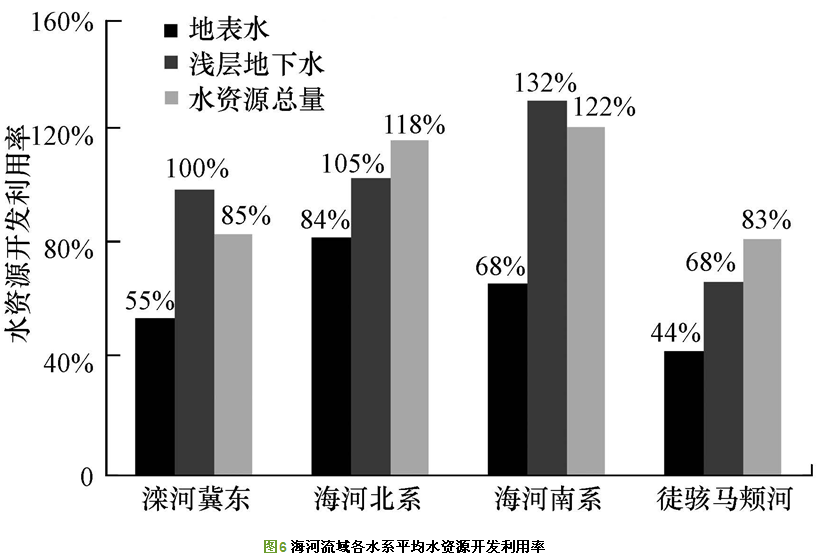

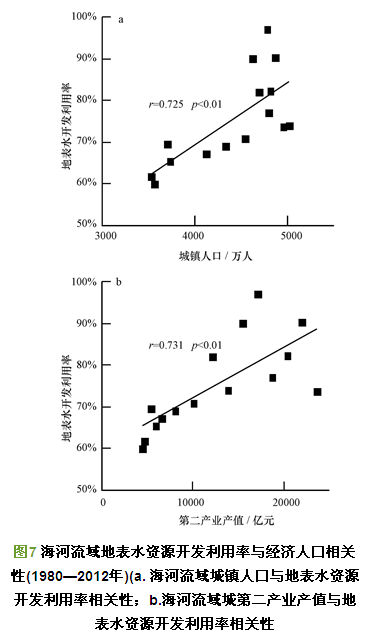

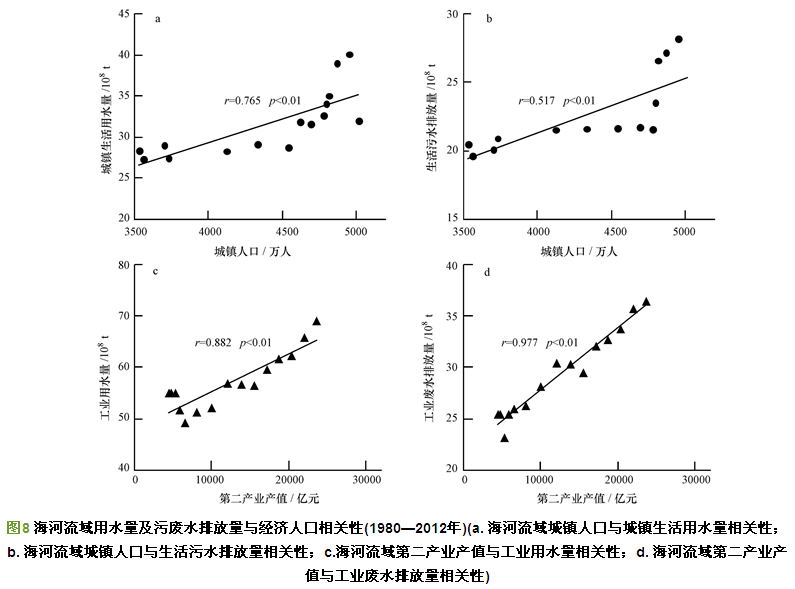

中部平原區城市化發展對水資源的需求急劇增加,侵占河道天然徑流,進一步導致平原區徑流量的減少.1980—2012年海河流域地表水平均開發利用率達63%,水資源總量平均開發利用率高達102%.各水系1980—2012年地表水平均開發利用率44%~84%(圖 6),其中海河北系地表水開發利用率最高,達84%;徒駭馬頰河地表水開發利用率最低,為44%.國際上通常認為,地表水資源利用率超過30%即會對生態環境造成影響,超過40%則對生態環境有嚴重影響,水資源開發利用不可持續.海河流域在我國七大流域中水資源開發利用率最高,河道生態用水最為短缺.工業產值及城鎮人口數量與水資源開發利用率有顯著的相關性(圖 7),復相關系數均超過50%(p<0.01),表明海河流域經濟發展和城市人口規模的擴大導致水資源開發利用率提高.海河流域對水資源的需求已遠遠超過流域水資源的承載能力,導致水資源量持續短缺.海河流域人口和社會經濟快速發展,對水資源的需求也急劇增加,產生了大量的污廢水,是海河流域河流非常規水源補給形成的另一個主要原因.中部平原地區城市密集(圖 5c ),流域經濟產值和人口數量都有明顯增長,總人口由1980年的9721萬人增加至2012年的1.56億,城鎮人口由1980年的2289萬人增加至2012年的7693萬人,流域經濟總產值由1980年的1592億元增加至2012年的49600億元.對1980—2012年流域用水量、污廢水排放量與城鎮人口、工業產值做線性回歸,結果表明,工業產值及人口數量與用水量具有顯著的相關性(圖 8);生活污水排放量與城鎮人口數量之間具有顯著相關性(p<0.01),二者復相關系數達58.5%;工業廢水排放量與工業產值之間的線性回歸方程更加顯著(p<0.01),復相關系數高達95.4%.綜合以上分析,海河流域工業產業規模的擴大和城市人口數量的增加直接導致了污廢水排放量的增加.

4 討論

健康的河流水循環模式應以“自然水循環”為主.隨著人類改造自然能力的加強,通過修建水庫取水、開采地下水、跨流域調水等措施,改變了原有的自然水循環模式,產生了“社會水循環”模式.社會水循環通過取用水、排水與自然水循環相聯系,構成了矛盾著的統一體,即“二元水循環系統”.海河流域是我國乃至世界上受人類活動干擾最強烈的區域,水庫、閘壩、灌渠等水利設施的建設是水循環系統演化的主要推動力,強烈地影響了河流的自然循環過程,導致自然水循環系統逐漸弱化,社會水循環系統逐漸增強.海河流域“社會”水循環已成為河流水循環的主導過程,中部平原區河流以非常規水源作為環境流量用水將長期存在;水循環系統“二元”演化帶來的水資源短缺和水污染加劇是當前水資源形勢惡化的核心問題,考慮非常規水源水質水量的協同保障,對滿足缺水河流最低的生態需水量,改善缺水河流生態環境,促進河流生態系統健康發展,遏制河流生態環境退化等具有積極的作用.

5 結論

1)非常規水源補給的河流具有污徑比高的特性.海河流域河流污徑比在18.2%~71.6%之間,平均污徑比為35.7%;各水系污徑比差異明顯,其中海河北系污徑比最高,達到90.5%,灤河及冀東沿海污徑比最低,為25.6%.

2)降水量的持續減少、山前水庫帶對水資源的截留以及平原區水資源開發利用率的增加導致河道內徑流量減少,是海河流域平原河流非常規水源補給的一個主要原因.流域降水量持,1980年以來平均降水量比20世紀五六十年代減少了近60 mm,導致河流徑流量補給不足;山區流量的73%被水庫截留,造成中部平原區徑流量得不到保障;中部平原區平均地表水資源開發利用率高達63%,進一步導致平原區徑流量短缺.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

3)人口和社會經濟快速發展下污廢水排放量的增加,是海河流域平原河流非常規水源補給的另一個主要原因.工業產值、城鎮人口數量與污廢水排放量顯著正相關,對流域非常規水源補給有顯著的影響.