1 引言

湖泊富營養化控制是當前國內外環境領域的重要挑戰,而磷(P)作為湖泊中藻類生長的重要限制因子,其削減與治理直接影響著湖泊的水質與生態健康.濕地作為連接陸地和湖泊的特殊生態系統,在有效攔截流域污染源輸入、恢復水陸生態交錯帶功能等方面具有重要作用.在不同類型的濕地中,紅樹林、巖沼和人工濕地的物質循環研究較為深入,淡水濕地研究也取得明顯進展,但湖濱河口濕地的研究卻相對較少.湖濱河口濕地具有獨特的發育和演化規律:①水量受上游河流影響大,濕地截P效應直接影響下游湖泊水質;②邊界干濕波動大,導致濕地邊界不確定及底質出現永久積水或間歇淹水,影響底泥理化性質,進而影響濕地P的截留效應;③具有自然演化而來的濕地底泥底質,與人工濕地的基質不同;④水生植物種類多樣.

由于濕地在截留流域營養物質輸入中的作用,自1980年代始,國內外開展了大量的湖濱河口自然濕地恢復與人工濕地建設.但Richardson在Science上指出,已有的研究可能高估了濕地對營養物質的截留作用.同時,現有的研究也證實,在上覆水不同的初始濃度下,濕地的基質存在“源-匯”之間的功能轉換,并進而影響濕地對磷的截留效應.因此,深入了解磷在濕地“水-植物-底泥”系統的輸移轉化過程,并明確導致濕地“源-匯”功能轉換的主要驅動機制與關鍵影響因子具有重要意義.

2 濕地截磷效應的發展與討論

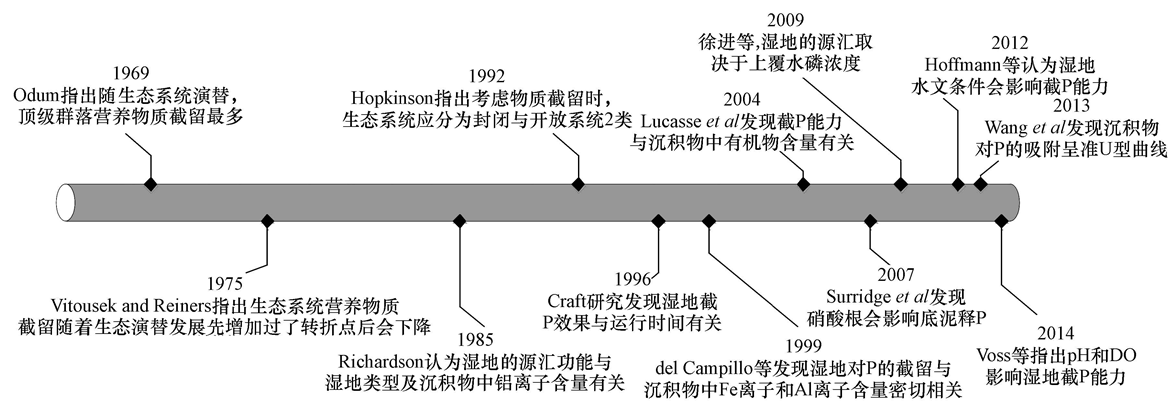

濕地對磷的截留效應主要通過物理、化學、生物過程實現;Odum在Science上提出假設,指出在生態系統演替過程中,營養物質可被生物體截留并參與內部循環,且成熟或頂級群落的截留效果最明顯.1975年,Vitousek和Reiners的研究發現,Odum對早、中期的假說是正確的,但過了早、中期截留效應增加的轉折點后,營養物質的去除率會有所下降,甚至出現凈輸出.Hopkinson將濕地分為2類:封閉系統(水量和營養物質僅來自大氣干、濕沉降)和開放系統(水量和營養物質可來源于上游輸入、暴雨徑流和漫灘洪水),發現封閉濕地對營養物質的截留高達90%以上,而開放濕地卻不足5%.

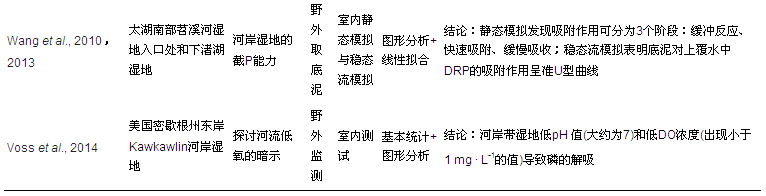

近年來,濕地對營養物質的截留效率受到廣泛討論(圖 1).濕地運行時間是影響截P效果的重要因素,研究發現濕地的去除能力隨著濕地發育不斷下降.同時,野外監測和室內實驗被大量開展以探討濕地的截磷能力.Wang等通過穩態流模擬發現濕地底泥對上覆水中溶解態活性磷(DRP)的吸附作用呈準U型曲線.Richardson與Del Campillo 等認為濕地對P的截留效應與底泥中Al離子含量呈線性關系.Richardson 等則提出了“1g閾值準則”,即濕地截P量與磷負荷成正比,但當負荷超出1 g · m-2 · a-1時,出流P濃度將隨負荷的增加呈指數上升.此外,水文、底泥理化性質等因素對濕地截P效應的影響也得到廣泛關注.

圖1 濕地截P效應研究中的主要爭議

3 磷在湖濱河口濕地中的輸移過程及截留效應

3.1 濕地中磷輸移的基本過程

生物地球化學過程是濕地研究的核心,主要包括:可溶無機態磷(DIP)的水生植物吸收、溶解態有機磷(DOP)和顆粒態有機磷(POP)的轉化與分解、磷酸鹽絡合物的生成與溶解、DIP的底泥吸附與解吸以及顆粒態磷的沉淀和再懸浮等.從濕地的短期功能考慮,底泥吸附、沉降、微生物及水生植物吸收是磷輸移轉化的重要機制;從長期功能看,濕地截P效率與底泥深層埋藏速率直接相關.因此,本文將著重分析濕地截P效應的3個重要機制:①植物機制;②微生物機制;③“上覆水-底泥”界面過程.

3.2 湖濱河口濕地磷輸移、轉化的主要機制

3.2.1 濕地磷截留的植物機制

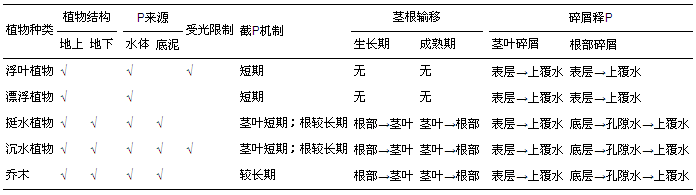

植物截留是濕地磷截留機制中的重要過程,主要包括:①植物的吸收、富集作用;②植物對物質的沉降、吸附和過濾作用,植物對水流的阻礙及植物葉片對P的吸附、過濾可降低水流速度和波流能量、固定沉積床,增加磷的沉降量,降低磷的再懸浮量;③植物根系的生化作用,根際微生物的數量約為非根際土壤的10~100倍,對根際微環境的氧化還原電位及酸堿性產生顯著影響,繼而對P在根-土界面的遷移轉化起著重要作用.濕地不同種類水生植物的截P機制也有所不同;與底泥有機磷的儲存機制相比,水生植物截P主要表現為短期機制(表 1).

表1 不同種類水生植物的截P機制

對照實驗表明,種植水生植物的生態系統對磷的截留量遠高于無植物系統,有些水生植物甚至可以過度吸收磷.Grimshaw 等通過監測發現,濕地附生植物體內實際磷含量為0.1~4.5 mg · g-1,而日常生長所需的P含量僅為1.1~2.2 mg · g-1.但也有研究指出,雖然水生植被同化作用能夠吸收大量磷,但植物組織凋落后,礦化作用會重新釋放磷,因此只能作為短期機制,甚至成為濕地磷的源,如Wang和Mitsch模擬發現,每年非生長季植物凋落物的礦化作用會釋放出0.31~1.66 g · m-2,導致濕地截P效應下降5.1%.此外,水生植物對P的截留作用受水生植物種類、莖/根比例、碎屑組織的礦化速率、碎屑組織的C/P比、新陳代謝的類型及水體的理化特性等因素影響.植物不同部位對P的吸收能力不同,Kao等將5種作物地上莖對磷的截留能力排序為:黑三棱>燈芯草>草蘆>蒯草>加拿大一枝黃花,地下根對磷的截留能力排序則為:蒯草>燈芯草>草蘆>黑三棱>加拿大一枝黃花.水生植物在生長期和非生長期對TP的去除率也是不同的,曹向東等發現水生植物在這兩個階段的截P率分別為15.89%~27.64%和9.21%~14.65%.需要指出的是,水體中P濃度與水生植物是交互反饋過程,水生植物截留P,而P濃度的高低影響水生植物的種類與存亡.Doren等通過對佛洛里達南部Everglades濕地的空間分析指出,長葉香蒲與P濃度有正向關系,但克拉莎與P濃度有反向關系.因此在濕地建設與恢復時,需要合理選擇并配置植物種類,適當安排植物種植、收割時間,以提高濕地對P的凈化效果.

3.2.2 濕地磷截留的微生物機制

微生物對磷的去除作用也是濕地截磷的重要機制之一,但這方面的研究目前相對較少.該機制主要體現在:①吸收作用,包括微生物對磷的正常同化吸收以及當水體中P濃度過高時,聚磷菌對磷的過量吸收作用.微生物對P的吸收會受到氧化還原電位的影響,有研究指出,在濕地底泥好氧、硝酸鹽、硫酸鹽和產甲烷條件下,微生物體內的C/P比分別為56、43、9和6.②礦化作用,它是導致濕地成為P源及水生植物只能作為截P短期機制的主要原因之一.

同樣,微生物對濕地P的截留作用也備受爭議.少數研究認可微生物的截P作用,如Lee等與Sloey 等發現河岸帶濕地處理系統中,大約有60%的P是被微生物截留下來的;李科德和胡正嘉認為濕地磷的截留率與植物根際磷細菌數目呈正相關.但多數研究認為,微生物對磷的去除作用不大,礦化作用甚至可以釋放出大量磷,如:沈耀良和王寶貞發現磷酸鹽的去除與濕地中各類微生物的數量不具有明顯的相關性.Richardson(在Science上指出當濕地中P負荷較低時,底泥微生物的吸收作用對P的截留起主導作用,但是微生物體積很小,很快就會吸收飽和.Wang和Mitsch則表明,微生物體內吸收的磷在其死后會迅速分解釋放,微生物與磷的去除效率間并無顯著關系,與微生物吸收同化作用相比,微生物的生化及酶將有機磷轉化為無機磷的催化作用更顯著.

3.2.3 濕地磷截留的上覆水-底泥界面作用機制

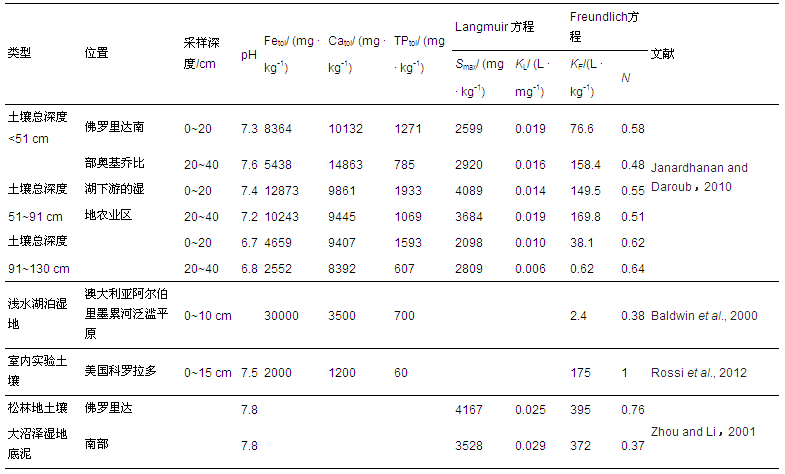

濕地對P的截留作用主要包括吸附、沉降、固定,而與之對應的解吸、溶解與礦化都是在上覆水-底泥界面所進行的,因此上覆水-底泥界面過程是影響濕地截P源、匯功能的關鍵所在.濕地底質與上覆水之間的磷交換過程十分復雜,具體包括:磷的生物循環、含磷顆粒的沉降與再懸浮、溶解態磷的吸附與解吸、磷酸鹽的沉淀與溶解等過程及其相互作用.其中,只有深層底泥的埋藏作用可作為永久除磷的長期機制,通過同位素標記、粘土層測量及沉積物捕集等方法測量濕地底泥每年累積增加深度為0.03~0.80 cm不等,底泥中TP濃度也從0.007~1.2 mg · g-1有較大的變化范圍.吸附與解吸通常采用室內實驗孵化培養與吸附等溫線的方法來研究,其中最常用的為Langmuir吸附等溫線S=SmaxKLC/(1+KLC)與Freundlich吸附等溫線S=KFCN+ S0,通過Langmuir方程的Smax可反映最大吸附量,而吸附能力又與Freundlich方程的KF成正比例關系,因此可間接反映吸附潛力.常數N反映底泥吸附點位數量情況,N越接近1,表明底泥吸附點位越接近飽和.EFC0表示吸附和解吸達到平衡時的濃度(mg · L-1),當磷負荷大于此值時表現為吸附作用,反之表現為解吸作用(表 2).

表2 吸附等溫線參數值對比

濕地底泥受水文和外界輸入的影響,既可能是營養物匯,也可能是源,其影響因素為:底質類型、微生物種類和數量、水力停留時間、營養物質負荷、水力負荷、試驗條件、氣候狀況等.研究指出濕地底泥對P的截留作用在某種程度上只是作為一個“緩沖器”來調節水中磷濃度,截留的磷暫時貯存在底泥中,在一定條件下可釋放P到水體中.2010年,Wang等對太湖苕溪河濕地的室內靜態模擬結果表明,底泥對上覆水中溶解態活性磷(DRP)的吸附作用可分為3個階段:緩沖反應、快速吸附、緩慢吸收.Craft則研究發現P的截留主要依靠吸附、沉降作用;時間會影響濕地底泥對磷的截留作用,磷的截留率隨著底泥對磷吸附點位逐漸達到飽和而下降.徐進和張奇指出當濕地進水溶解態反應性磷濃度高于磷平衡濃度時,濕地底泥為匯項;相反則為源項.

3.3 濕地磷截留效應的主要影響因素

3.3.1 水文條件對濕地磷截留效應的影響

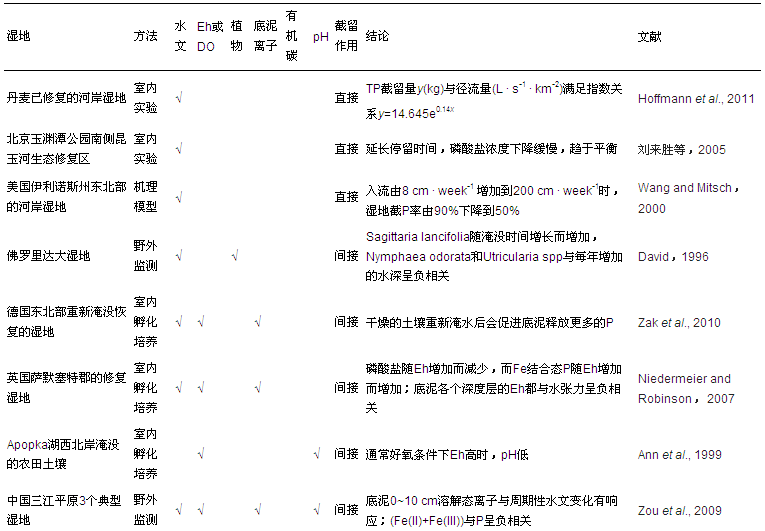

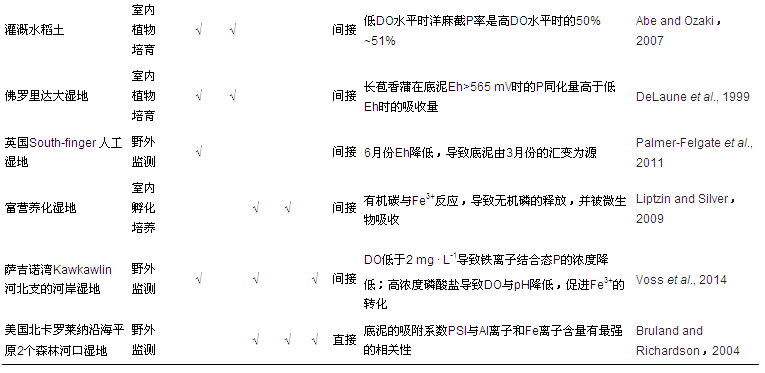

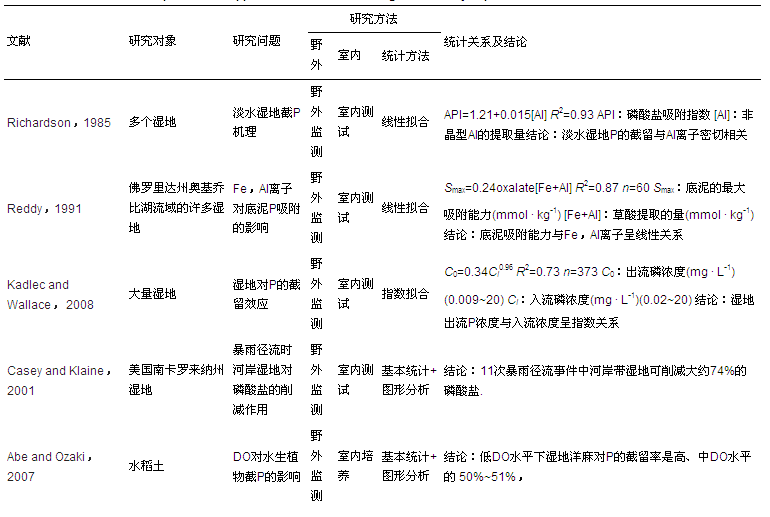

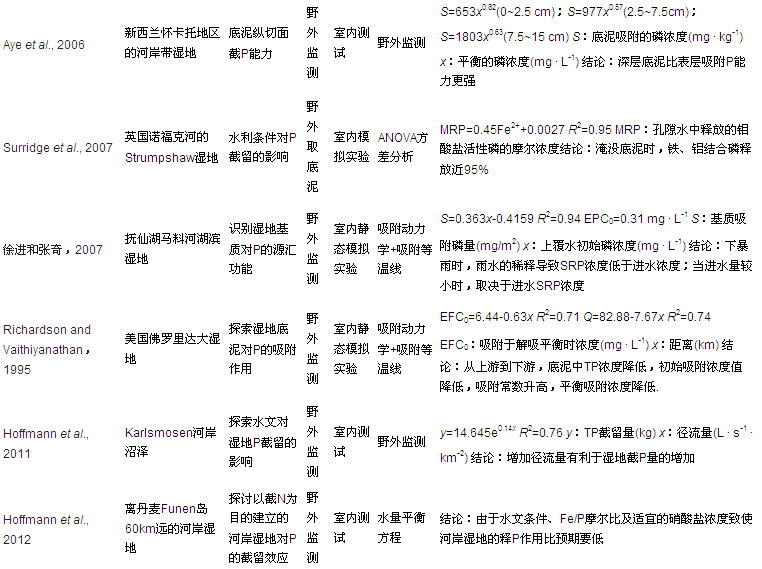

濕地磷截留效應的影響因素眾多,除了水生植物及微生物的影響外,還有水文條件、氧化還原電位(Eh)、底泥類型、底泥離子含量與pH等(表 3).其中,水文是濕地生態系統的主要驅動力,對其結構與功能具有重要影響.湖濱河口濕地區別于其他水體的顯著特征表現為:底質永久積水或間歇淹水、邊界不確定.上述特征也是影響其內部過程及對營養物質P截留的主要驅動因素.已有研究發現:水文條件(如:流量、水位、水溫、流速及其變化等)能改變底泥的Eh、底泥特性及pH值等,是營養物質濃度、存在形態、濕地過程與截留效應的重要影響因子.其中,水位變化對濕地截P率的影響尤為重要.水位下降,氧化現象明顯,反之在淹水條件下,底泥創造良好的還原條件.Ann等指出磷酸鹽隨著氧化還原電位的增加而減少,Fe結合態P隨著Eh增加而增加,Ca結合態P與Eh無明顯變化.Niedermeier和Robinson認為底泥的Eh與強降雨事件相關,表層0~10 cm通常維持在330 mV以上,30~100 cm 深度的底泥在淹水時Eh在-200~200 mV間變動,導致Fe結合態P的水解,成為水體內源污染的重大威脅. Surridge等指出底泥在被淹沒時,鐵、鋁結合態無機磷可釋放將近95%的P.盡管底質在淹水時形成強還原區,但在“水-土”界面上可形成氧化薄層,特殊的氧化還原條件加上豐富的水生植被、底質微生物和根際微生物條件,可為營養元素的遷移轉化創造條(表 3).除了水位,研究指出增加水力負荷有利于增加截P量,如:Hoffmann等發現TP截留量y(kg)與徑流量x(L · s-1 · km-2)滿足指數關系y=14.645e0.14x.然而,也有研究指出水力負荷會降低截P效率,如Wang and Mitsch指出當濕地入流由8 cm · week-1增加到200 cm · week-1時,濕地截P率由90%下降到50%.因此,水力負荷只有滿足一定的范圍才有利于發揮濕地對磷的截留能力,太小不利于充分發揮濕地對P的截留能力,過大又影響水生植物的生長,并縮短營養物質的停留時間,降低截留能力.

表3 濕地磷截留效應的影響因素

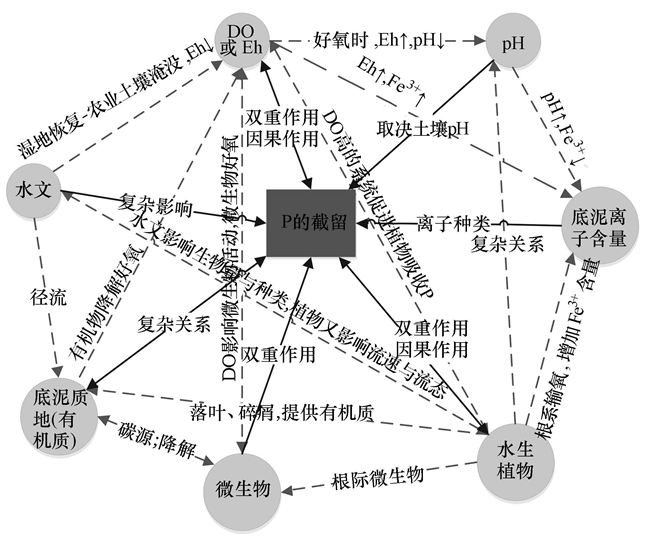

3.3.2 多種影響因素交互作用

除上述因素外,濕地P的截留效應還受到黏土含量、有機質含量、磷酸鹽濃度、pH和氧化還原電位、Fe/Al/Ca離子含量等的影響,且各因素間相互作用、交互反饋(表 3、圖 2).在濕地恢復措施中,若通過引進入流來連通斷流濕地或擴大濕地面積,會導致Eh的降低,從而降低底泥的截P率:①Eh的變化進而引起pH的改變,在好氧條件下,Eh的升高會降低水體的pH,反之會帶來高的pH.而pH升高會降低濕地底泥中Fe3+含量,導致Fe結合態P濃度降低,底泥對P的截留效率下降.②Eh的改變亦可直接影響底泥離子含量,而底泥的吸附系數與Al3+和Fe3+含量有強的相關性,如Eh降低促進Fe3+被還原為Fe2+,導致Fe結合態P的水解.③Eh的變化意味著DO濃度的變化,以P:Fe的摩爾比0.33為臨界值,好氧條件下比值會小于0.33,因此有足夠的Fe與P吸附結合,相反導致多余的P釋放;高的DO濃度會促進水生植物的生長,從而增強對營養物質P的吸收.有研究指出,低DO水平((0.32±0.27)mg · L-1)時,濕地洋麻對P的截留率是高DO((4.41±0.62)mg · L-1)時的50%~51%,但晚上低濃度、白天高濃度對P去除率無明顯抑制.此外,水生植物的莖葉會向根部傳輸氧氣,影響根際的氧化還原電位、pH、底泥離子含量及根際微生物的含量,同時,水生植物的死亡凋落會增加表層底泥有機質的含量,對P的吸附作用產生影響,而有機質的礦化降解需要消耗氧氣、降低Eh,促進磷向孔隙水及上覆水的釋放.水生植物的大量生長還將阻礙水流運動,改變原有流速和流態,影響水生植物的生長,如David通過監測發現,Sagittaria lancifolia的生物量隨著淹沒時間的增長會顯著增加,Nymphaea odorata和Utricularia spp的生物量則與每年增加的水深呈明顯的負相關.④DO濃度影響微生物截P作用,好氧條件下微生物可吸收大量P,但在厭氧條件下會釋放出磷.而微生物酶對有機質的催化作用會降低Eh,其新陳代謝又將改變底泥有機質含量.

圖2 多種影響因素的交互作用

4 湖濱河口濕地截磷效應的研究方法

4.1 實驗與監測方法

野外定點試驗、監測、室內實驗與統計分析相結合的方式已被廣泛用于濕地關鍵過程分析及截P率定量化評估研究中(表 4).Hoffmann等對已修復了5年的河岸濕地進行為期2年的高頻率監測與統計分析發現,河岸濕地的釋P作用比預期要低;Voss等通過對河岸帶濕地2011—2012年夏季的監測發現,濕地低的pH值(大約為7)和低的DO濃度(出現小于1 mg · L-1的值)是促進濕地底泥中磷解吸的重要原因,并會導致河岸帶濕地成為磷源.此外,野外底泥或水生植物樣品的采集可獲取室內實驗培養對象,在可控條件下識別湖濱帶河口濕地截P效應的關鍵機制與主要影響因素,如Surridge等在英國諾福克河的Strumpshaw沼澤原位取底泥樣品孵化培養,分別在淹沒與不淹水條件下進行實驗;Wang等取太湖苕溪河濕地與下渚湖濕地底泥分別進行無流量的靜態實驗與有穩態流的室內模擬實驗,探索不同水文條件下濕地底泥的截P機制.目前,常用室內培養方法研究底泥-上覆水界面過程或底泥吸附-解吸機制,并探討水文、氧化還原電位、底泥離子含量等對其產生的影響,其中吸附等溫線方法為最常用的方法;室內水生植物培養方法可用于研究水生植物截P機制,并探索水生植物種類、溶解氧濃度等對吸收富集機制的影響;穩定同位素示蹤可用來研究濕地沉積物累積速率,定量化長期截P機制(表 2).

表4 野外監測、室內試驗、統計方法的綜合應用

實驗室的研究在確定驅動機制、驅動因子的過程中發揮了不可替代的作用,但室內實驗通常在控制變量的條件下進行,且是對單因素或少數幾個因素的研究,與實際情況相差很大,因此實驗研究的曲線、方程、參數,僅可作為粗略估算截留效果的參照.所以,湖泊濕地截P機制和效應研究,必須在基于實驗室和原位試驗研究的基礎上,建立各方面主要驅動因素都包括在內的動力學方程,方可實現對濕地截留效應的綜合評估.

4.2 機理模擬模型

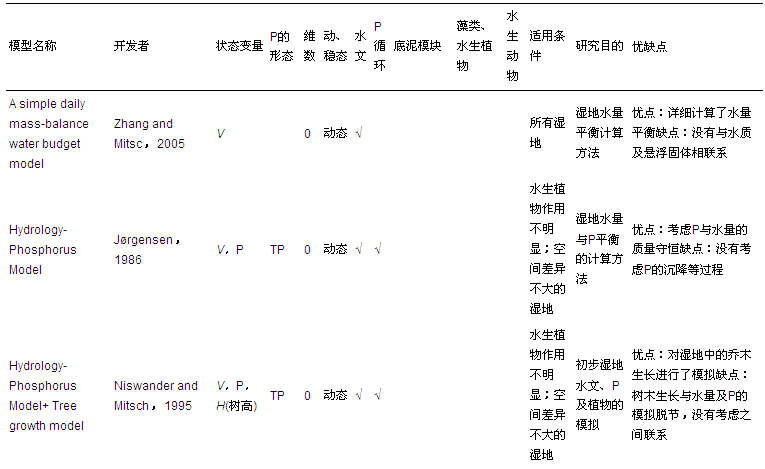

在定量表征濕地過程及截留效應的研究中,有2類模型得到了廣泛的開發和應用:(1)濕地生態水文模型:Dubnyak和Timchenko模擬了水動力與生物反應之間的關系,指出可通過調節濕地的水動力和水文特征來直接控制生物的演化過程和水質;Mansell等開發了WETLANDS模型,將蒸發作用和多種植被的根區相結合,描述淹水區的季節性動態水位變化和溶質遷移過程;賈忠華等采用濕地評價水文模型DRAINMOD,探討了干旱和半干旱地區不同來水量對濕地地下水水位變化的影響.從發展歷程分析,濕地生態水文模型經歷了由起初的水量模型到水文-磷循環模型,到水文-磷循環-底泥模型,再到水文-磷循環-底泥-水生生物模型,逐漸發展成多模塊化的濕地生態水文模型,同時經歷了模擬變量由單個到多個、底泥模塊由單層到多層、水生植物由單種到多種的轉變(表 5),其中,Van Der Peijl和Verhoeven開發的濕地生態模型具有重大意義,其提出的“mode”因子可以調節不同干濕邊界下的氧化還原電位,進而改變反應速率.目前的濕地生態水文模型存在諸多需要繼續改進的地方:①多為箱式模型,無法表現空間差異性;②雖然包含多個模塊,但對每個模塊具體機制、影響因素的刻畫并不詳細;③簡單的水量平衡無法很好地模擬干濕邊界變化.(2)濕地嵌入流域或水質模型,如:HSPF、DUFLOW、QUAL-2E、MIKE12、RCA等.莫春華等引進水侵蝕預報模型,以在廣西桂林進行修正的WRSIS(美國灌溉-排水-濕地綜合水管理系統)試驗研究為例,模擬濕地系統土壤侵蝕等水文狀況,進一步提高了濕地系統凈化水質的能力.美國USDA-ARS開發的REMM模型可有效模擬濱水區的水流運動、底泥轉運和營養物循環過程,定量評估其削減污染的有效性.目前已有的水文模型可對濕地水位變化進行很好地模擬;將濕地模型納入流域模型可為模擬P的遷移提供有效借鑒的途徑.但考慮到湖濱河口濕地的水文復雜性、邊界不確定性以、底泥的淹水特征及植物截留作用,上述模型均無法同時滿足對湖濱河口濕地磷截留效應的定量評估.

表5 濕地生態水文模型的發展

盡管國際上已有湖泊三維水動力-水質模型,如EFDC、DELFT3D、MIKE12等,可以詳細地模擬磷在水-底泥-浮游植物系統中的循環過程,并體現多種影響因子對機制的綜合作用,重現邊界水文的干濕交替變化.但若將其應用于濕地中,仍有些不足:①沒有涉及干濕邊界變化對底泥理化性質的影響;②對水生植物種類的模擬單一;③現有模型沒有涉及多種水生植物生長對水文過程的影響.因此,亟需將已有濕地水文模型與三維水動力-水質模型進行有機結合,開發新的湖濱河口濕地生態模型,為濕地磷在水-底泥-植物系統中的輸移關鍵過程識別及截留效應評估提供有效途徑,并為濕地恢復的工程措施提供科學支持.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

5 結論和展望

1)濕地水文過程的變異性是湖濱河口濕地區別于其他濕地的重要特征,對湖濱河口濕地磷截留效應的定量評估,必須充分理解濕地水文過程對磷截留機制的影響,識別能精細表征濕地水文時間變化及底質干、濕條件下影響截留效率的關鍵因子,開發或應用精度適中的模型表征湖濱河口濕地復雜的水文特性.

2)研究湖濱河口濕地底質-上覆水界面磷的遷移特性,找出基質中磷的源、匯臨界點,對于揭示湖濱河口濕地源-匯功能轉換機理、探明其轉換條件、定量評估其截留效率、改進濕地設計及科學管理濕地具有重要意義.

3)在強化重點過程(上覆水-底泥界面過程;水生植物吸收富集作用)研究的基礎上,逐漸展開其他過程的綜合研究,如水生植物對根際微生物及根部理化性質的影響;微生物礦化作用的動力學機制等.

4)底泥表層有機磷的礦化作用,導致水生植物只能作為濕地截磷的短期機制而存在.但湖濱河口濕地中水生植物生產力很高,可以吸收固定大量磷酸鹽,因此如何合理安排水生生物種植種類與生長時間、及時收割凋亡的水生植物,對湖濱河口濕地磷的截留作用具有重大影響,是未來需要關注的重點問題.

(5)著眼于定量的角度解析濕地對磷截留的關鍵過程與影響因素,探索基于復雜的三維水動力學-水質-生態模型與實驗模擬相結合的評估方法,揭示高原湖濱河口濕地磷的“源-匯”動力學過程及生態效應,并探討對其他高原湖泊相關研究的可能借鑒.