1 引言

石油工業的發展使得石油污染土壤呈日益擴大化趨勢.石油中的烷烴類、芳香烴類及苯類物質毒性大且具有致癌作用,進入土壤后難以去除,并會引起土壤理化性質變化和地下水污染等一系列重大生態問題,因此,如何修復石油污染土壤已成為世界性的環境問題.石油污染土壤的生物修復技術因具有投入成本低、對土壤生態環境破壞作用小、無二次污染和可操作性強等優點,正逐步成為石油污染土壤治理領域的一個具有廣闊應用前景的研究方向.然而,石油污染土壤生物修復的成功運作并非易事.理論與實踐證明,恢復污染土壤至其原有的生態功能是一個長期而復雜的系統生態過程.在生物修復過程中,污染土壤逐漸向健康狀態恢復,并伴隨著一系列生化指標的變化.因此,有必要對土壤的生物修復過程及此過程中土壤的健康狀況進行指示、監測及生態毒理學研究.

研究表明,土壤生態系統中的敏感指示物或指示指標能較全面地反映土壤生態毒性.將土壤生態毒性指示與化學診斷方法有效結合起來,能夠更為全面、有效地表征土壤的整體健康狀況.針對石油污染土壤生態毒性指示和評價系統,國內外學者提出了包括土壤酶活性試驗、高等植物毒性試驗、蚯蚓毒性試驗和發光菌毒性試驗在內的多種生態毒性試驗方法.有學者考察了柴油污染土壤生物修復過程中土壤酶活性的變化情況,結果表明,β葡萄糖苷活性與土壤中石油烴殘留量呈顯著正相關,而土壤脫氫酶和脂肪酶與石油烴殘留量顯顯著負相關.Banks等采用萵苣、粟、蘿卜、紅三葉草和小麥作為供試對象,以它們的種子發芽率為依據,考察了它們的適用性,結果表明,只有萵苣種子能較好地表征石油污染土壤和未受石油污染土壤的生態毒性差異.Wang等采用蚯蚓(Esisenia foelide)來評價中國勝利油田污泥的生態毒性,結果表明,去繁殖率、卵繭量和回避行為等指標能很好地指示該污泥的生態毒性.Chaineau等采用發光細菌試驗來評價480 d生物堆肥后的石油污染土壤的生態毒性,得出在最初土壤毒性最大,隨著時間的延長,土壤毒性逐漸減弱,但仍存在較高的毒性.同時,通過發光細菌生態毒性試驗研究了兩種不同堆肥條件下的石油污染土壤,發現自然條件下堆肥處理(8個月)的毒性是人工強化堆肥的2~4倍.

在這些生態毒性指示方法中,高等植物毒性試驗以其相關性好、靈敏性高等優點而被國內外學者廣泛用于石油污染土壤修復過程中土壤生態毒性的檢測與評價.另外,高等植物作為土壤生態系統中的基本組成部分,利用其生長發育狀況來指示土壤生態毒性也是土壤污染生態毒理學診斷的重要組成部分.雖然各種植物指標在生態毒性指示方面各有優勢,但涉及同種植物各指標指示效果對比,以及不同植物指示之間的一致性分析的研究還比較少.由于通過不同指示植物對土壤生態毒性進行指示和評價可以有效地集合土壤中不同食物鏈生物對有毒有害物質的整體毒性效應,能較為全面地反饋土壤的污染信息.因此,石油污染土壤微生物修復過程需要整合各種生態毒性指示和評價方法對土壤系統的生態安全性做出全面、科學地判斷.

課題組利用前期分離篩選出的3種石油組分降解菌株構建了混合菌體系,該混合菌對石油污染土壤表現出良好的修復效果.然而,之前的研究尚未確定究竟何種高等植物及具體哪些指標能夠敏感地指示微生物修復的效果;并且在石油污染土壤修復過程中,該混合菌對污染土壤的各種生化指標影響的變化規律尚不清楚.因此,本研究以萵苣、黑麥草、小青菜、小麥、蘿卜為供試植物進行高等植物毒性試驗,考察石油污染土壤微生物修復過程中土壤的生態毒性,通過度量石油污染土壤對不同高等植物生長發育的抑制程度來考察不同修復時期土壤中的生態毒性強弱及變化規律,并以此確定石油污染不同高等植物指示的可行性與敏感性.此外,本文從高等植物毒性試驗結果出發,從生態學角度揭示石油污染土壤微生物修復過程中殘留的石油污染物和中間代謝產物對土壤生態系統的影響,在證明小麥和蘿卜作為指示植物可行性的同時,也探究石油污染土壤修復過程中污染土壤的各種生化指標的變化規律.

2 材料與方法

2.1 混合菌的制備

課題組前期分離出3種石油烴降解菌株,包括洋蔥伯克霍爾德氏菌(Burkholderiacepacia)中的烷烴降解菌GS3C,鞘氨醇單胞菌(Sphingomonas sp.)中的菲降解菌GY2B,伯克菌科P and oraea菌屬的pnomenusa種中的芘降解菌GP3B.將上述3種菌株分別取1環進行富集培養,然后在25 mg · mL-1的原油無機鹽培養基(磷酸鹽緩沖液5.0 mL,FeCl3水溶液1.0 mL,CaCl2水溶液1.0 mL,MgSO4 水溶液3.0 mL,微量元素溶液1.0 mL,蒸餾水1000 mL)中分別加入1 mL富集液,接著將加入了石油降解菌的原油無機鹽培養基置于的搖床中馴化(30 ℃,150 r · min-1),每5 d為一個周期,重復馴化11個周期后離心分離分別獲取3種馴化產物.最后將馴化后的GS3C、GY2B、GP3B菌(4.0×108 CFU · mL-1)按等量配比的原則(1 ∶ 1 ∶ 1,體積比)復配后形成石油降解混合菌.

2.2 石油污染土壤的制備

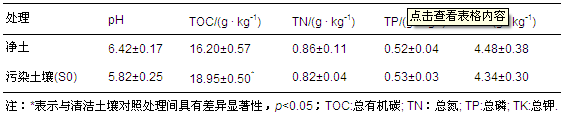

供試土壤采自廣東增城的水稻田表層土壤.土壤取回經干燥處理后過4.75 mm篩,去除大顆粒物質后分為兩份,一份保存于4 ℃黑暗條件下用于測定新鮮土樣指標(表 1),另一份置于陰涼處風干后過2 mm篩,保存待用.供試石油為廣州石化提供的原油(飽和烴45.55%,芳烴17.69%,膠質和瀝青質9.68%).

表1 供試土壤的理化性質

在Φ15 cm×20 cm塑料盆裝入3 kg干土,將溶于石油醚中的石油加入土壤中,使土壤中石油烴的初始含量為5000 mg · kg-1(以干土計)并攪拌均勻.接著按每100 g土加3 mL混合菌菌液的比例接種于石油污染土壤中.

最后將土壤放置在30 ℃的恒溫培養箱中進行石油污染土壤的生物修復實驗,每2 d進行一次翻土攪拌并維持土壤含水率的穩定.在實驗過程中,分別采集干凈土壤,生物修復第0、8、16、24、32、40 d的土壤,分別標記為S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6作為不同修復時期石油污染土壤,并將其放置在陰涼處風干備用.

2.3 測試項目及方法 2.3.1 土壤中總石油烴的提取及含量測定

準確稱量5 g風干土壤,放入50 mL離心管中,加入適量無水硫酸鈉,添加10 mL正己烷,在1800 r · min-1條件下振蕩1 min,再將其超聲30 min,然后在3000 r · min-1的條件下離心10 min,收集上層液體.重復上述過程4次,確保土壤中的石油烴全部被洗出.將上層液體過0.45 μm的有機系濾膜后移至旋轉蒸發儀中進行濃縮,定容至25 mL,于225 nm處測定其吸光度值,對照石油的標準曲線,計算出石油污染土樣中石油烴殘留量和表觀降解率η:

式中,W1為土樣中石油烴的初始含量,W2為不同處理土樣中石油烴的殘留含量.

2.3.2 氣相色譜-質譜分析

用GC-MS(DSQⅡ,美國熱電)分別對原油,以及土樣S0、S1、S2、S3、S4、S5和S6中的油分進行分析.具體操作條件:進樣口、傳輸線和離子源溫度分別為250、280和260 ℃;實驗所采用的載氣為高純氦氣;溶液的進樣方式為不分流進樣,進樣量為1 μL;實驗所采用柱子的規格為30 m×0.32 mm×0.25 μm的HP-5MS石英毛細管柱.柱子升溫程序的設置:60 ℃保持5 min,以10 ℃ · min-1的速度升溫至110 ℃,保持2 min,再以2 ℃ · min-1的速度升溫至280℃,保持20 min.質譜的掃描范圍:50~550 amu質量范圍內掃描.2.3.3 幼苗生長發育狀況 取萵苣(Asparagus lettuce)、黑麥草(Ryegrass)、小青菜(Brassica chinensis)、大白菜(Chinese cabbage)、小麥(Triticum acstivnm L.)和蘿卜(Raphanus sativus L.)種子(種子均購于廣東省農業科學院,實驗前均經過發芽率的預實驗,確保種子發芽率均大于90%)各20粒,將種子均勻播種于事先放有100 g不同修復時期石油污染土壤的培養皿中,再在上部均勻覆蓋20 g對應修復時期的供試土壤,調節土壤含水率至最大持水量的85%,蓋好玻璃培養皿,將培養皿置于光照培養箱(SPX-250,寧波海曙賽福實驗儀器廠)中培養.培養條件為:在25 ℃條件下,黑暗培養48 h,隨后進行16h/8h的光照(光照強度(4300±430)lx)/黑暗循環培養72 h.種子發芽后繼續在16h/8h(晝/夜)的光照(光照強度(4300±430)lx)條件下繼續培養9 d,共計14 d后(保持恒溫恒濕條件不變),測定不同土壤中小麥和蘿卜的幼苗生長發育狀況(株高、地上部鮮重、根鮮重、根干重).

2.3.4 超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量

SOD活性測定:稱取0.5 g鮮葉于預冷的研缽中,加入一定量石英砂,加入5 mL 0.05 mol · L-1 pH為7.8的磷酸緩沖液,在冰浴中研磨成漿,將漿液轉入離心管中,在低溫(4 ℃)超速離心機(TG16-WS,長沙湘儀離心機儀器有限公司)上以10000 r · min-1離心15 min,上清液即為酶粗提液.于4 ℃冰箱中保存,待測.取5支玻璃試管,3支用作測試樣品,2支為對照管.按下列要求加入各溶液:4.05 mL 0.05 mol · L-1磷酸緩沖溶液、0.3 mL 200 mmol · L-1 DL甲硫氨基酸溶液、0.3 mL 33 µmol · L-1核黃素溶液、0.3mL 1.25 mmol · L-1 氯化硝基四氮唑溶液、0.05mL酶液,總體積為5 mL,其中2支對照管所添加的酶液用磷酸緩沖液代替.

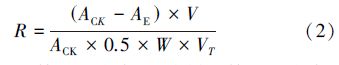

將上述試劑在玻璃試管中混勻后,把其中1支對照管置于暗處,其它各管均置于4000 lx日光下反應20 min(要求各管受光情況一致,溫度高時時間縮短,溫度低時可適當延長).最后在560 nm處分別測定其它各管的吸光度.SOD總活性以每克鮮重酶單位表示,即U · g-1(以FW計),以抑制氮藍四唑光化還原至原來的50%為一個酶活性單位(U).SOD總活性R按公式(2)計算:

式中,ACK為對照管的吸光度,AE為樣品管的吸光度,V為樣品液總體積(mL),VT為測定時樣品用量(mL),W為樣品鮮重(g).

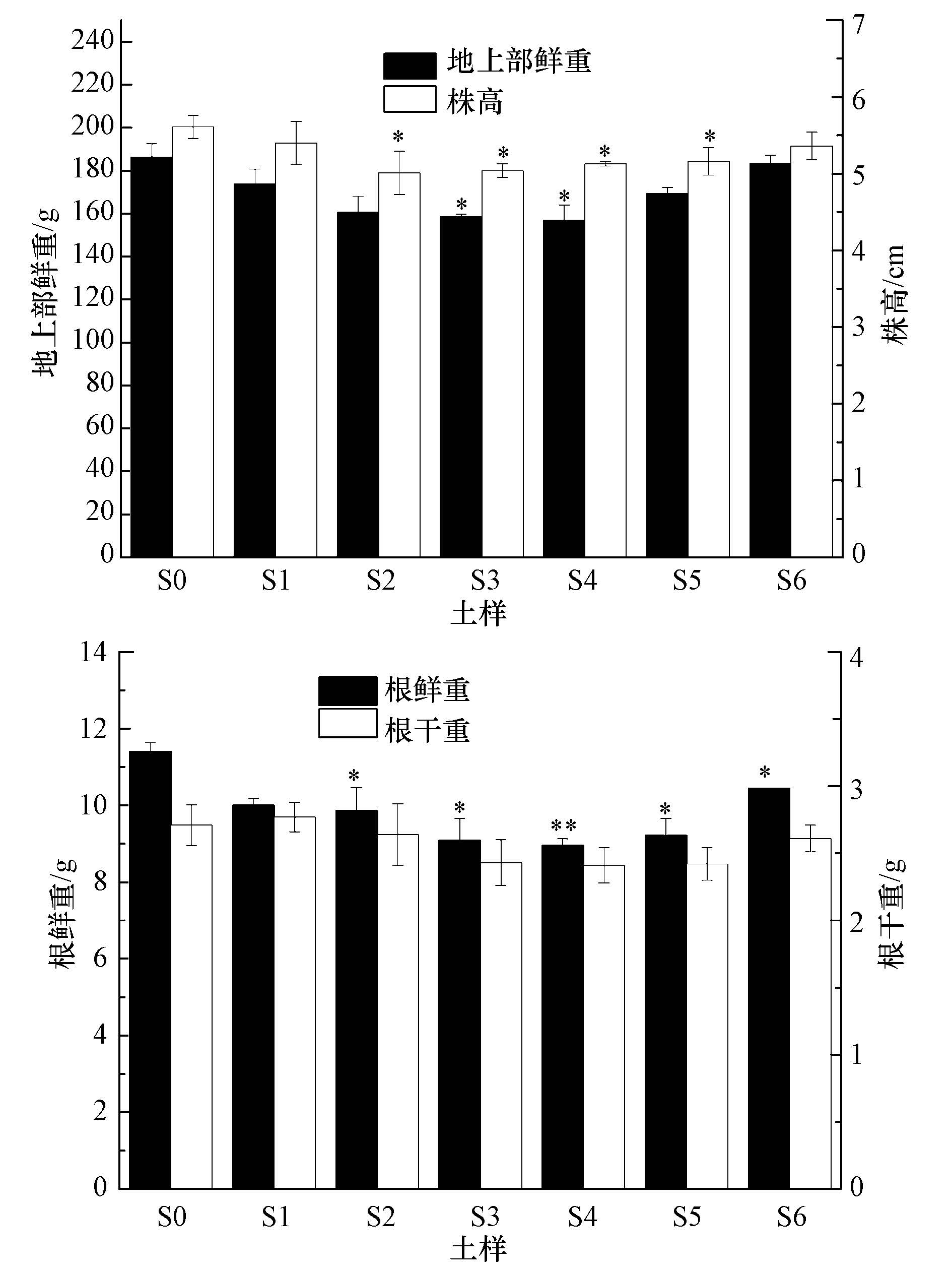

丙二醛含量測定:稱取0.5 g鮮葉于研缽中,加入一定量石英砂,加入5 mL 10%三氯乙酸溶液研磨,將研磨后所得勻漿移至離心管中,在4000 r · min-1下離心10 min,收集上清液,待用.取上述上清液2.0 mL加入帶塞試管中,再向試管中加入2.0 mL 0.5%硫代巴比妥酸溶液,混合均勻后,將試管放置于沸水浴中反應20 min,反應結束后迅速冷卻并離心.將上清液分別于450、532和600 nm波長下測定其OD值.對照管以2 mL水代替提取液.按公式(3)計算MDA濃度C(mol · L-1),得出MDA濃度后,然后以植物組織的鮮重計算樣品中MDA的含量(公式(4)).實驗所用試劑除正己烷(用于氣相色譜-質譜分析)為色譜純外,其它均為分析純,購于阿拉丁公司.

式中,D為MDA含量(mmol · g-1),V提為提取液體積(mL),W3為植物組織鮮重(g).

2.4 數據處理

實驗數據使用SPSS 17.0進行雙變量相關性分析、回歸分析及方差分析.

3 結果與討論

3.1 石油污染土壤生物模擬修復實驗修復效果

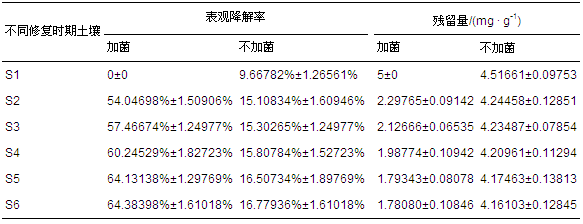

不同修復時期土壤中總石油烴殘留量及表觀降解率如表 2所示.可以看出,投加菌劑的污染土壤中石油烴表觀降解率遠高于未投加菌劑的土壤,相應地,殘留量遠低于未投加菌劑的土壤.具體而言,投加菌劑的污染土壤中石油烴表觀降解率隨時間的推移不斷上升,石油烴表觀降解率在修復的第8、16、24、32、40 d分別達到54.0%、57.5%、60.2%、64.1%、64.4%,修復32 d后石油烴殘留量基本保持穩定(約1.79343 mg · g-1).在生物修復前期,由于油量豐富,石油烴降解菌大量繁殖,石油烴表觀降解率高;隨著時間的推移,易降解的石油烴組分被大量消耗,殘留物主要為芳香烴等難降解組分,這導致了降解速率的降低和殘留量的相對穩定.同時可以看到,不投加菌劑的污染土壤中石油烴的表觀降解率隨時間的延長有緩慢上升,但降解40 d后只有16.8%的石油烴被去除,其主要原因是土壤中土著微生物對石油烴的降解及石油烴中易揮發組分的揮發.與不投加菌劑的污染土壤相比,投加菌劑的污染土壤表現出更高的表觀降解率和更低的殘留量,這表明在該微生物修復過程中,石油烴降解菌發揮了對污染物的去除的主導作用.

表2 不同修復時期的土壤中石油烴殘留量及表觀降解率

為了更深入地探討石油污染土壤微生物修復技術的關鍵問題,分別對修復結束后的石油污染土壤中原油各組分(飽和烴、芳烴、瀝青+膠質)的去除率進行了測定和分析,結果表明,40 d的修復期結束后,烷烴的去除率達到了66.9%±2.3%,芳烴的去除率為36.6%±3.8%,而石油烴中最難降解的瀝青和膠質,它們的去除率為18.5%±3.4%,石油烴組分的去除率高低順序為:烷烴>芳烴>瀝青和膠質.這說明微生物對石油烴各組分的生物利用存在差異.石油中的瀝青質和膠質進入土壤后,由于其粘稠性大和難降解性等特點,在土壤中長期積累會破壞土壤結構,影響農作物的生長和發育.石油烴組分中的芳香烴是一類具有致癌變、致突變、致畸變等“三致”作用的有毒有害物質.而恰好相反的是,這兩類石油烴組分在石油污染土壤微生物修復過程中的去除率相對較低.

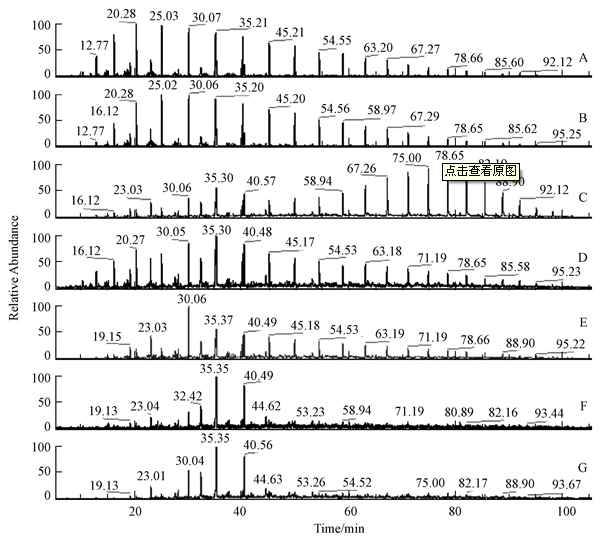

為進一步分析不同修復時期的土壤中殘油組分組成,分別對不同修復時期的土樣進行了GC-MS分析.不同修復時期土樣GC-MS圖譜如圖 1所示.從圖 1可以看出,本研究中構建的混合菌體系對土壤中的石油有明顯的去除效果,并且隨著修復時間的延長,去除效果更加明顯.對比原油圖譜(A)和未修復石油污染土壤(S1)中殘油圖譜可知,這兩幅圖譜的變化不明顯,未修復石油污染土壤相對于原油只是在n-C14以下的石油烴有較明顯的去除.引起這部分差別的原因可能主要是由于在配制石油污染土壤的過程中,該部分石油烴的揮發所導致.Galin等研究認為,石油烴中C15以下的這部分烴類物質較易通過化學揮發進入空氣,導致空白對照組的該部分損失.然而,修復后的土壤GC-MS圖譜表現出明顯差異.污染土壤經過8 d微生物修復后(土樣S2),C20以下的直鏈烷烴峰高相對于C20以上的峰高要明顯低一些.這主要是因為C20以下的直鏈烷烴容易被微生物優先利用,導致其相對含量降低;而C20以上的烷烴不易被微生物所利用,所以其含量相對較高,最終在圖譜表現出來.通過比較C和D圖譜可知,相對分子質量較高的烴(C>20)含量相對較低,而C20以下的烷烴含量增加,并且圖譜中峰的數目也明顯增多.這可能是由于在修復的中期,易降解烷烴含量降低,微生物為了維持成長代謝,必須利用碳數較多的烷烴作為微生物生長代謝所需的碳源,導致C20以上的烷烴含量減少.同時,由于微生物的作用,將長鏈分解成短鏈,導致短鏈數量和含量增加.從圖譜F(S5)和G(S6)可以看出,土樣S5的修復效果和土樣S6的修復效果基本相同.這可能是由于在修復后期,微生物可利用的碳源減少,加上代謝中間產物的積累,破壞了土壤的原有生態體系,使得微生物的活性降低,從而影響了石油在土壤中的降解.

圖1 不同修復階段土樣殘油GC-MS圖譜(A:原油GC-MS圖譜; B~G:土樣S1~S6中殘油GC-MS圖譜)

此外,有關學者利用“分子化石”抗生物降解的特性來評價石油污染生物修復的情況.姥鮫烷(Pr,即2,6,10,14-四甲基十五烷)和植烷(Ph,2,6,10,14-四甲基十六烷)是原油中常見的兩種標志化合物,其結構比較穩定,微生物作用一般不影響它們的含量.因此,本研究中采用Pr和Ph這兩種物質來綜合評價石油污染土壤的修復效果.姥鮫烷Pr/nC17、植烷Ph/nC18是衡量微生物降解原油的參數,常把Pr/nC17和Ph/nC18這兩個比值作為微生物降解原油因子的重要指標,可判別原油降解的程度.Pr/nC17和Ph/nC18的比值增大,說明石油污染土壤中正構烷烴的含量減少,而異構烷烴的含量相對增多.通過原油的GC-MS分析可知,土樣S1中,Pr/nC17值為0.526,而40 d的生物修復以后,其值上升至7.273;同樣,土樣S1中,Ph/nC18值為0.348,生物修復40 d后上升至6.357.說明本研究中石油污染土壤經40 d的微生物生物修復后,污染土壤中的正構烷烴得到了有效去除,殘留下來的是一些生物利用性低的支鏈烷烴類物質.

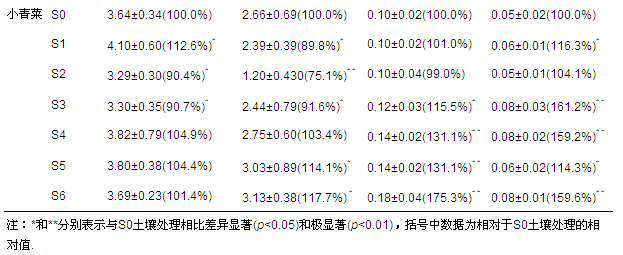

3.2 萵苣、黑麥草、小青菜幼苗生長狀況

不同修復時期的土壤對萵苣、黑麥草、小青菜不同指標的影響如表 3所示.對萵苣而言(表 3),其株高在整個微生物修復過程中相對于S0均不存在顯著性差異;地上部鮮重也僅有土樣S1(111.6%)與S0之間存在顯著性差異;而根鮮重和根干重則是

表3 不同修復時期的土壤對萵苣、黑麥草、小青菜不同指標的影響

在修復后期表現出促進效應,土壤S5、S6與S0之間存在極顯著差異,根鮮重分別為S0的114.3%和127.3%,根干重分別為S0的157.7%和179.5%.顯然,萵苣的株高及地上部鮮重對石油污染土壤的生態毒性變化不敏感,不宜作為指示指標;萵苣的根鮮重和根干重在修復的前期和中期與S0的差異也不顯著,并不能指示石油污染土壤的生態毒性在哪個修復時期增強,而只能說明在生物修復后期石油污染土壤的生態毒性低,另外,不同修復時期的根鮮重和根干重的質量變化范圍分別在在0.33~0.42 mg和0.048~0.09 mg之間,質量較小會給實際測量操作增加難度.因此,萵苣不宜作為石油污染土壤微生物修復過程中生態毒性強弱的指示植物.

對黑麥草而言(表 3),其株高僅在土樣S1中與S0存在顯著性差異(為S0的108.2%);其地上部鮮重在整個修復時期都表現為抑制,土樣S4、S5、S6中的地上部鮮重與S0之間存在顯著性差異,分別為S0的82.0%、76.3%、78.0%;其根鮮重與根干重在不同修復時期的變化規律不明顯,在S1、S4、S6中都表現出促進,但根鮮重在S5、根干重在S2又表現出抑制.由此可知,黑麥草幼苗的株高、地上鮮重、根鮮重及根干重4個指標對于石油污染土壤的生態毒性的指示規律不一致,且同樣存在根鮮重和根干重質量小的問題.因此,黑麥草不宜作為石油污染土壤微生物修復過程中生態毒性強弱的指示植物.

對小青菜而言(表 3),株高和地上部鮮重在修復中期表現出顯著的抑制,后期僅地上部鮮重在S6中與S0之間存在顯著性差異(為S0的117.7%);根鮮重及根干重則只是在修復后期出現極顯著的促進,前期和中期變化不明顯.根鮮重和根干重質量小的問題依然存在,因此,小青菜也不宜作為石油污染土壤微生物修復過程中生態毒性強弱的指示植物.

綜上可知,萵苣、黑麥草、小青菜作為石油污染土壤生物修復過程中的指示植物時存在對毒性變化不敏感、不同指標之間指示結果不一致及部分指標數值過小的問題,故這3種植物均不宜作為指示植物.

3.3 小麥和蘿卜的毒理性試驗

由于萵苣、黑麥草、小青菜幼苗生長狀況不能夠很好地指示石油污染土壤微生物修復過程中生態毒性的變化規律,故本研究嘗試用典型供試植物小麥和蘿卜來進行植物毒理性試驗.

3.3.1 小麥和蘿卜幼苗生長狀況

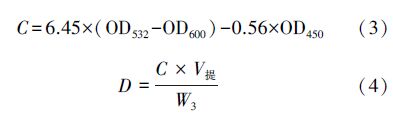

小麥幼苗在各修復時期土壤中的生長發育總體情況如圖 2所示.可以看出,在土樣S1和S2中,無論是株高還是根重(干重和鮮重)均與其它處理土壤之間存在明顯的差異,與無污染土壤相比表現出明顯的抑制.從株高和根重這兩個方面來看,土樣S1、S4、S5、S6與S0相比均表現出誘導作用.小麥幼苗生長發育各指標受不同處理土壤脅迫的響應存在差異.在土樣S1和S2中,小麥株高與土樣S0之間存在顯著差異,顯著低于無污染土壤對照(p<0.05),分別為無污染土壤對照組的89.4%和87.2%;而土樣S1、S4、S5、S6中小麥株高相對于無污染土壤對照均有不同程度的增加,但均不顯著(p>0.05).小麥地上部鮮重在土樣S1中相對于對照組有顯著降低(p<0.05),為對照組的81.7%;土樣S2中小麥的地上部鮮重與對照組間存在極顯著差異(p<0.01),為對照組的71.8%,其它修復階段土壤與對照組之間均不存在顯著差異(p<0.05).小麥的根鮮重和干重除在土樣S1中與對照組之間不存在顯著差異外,其它各處理土壤中均與對照組間存在顯著差異.其中,根鮮重在土樣S2中表現出顯著降低(p<0.05),為對照組的86.3%,在土樣S3中表現出極顯著降低(p<0.01),為對照組的55.1%;在土樣S4、S5、S6中均表現出顯著增加(p<0.05),分別為對照組的121.3%、120.9%和118.8%.根干重在土樣S2和S3土壤中出現顯著降低,在土樣S4、S5、S6中表現出顯著增加(p<0.05).

圖2 原油對小麥幼苗生長的影響(*和**分別表示與S0土壤處理相比差異顯著(p<0.05)和極顯著(p<0.01))

蘿卜在各處理土壤中生長發育的總體情況見圖 3.可以看出,不同修復時期土壤中蘿卜幼苗的生長發育狀況存在明顯的差異.從株高和根重(干重和鮮重)來看,蘿卜在整個修復時期的污染處理土壤中與無污染土壤對照組相比均表現出抑制作用.其中,在土樣S2、S3、S4中,抑制作用相對明顯.蘿卜幼苗株高在土樣S2、S3、S4和S5中與對照組S0相比均存在顯著降低(p<0.05),分別為對照組S0的89.3%、89.8%、91.4%和92.0%.地上部鮮重在整個修復時期污染土壤中均表現出不同程度的抑制,為對照組的93.1%~98.5%,但除土樣S3、S4與對照組S0間存在顯著差異外(p<0.05),其它修復階段與對照之間的差異均不明顯(p>0.05).同樣,蘿卜幼苗根鮮重指標在各修復時期的污染土壤中均表現為抑制,為對照組的78.5%~91.6%,其中在土樣S4中極顯著低于無污染對照S0(p<0.01),在其它處理土壤中顯著低于對照組(p<0.05).不同修復時期污染土壤中蘿卜幼苗根干重與無污染土壤對照組之間差異均不顯著(p>0.05).

圖3 原油對蘿卜幼苗生長的影響(*和**分別表示與S0土壤處理相比差異顯著(p<0.05)和極顯著(p<0.01))

可以看出,不同生長指標在不同修復階段土壤中的敏感程度各不相同,不同的植物對各處理土壤中的污染脅迫響應也存在差異.小麥的株高、地上部鮮重、根鮮重及根干重在土樣S2和S3中表現為抑制作用,在其它修復時期的污染處理土壤中表現為刺激作用.這可能是由于石油污染物進入土壤導致土壤中有機質含量增加,土壤肥力有所增大,并且隨著生物修復的進行,石油烴濃度降低.土壤肥力和石油烴濃度的協同作用刺激了小麥幼苗各生長發育指標的生長.宋玉芳等通過研究不同濃度的污染物對高等植物的影響表明,低濃度污染物對高等植物的生長產生刺激作用,高濃度污染物對植物的生長產生抑制作用.植物的根系與土壤微生物聯合作用致使低濃度石油組分對植物的生長產生促進作用,并可將土壤中的石油烴轉化成CO2和H2O,為土壤微生物提供能量和碳源;與此同時,植物可以將部分石油烴通過木質化作用,轉化成自身的組成部分,促進幼苗的生長發育.而蘿卜的各幼苗生長發育指標在不同處理土壤中的響應與小麥存在一定的差異.蘿卜的各幼苗生長發育指標在整個修復時期都表現出不同程度的抑制作用,其中,株高在土樣S3中的抑制效果達到最大,地上部鮮重和根鮮重在土樣S4中的抑制作用最為明顯.相對于小麥而言,蘿卜在本研究中表現出更高的敏感性.同時,上述結果也佐證了本研究中不同修復時期的土壤均存在一定的生態毒性,并且土壤的毒性在修復的第一階段達到最大.

3.3.2 葉片SOD活性及MDA含量

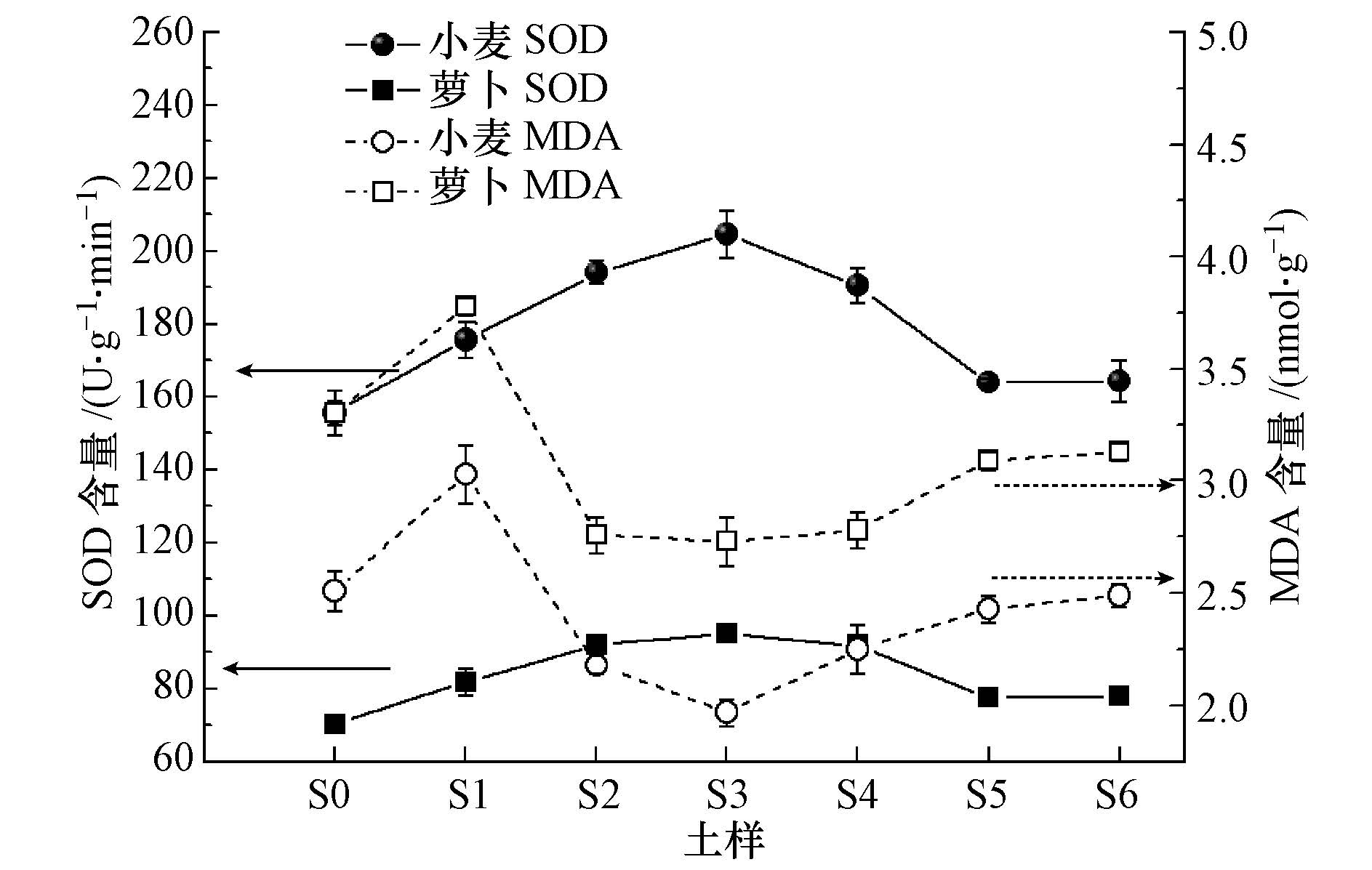

不同修復時期土壤對供試植物葉片SOD活性及MDA含量的影響如圖 4所示.可以看出,小麥葉片中的SOD活性在整個修復時期土壤中均表現出刺激作用,為對照處理的105.5%~131.7%.其中,在土樣S1中顯著高于對照組S0(p<0.05),在土樣S2、S3、S4中極顯著高于對照組S0(p<0.01),并且在土樣S3中刺激作用達到最大,為無污染對照處理S0的131.7%;在土樣S5和S6中雖然表現出誘導作用,但與對照組S0之間的差異卻并不顯著.

圖4 原油對植物葉片的SOD活性及MDA含量的影響

同樣,蘿卜葉片中SOD活性與小麥的趨勢大致相同,也是在土樣S3中刺激作用最為明顯.研究表明,植物細胞在逆境脅迫條件下產生的活性氧自由基會對植物細胞產生毒害作用.SOD活性的升高有利于自由基的清除,解除其對植物的毒害作用.這說明小麥和蘿卜這兩種植物對不同修復時期的土壤都有一定的抗性.在正常的情況下,植物組織SOD的活性與氧自由基處于動態平衡,葉片中氧自由基含量的增加必然會導致SOD活性的升高.SOD活性越高說明土壤的逆境脅迫越嚴重,這可以從側面證明石油污染土壤修復的前中期生態毒性有所增強.土壤生態毒性的增強才導致了土壤中逆境脅迫增強.

不同修復階段的土壤對供試植物葉片MDA含量的影響如圖 4所示.可以看出,小麥葉片中MDA含量隨修復時期的延長呈先升后降接著又緩慢回升的變化趨勢.蘿卜葉片中MDA含量在不同修復時期的污染土壤中呈現類似的變化趨勢,只是在修復后期(土樣S5和S6)小麥葉片中MDA含量與對照處理不存在顯著差異,而蘿卜葉片中MDA含量與對照處理相比仍然存在顯著降低.生物修復初始階段(土樣S1),石油烴濃度最高,在這種逆境下,植物葉片細胞產生大量的活性氧自由基,為了解除活性氧自由基的毒害,細胞膜脂過氧化反應加劇,導致膜脂過氧化產物MDA含量增加.在隨后的修復時期中,供試植物葉片細胞的MDA含量呈抑制趨勢,主要原因可能是SOD活性的增加,導致其酶反應過程中產生的大量H2O2對植物細胞產生毒害作用,導致MDA含量降低.后階段MDA含量緩慢回升可能是由于植物在逆境條件下抗氧化酶系統的調節能力有限,導致植物細胞體內還是積累了過剩的活性氧自由基,這些活性氧自由基破壞了細胞膜的結構,致使MDA含量再度上升.

3.4 微生物修復石油污染土壤過程中的生態毒性

石油烴目標污染物是評價污染土壤修復效果的一項指標.然而由于土壤環境及石油組分的復雜性,不可能將土壤中所有的有毒有害物質都通過化學方法得到檢測.土壤環境本身就是一個復雜的系統,一般的化學方法并不能科學、全面地評價土壤的修復效果和表征修復后土壤整體的質量特征,并且,在石油污染土壤中,即使石油目標污染物的含量達到環境標準,但由于難降解組分的殘留和次生代謝產物或中間產物的存在,土壤的生態毒性仍然很強,而且在生物體上會最終表現出來.由于化學診斷的局限性,單一地采用化學方法來診斷和評價土壤的修復效果已經不能準確指示石油污染土壤生態毒性的強弱.

本研究以不同供試植物的生長發育狀況及葉片生化指標為主要研究對象對不同修復時期石油污染土壤的生態毒性進行了分析診斷,對比了不同供試植物作為指示生物的可行性與敏感性,并以此來評價了石油污染土壤微生物的修復效果.通過對比分析可以看出,石油污染土壤生態毒性隨修復時間的延長呈現先增大后減弱的變化趨勢.這與采用目標污染物的化學診斷方法存在明顯不同.

具體而言,植物各指標的響應并不是隨著石油烴濃度的變化呈現相應的變化趨勢;當石油烴濃度最高時,供試植物幼苗各生長指標的抑制效果不是最明顯;相反,在石油污染土壤修復過程的前中期,石油污染土壤的抑制作用最強.這說明在石油污染土壤的修復過程中,目標污染物殘留量的減少并不能籠統地說土壤的修復效果好,應結合土壤的生態學毒性試驗,綜合評價土壤的修復效果和健康質量.

在石油污染土壤中,即使石油目標污染物的含量達到環境標準,土壤的生態毒性仍然很強,而且在生物體上會最終表現出來.Hubálek等研究表明,盡管石油烴總量修復后降低了65%,但由指示微生物、陸生植物、水生植物、蚯蚓和甲殼類動物的生態毒性評價結果則顯示為修復第一階段的生態毒性最高,而且整個修復過程中土壤均存在一定的毒性效應.石油污染土壤隨著微生物的修復其毒性變得復雜化,在修復的前中期毒性表現為增強,可能主要是由于:①修復的前期易降解組分的減少,導致難降解物質(如多環芳烴、瀝青質和膠質)的含量相對增加,而多環芳烴等難降解物質的毒性要明顯高于烷烴類物質.②修復過程中微生物的代謝中間產物的產生,導致其毒性要強于原來的污染物.已有研究表明,某些烴尤其是PAHs的氧化中間產物具有比母本烴更強的生態毒性.因此,在石油污染土壤微生物修復過程中,應對中間代謝產物給予足夠的重視.隨著修復時間的延長,土壤的生態毒性慢慢降低,主要是因為微生物開始利用多環芳烴等難降解物質作為碳源,導致其含量降低;再者,土壤微生物在土壤環境中優勝劣汰,能夠適應土壤新環境的微生物被保留下來,它們可以利用中間代謝產物來進行自身的生長和繁殖,這些因素的綜合效益使得土壤的生態毒性隨修復時間的延長慢慢地降低.可以看出,石油污染土壤修復時間越長,土壤的生態風險越小.事實表明,要想將污染土壤恢復到土壤原有的生態功能和狀態是一個長期、復雜的過程.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

4 結論

1)自制混合菌株(GS3C、GY2B、GP3B,等量配比)能夠有效地降解石油污染物.

2)相對于萵苣、黑麥草和小青菜,小麥和蘿卜對石油污染土壤的生態毒性變化更為敏感,更適合作為指示植物.

3)植物的毒性試驗中,修復前期的土壤對植物的生長及葉片生化指標抑制最為明顯,后期抑制效果減弱.

4)在石油污染土壤微生物修復過程中,土壤中目標污染物量的減少并沒有導致土壤生態毒性的降低.石油污染土壤微生物修復后土壤毒性變的復雜化.石油污染土壤在整個生物修復過程中均存在一定的生態毒性,并且在修復的前中期達到最大,修復后期逐漸減弱.