1 引言

2010年,深圳經濟特區市場監督管理局發布的《再生水、雨水利用水質規范》,把工業用水標準、城市雜用水標準、景觀環境用水標準整合到一起,提高了再生水水質標準,這對污水深度處理回用的工藝也提出了更高的要求.曝氣生物濾池(Biological Aerated Filter,BAF)是20世紀80年代末在歐美發展起來的新型膜法廢水處理工藝,具有處理效率高、占地面積小、基建費用低、流程簡單、可靠性好等優點,在中水回用中展示了廣闊的應用前景.然而,在生物濾池應用過程中,單級生物濾池脫氮效果不佳,無法達到提標后的要求,因此,BAF進一步改造及工藝優化研究提到日程上來.

為進一步提高曝氣生物濾池脫氮除磷性能,有學者對傳統的濾池進行了改進,提出了許多新型工藝形式,如折流式、側向流、復合式等曝氣生物濾池.其中,折流式BAF對水質提高明顯,但濾池單池數較多,反沖洗控制繁瑣,運行管理具有較大挑戰性(張涵,2005).側向流BAF可以延長運行周期,減少反沖洗次數.復合式曝氣生物濾池結合了兩種不同性質的濾料,實現了硝化和反硝化功能分區,提高了工藝的去除能力.另外,在BAF設計過程中,濾料反沖洗效果、反沖洗后系統恢復時間以及操控性等也是需要充分考慮的內容.

基于此,本研究設計了一種新型分格復合填料曝氣生物濾池(專利號:ZL201320648450.2),通過分格,創造了缺氧和好氧環境,進而提高了脫氮效率.隔板夾角保持在72°~89°,提高了好氧段曝氣效率.同時采用3種不同粒徑的填料(復合填料),提高過濾性能,強化了懸浮物的去除.為進一步優化工藝運行參數,提高BAF水處理效能,本研究將工藝調控手段與生物學研究相結合,優化調控了BAF的曝氣量、水力負荷、回流比等工藝參數,并應用微生物分子生態學技術探討了BAF好氧區和缺氧區的微生物群落結構與組成的差異,在保證出水水質達到深圳市再生水標準的同時,也為該工藝處理效能的進一步提升奠定了微生物基礎.

2 材料與方法

2.1 試驗裝置

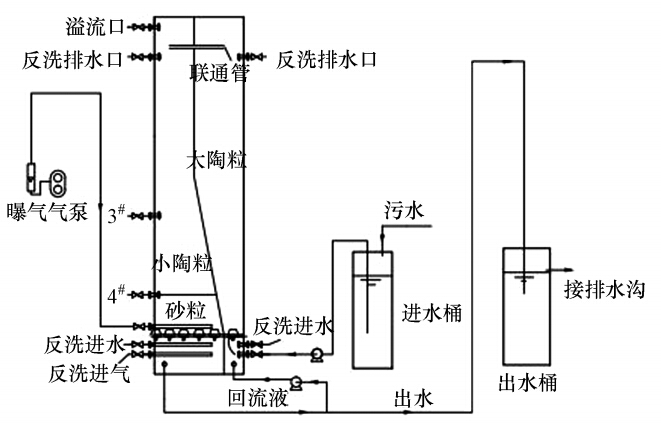

本研究設計的試驗裝置如圖 1所示.BAF池身由有機玻璃組成,寬0.15 m,長0.45 m,高1.50 m,上方開口.池身被中間隔板分隔為左右兩區,右側部分為缺氧區(BAF-A),截面積下小上大,填有粒徑5~8 mm的陶粒,濾料體積為0.018 m3.左側為好氧區(BAF-O),截面積下大上小,側面不同高度設有取樣口,下面裝有粒徑2~4 mm的粗砂,填料體積為0.0076 m3,上面裝有粒徑3~5 mm的陶粒,濾料體積為0.023 m3.

圖 1 分格復合填料曝氣生物濾池試驗裝置及工藝流程圖

污水廠曝氣沉砂池的出水通過管道泵入進水桶,進水桶中裝有浮球閥用來控制進水桶水位.進水桶中的污水在蠕動泵作用下與回流的硝化液一起,經由BAF缺氧區底部,經過濾板、濾頭進入缺氧區,在缺氧區進行反硝化脫氮和磷的厭氧釋放;然后通過頂部的聯通管流入好氧區,同時氣體經由曝氣泵通過砂濾區底部的穿孔曝氣管進入好氧區,在好氧區中由下而上,與水流保持逆向,提高曝氣效率.污水在好氧區中通過陶粒上的生物膜作用進行有機物的降解、氨氮硝化和磷的吸收.從好氧池流出的水進入底部砂濾區,進一步去除濁度.排出池外的水一部分經蠕動泵回流到缺氧區底部,與進水混合后再次進入到系統,另一部分則匯入出水桶,經出水桶排出系統.

系統設有兩套反沖洗裝置.反沖洗缺氧區時,水從裝置右下角反沖洗管進入,從右上角反沖洗排水口排出;反沖洗好氧區時,先通過左下角反沖洗進氣管壓縮空氣,進行氣洗,然后通過左下角反沖洗進水管排入反沖洗水,進行水氣聯合反沖洗,反沖洗后的水從左上角反沖洗口排出,完成反沖洗過程.

2.2 反應器啟動及調試

反應器接種的活性污泥取自 污水廠好氧池,污泥沉降比為23%,混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)為2706 mg · L-1.取活性污泥15 L加入BAF反應器,同時加入15 L營養液(成分為曝氣沉砂池出水 : 面粉 : 酸奶=150 : 1.15 : 1)浸沒陶粒載體,開啟氣泵進行悶曝.連續悶曝24 h后再將池體內的混合液排空,重復此操作3次.缺氧區停止曝氣,從缺氧區底部的進水閥開始小流量連續進水.進水直接采用市政污水二級處理廠曝氣沉砂池出水,水質參數如表 1所示,由于進水直接取自污水處理廠,水質受夏季降水、居民生活習慣等影響波動較大.進水流量為10 L · h-1,水力停留時間(HRT)5 h.同時每天檢測進出水COD和氨氮濃度,觀察COD、氨氮的去除狀況和填料表面膜生長情況,并以此來判斷掛膜是否成功.

馴化掛膜成功后,依據《室外排水設計規范》(GB50014—2006),結合現場反應器運行狀況設計了不同水力負荷、回流比、曝氣量,分別探討不同曝氣量、回流比、水力負荷等操作條件對工藝的影響,分析脫氮的區域規律及除磷效果.具體操作如下:①把進水流量固定為20 L · h-1,回流流量20 L · h-1,通過氣量計控制曝氣量分別為4.5、3.5、3.0、2.0 L · min-1,考察系統脫氮除磷效果,獲得工藝最佳曝氣量;②把進水流量定為20 L · h-1,曝氣量控制在最佳,調回流比為75%、100%、125%,考察系統脫氮除磷效果,獲得工藝最佳回流比;③將回流比、曝氣量控制在最佳,將水力負荷分別調整為40、30、20 m3 · m-3 · d-1,研究水力負荷與污染物去除規律及系統的脫氮除磷效果,獲得工藝最佳的水力負荷.將曝氣量、回流比、水力負荷均控制在最佳狀態運行反應器,采集反應器不同區域水樣,監測水質指標,進行區域脫氮規律及除磷研究.同時在反應器運行穩定時獲取缺氧區和好氧區填料表面生物膜,用于分析微生物群落特征.

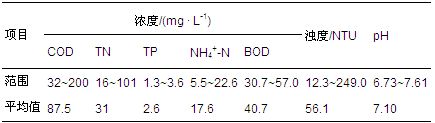

表1 廣西某污水處理廠曝氣沉砂池出水水質

2.3 水質指標測試方法

化學需氧量(COD)、總氮(TN)、氨氮、總磷(TP)、硝酸鹽、亞硝酸鹽等水質指標均用哈希公司的HACH試劑來測定,消解儀為DRB200(HACH),光度計采用DR2800便攜式分光光度計(HACH),pH、溶解氧(DO)的檢測采用便攜式多參數分析儀(HQ40D,HACH),濁度采用便攜式濁度儀(2100Q,HACH)測量.

2.4 微生物群落分析

獲取反應器運行穩定時好氧區生物膜(BAF-O)和缺氧區生物膜(BAF-A),梯度稀釋后,采用LB培養基,以平板傾倒法對稀釋菌液進行好氧培養,28℃培養2 d后對異養菌進行計數.

采用土壤DNA提取試劑盒(Mobio,美國)提取生物膜微生物總DNA.對于微生物群落的結構分析,以總DNA為模板,根據文獻,采用細菌16S rDNA通用引物BA101F/BA534R,進行PCR擴增及PCR產物的DGGE分析.DGGE圖譜中條帶回收并測序后,應用RDP(http://rdp.cme.msu.edu/)中的Seq Match程序進行分類,測序獲得的條帶已經遞交至GenBank,登錄號為JN977418~JN977430.對于微生物群落的組成分析,采用基于Illumina公司Miseq平臺的高通量測序技術進行.PCR擴增應用16S rDNA V4區保守引物515f/806r,擴增程序及條件參考文獻進行.測得的序列通過拼接及篩選后,以相似性97%為標準獲得操作分類單元(OTU),OTU通過RDP數據庫中的Classifer程序進行檢索分類,分析群落的微生物種類組成及相對豐度.

3 結果

3.1 反應器填料掛膜及啟動

反應器在啟動第8天,COD去除率達到60%,第9天達到86%,出水濃度在30.00 mg · L-1以下,之后COD去除率一直維持在85%以上.啟動第6天時,氨氮去除率穩定在96%,出水濃度低于1.00 mg · L-1,去除率一直穩定在90%以上.填料表面可見附有淺黃色絮體,隨著試驗進行,填料表面附著物逐漸增厚致密,至第13天完全覆蓋陶粒表面,綜合表明系統掛膜啟動成功.

3.2 影響工藝效果的因素及調試

3.2.1 曝氣量對系統脫氮效果的影響

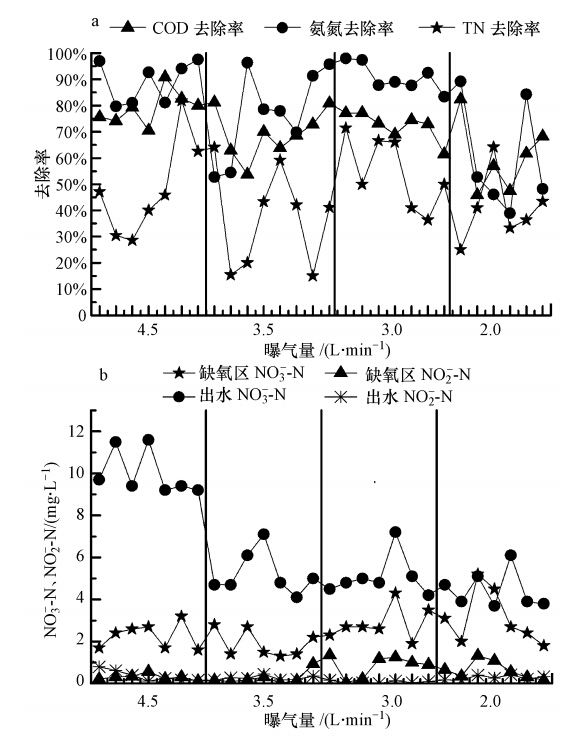

溶解氧含量被認為是影響系統脫氮的關鍵因素之一,它對工藝的硝化過程起著決定作用.圖 2為系統在不同曝氣量條件下COD、氨氮、TN去除率變化情況,由于進水直接取自污水處理廠,水質水量受夏季降水、居民生活習慣等影響較大,導致TN去除率在不同曝氣量時有所波動.根據該圖可以看出,當曝氣量為3.0 L · min-1時,系統處理效果穩定,效率優于其它曝氣量,在此條件下,COD平均去除率為72%,出水COD濃度為19.40 mg · L-1;氨氮去除率為90%,出水氨氮0.47 mg · L-1,TN去除率為54%,出水TN 11.00 mg · L-1.

圖 2 不同曝氣量條件下COD、氨氮、TN的去除特征(a)以及硝酸鹽、亞硝酸鹽的變化(b)

一般情況下,曝氣量越大,單位面積氣體供給量越大,池中溶解氧就越大,越有利于異養細菌和硝化細菌生長.如在4.5 L · min-1下,COD去除達到最大值.異養菌的大量繁殖不僅會抑制硝化細菌活性,使硝化過程受阻,而且還會與反硝化細菌爭奪碳源,使碳源快速分解,導致反硝化細菌無法獲得充足碳源和電子供體,進而抑制反硝化進程.另外,氧在環境中的穿透力隨著DO的增加而增強,DO能進入微生物絮體內部,破壞反硝化環境,導致硝酸鹽無法有效去除,進而使出水硝酸鹽上升(圖 2b).

在曝氣量4.5 L · min-1時,出水硝酸鹽大于9.00 mg · L-1,高于其它曝氣條件.有研究認為,曝氣量過大,回流缺氧區溶解氧增大,反硝化過程將受到抑制(徐亞明和蔣彬,2002),但本工藝沒有出現這樣的問題,缺氧區的硝酸鹽和亞硝酸鹽濃度均比較低,COD也得到很好的降解,整個過程COD去除率為76%.在曝氣量為2.0 L · min-1時,池中DO在2.5 mg · L-1以下,低DO不利于硝化細菌生長,阻礙了硝化過程的進行,氨氮去除效果下降,平均出水濃度為3.4 mg · L-1,高于其他曝氣情況.另外,曝氣量低,氣體傳質速率降低,異養菌利用DO降解有機物過程受到限制,表現為COD去除率的下降(圖 2a).也有研究(Puznava et al., 2001)通過調整曝氣量將曝氣生物濾池反應器內的溶解氧濃度控制在0.50~3.00 mg · L-1,從而控制溶解氧不擴散到生物膜內部,實現同步硝化反硝化.但本研究降低曝氣量后,TN去除并沒有提高,同步硝化反硝化過程沒有得到強化.從圖 2b還可以看出,曝氣量為3.0 L · min-1時,缺氧區亞硝酸鹽出現積累,反硝化不徹底,但系統最終TN去除仍達54%,說明好氧區仍然存在反硝化作用.

3.2.2 不同水力負荷條件下的脫氮效果

分別對水力負荷為40、30、20 m3 · m-3 · d-1條件下的工藝的運行效果進行了監測分析(圖未給出).結果表明,水力負荷為20 m3 · m-3 · d-1時,系統有較好的脫氮效果,總氮去除率達到48%,氨氮88%.而在水力負荷為40 m3 · m-3 · d-1時,COD、氨氮、TN去除均不穩定,波動范圍大,其中COD去除率為50%~85%,氨氮為43%~ 92%,TN為10%~64%.水力負荷降低到30 m3 · m-3 · d-1,COD,氨氮和TN的去除均有提高,其中COD去除率穩定的保持在83%,氨氮波動大,但平均去除率也在83%上,TN去除極不穩定,在20%~56%間波動,平均去除率為39%.這是因為降低水力負荷,水力停留時間延長,濾速降低,使微生物與有機物接觸更加充分,有利于有機物的降解.特別是對一些世代周期長,生長速率慢的微生物,如硝化細菌,反硝化細菌,延長水力停留時間,可增加生物膜生物量,提高氨氮和TN的去除率.為此,進一步降低水力負荷,使水力負荷維持在20 m3 · m-3 · d-1下,無論是去除率還是去除率穩定性均得到進一步提高,特別是TN的去除,由最低時10%升高到53%,并穩定在50%左右.水力負荷的進一步降低,降低了濾速,減輕了污水對載體表面生物膜的沖刷,生物膜不斷增厚,阻擋了DO進入膜內,于是在膜內部形成了缺氧環境,有利于同步硝化反硝化發生,提高了TN在好氧區的去除效果.從工程角度講,過低的水力負荷在經濟上和時間方面缺乏合理性,在滿足水處理要求時,應盡量提高其水力負荷,以降低單位污水處理能耗.本研究中水力負荷維持在20 m3 · m-3 · d-1下時,出水即已經達到出水水質標準,故未進一步降低水力負荷.

研究表明,水力負荷提高,易沖刷掉填料表面微生物,微生物與底物的接觸反應時間減少,不利于有機物的降解(蔣軼鋒等,2010; Liu et al., 2010).但在一定的容積負荷范圍內,濾速的提高不但不會降低BAF的去除能力,而且還可提高硝化效率(王舜和和郭淑琴,2008; Pujol,2010).主要原因是高濾速一方面可以提高內部的傳質效率,另一方面還可以加快生物膜的更新,促進生物活性.就本工藝而言,20 m3 · m-3 · d-1的水力負荷為較佳的負荷,過高的濾速將增加水流速度和水力剪切力,易洗脫生物膜及破壞膜內缺氧環境,縮短污水在系統中的停留時間,限制有機物的降解.

3.2.3 不同回流比對工藝運行效果的影響

探討了回流比為125%、100%、75%條件對COD、TN的去除效果(圖未給出),結果表明各回流比條件下,TN的去除無顯著差異,去除率分別為48%、49%、50%.氨氮在回流比125%下有高且穩定的去除率,平均去除率為91%,平均出水濃度為1.19 mg · L-1,而回流比100%、75%下氨氮去除不穩定,在60%~99%間波動,平均去除率分別為75%、80%.COD在125%回流比下去除率為81%,高于其它回流比.

回流比75%下,大部分氨氮被去除并在好氧區經硝化作用轉化為硝酸鹽,好氧區末端硝酸鹽平均濃度為7.70 mg · L-1.好氧區末端的硝酸鹽回流至缺氧區,在缺氧區利用進水碳源,以硝酸根為電子受體發生反硝化作用,但反硝化不徹底,缺氧池仍剩余1.92 mg · L-1的硝酸鹽.回流比升高到100%,氨氮去除率為75%,好氧區末端硝酸鹽升高至9.40 mg · L-1,氨氮濃度僅為0.34 mg · L-1,氨氮基本上分部轉為硝酸鹽.然而,此時反硝化作用并沒有明顯提高,導致缺氧區硝酸鹽升高(2.13 mg · L-1).到回流比調整為125%時,氨氮平均去除率90%以上,出水濃度為1.19 mg · L-1,說明該回流比下,硝化細菌活性好,但反硝化作用卻不理想,缺氧區剩余硝酸鹽濃度平均為3.30 mg · L-1.由此可知,硝酸鹽不是反硝化的限制因子,監測結果顯示,該時段進水COD只有87.00 mg · L-1,碳源不足是反硝化進行不徹底的主要原因.另外,回流越大,會把好氧末端DO帶到缺氧段,影響反硝化作用,使缺氧段不能把回流的硝酸鹽全部反硝化,最終導致TN平均去除率低于50%.一般而言,回流比越大,從好氧區回流至缺氧區的硝酸鹽就越多,回流液和進水硝酸鹽就被缺氧區反硝化細菌反硝化而去除,從而去除總氮.就本工藝而言,回流比過高并不有利于脫氮,主要原因是會導致缺氧區反硝化作用不徹底,還有一部分硝酸鹽沒有去除,TN去除受到制約.但較大的回流比卻能提高COD的去除,回流比從75%升高到125%,COD去除率從74%升高到81%,這是由于回流比提高一方面可以更新生物膜,維持系統內微生物較高活性,另一方面,更多的硝酸鹽回流到缺氧區,反硝化菌就需要更多碳源來進行反硝化作用,這就強化了有機物在缺氧段的降解.

3.3 有機物去除規律

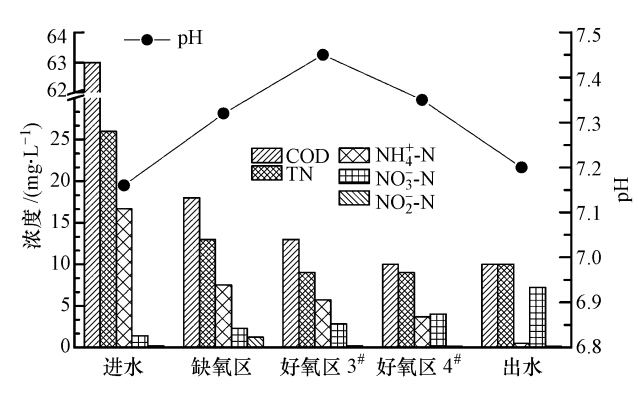

設置反應器曝氣量為3.0 L · min-1,水力負荷為10 m3 · m-3 · d-1,回流比為125%,運行反應器至穩定.采集裝置中不同區段水樣,檢測水質指標,結果如圖 3所示.根據該圖發現,COD、TN、硝酸鹽去除主要發生在缺氧區.進水和回流液在池底混合后流入到缺氧區,其中COD由混合后的36.50 mg · L-1下降到18.00 mg · L-1,去除率達50%,TN由混合后的22.00 mg · L-1下降到13.00 mg · L-1,去除率為41%,硝酸鹽由混合液的4.30 mg · L-1下降到2.30 mg · L-1.這是因為缺氧區中的反硝化細菌利用進水中的碳源來反硝化回流液和進水中的硝酸鹽,生成N2或N2O,從而去除氮,降解有機物,同時生成了堿度,pH值升高.但反硝化過程不徹底,還有部分硝酸鹽未去除,剩余2.30 mg · L-1,亞硝酸鹽積累為1.25 mg · L-1.此外,聚磷菌利用進水中的可揮發性脂肪酸來合成儲能物質,同時水解胞內聚磷產生正磷酸鹽,表現為釋磷.試驗過程中檢測到TP在缺氧區升高0.75 mg · L-1,這也證實了在缺氧區伴隨磷的釋放.

氨氮在缺氧區也有去除,由混合后的7.50 mg · L-1 下降到4.50 mg · L-1,去除率為40%.分析認為,在缺氧區存在厭氧氨氧化細菌氧化氨氮,DGGE指紋圖譜分析證實了缺氧段存在氨氧化細菌.進入好氧區后,氨氮進一步去除,由4.50 mg · L-1降到0.50 mg · L-1,去除率達88.8%,且氨氮去除主要集中在4#至曝氣管這一區域,這是因為越接近曝氣管,溶解氧越充足,填料表面布滿了大量硝化螺菌(Nitrospira spp.),豐度可達8%,它能氧化氨氮為亞硝酸鹽和硝酸鹽,從而去除氨氮.

試驗過程中,硝酸鹽濃度沿著池體由上而下增大,3#是2.80 mg · L-1,4#升高到5.00 mg · L-1,至出水時達到7.20 mg · L-1,硝酸鹽的升高源于氨氮的硝化,這說明硝化過程主要發生在靠近曝氣管區域.TN進入好氧池,在池頂部至3#區域有下降,主要是因為離曝氣管越遠,氣泡在上升過程中越容易受到填料的阻擋,氣體傳質受到影響,氣體很難穿過生物膜進入膜內,容易在膜內形成缺氧環境,構成了同步硝化反硝化環境.此外,監測結果發現整個好氧段中氨氮轉化量要比硝酸鹽和亞硝酸鹽生成量大(圖 3),Wang等認為這部分氮損失一方面可能微生物用于自身代謝,另一方面有可能是發生了同步硝化反硝化.pH監測結果發現,該區域并沒有因為發生硝化作用消耗堿度而使得pH值下降,pH值不但沒有降低反而有所升高,由7.32升高到7.45,產生了堿度,綜合證實好氧區域發生了同步硝化反硝化作用.但同步硝化反硝化效率比較低,這主要是受碳源限制,COD經過缺氧區后下降到18.00 mg · L-1,碳源嚴重不足,微生物只能靠內源呼吸進行反硝化作用,但內源呼吸率低,這就決定了同步硝化反硝化效率低.在4#至曝氣管區域還檢測到TN的升高,這可能是由于池底死亡的微生物不能及時排出系統,微生物發生解體而釋放出N,導致局部TN值高.COD沿著池體由上而下得到降解,表現為缺氧區>3#>4#>出水,最后出水COD為10.00 mg · L-1,COD在好氧區去除率為44.4%,一方面同步硝化反硝化過程消耗了部分COD,另一方面是好氧區中的異養菌利用池中DO氧化有機物,降解了COD.此外,系統對濁度有很好的去除能力,平均去除率為91%,出水濁度在2.0 NTU以下,其中缺氧區去除大部分濁度,貢獻了84%.濁度去除主要是通過填料物理截留作用和生物膜的生物絮凝、吸附和降解作用,最后經過反沖洗過程排出系統外.

圖 3 BAF不同區段污染物去除特征及pH變化

3.4 磷的去除

對反應器TP去除效果進行檢測,發現裝置對磷的平均去除率只有14.3%,出水TP濃度均在0.50 mg · L-1以上,這與凌霄等(2006)研究結果相似.主要是因為系統不能及時將好氧吸收的磷排出,只能依靠反沖洗將磷排出系統.BAF工藝對磷的去除主要有兩個途徑,一是物理過濾,即填料對顆粒態磷酸鹽截留吸附,除磷效果最高可達35%(Clark et al., 1997),二是微生物生長代謝消耗磷酸鹽、生物絮凝吸附最后經過反沖洗排出系統,研究表明反沖洗能去除50%以上的磷(Westermman et al., 2000).由于工藝限制,BAF除磷效果較差,完全用生物除磷很難達到排放標準,同時脫氮除磷會使系統變得更為復雜,需要結合化學藥劑來強化除磷(Clark et al., 1997; Rogalla et al., 1990).Clark等(1997)研究表明,曝氣生物濾池中采用化學除磷要比工藝本身生物除磷效率要高,而且要比其它污水處理工藝在化學強化與生物協同除磷方面更具優勢.

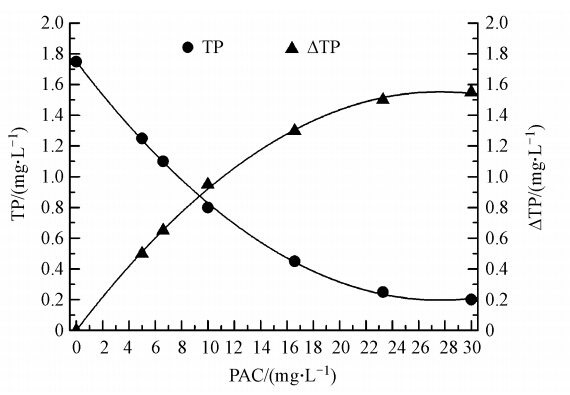

為使出水達到水質排放的要求,向反應器出水中投加一定量聚合氯化鋁(PAC),其有效含量為30%(以氧化鋁表示),用攪拌機快速混合1 min,慢慢攪拌15 min,沉淀30 min,取上清液測TP含量,結果如圖 4所示.

圖 4 PAC投加量與TP去除量的關系

未投加PAC上清液TP為1.75 mg · L-1,投加5.00 mg · L-1PAC后TP下降至1.25 mg · L-1,隨著投加量的加大,TP去除量快速上升,當投加量加到16.60 mg · L-1時,總磷下降至0.45 mg · L-1,滿足排放標準要求,再提高投加量,TP去除緩慢.如圖 4所示,投加量從16.60 mg · L-1提高到23.30 mg · L-1TP下降了0.20 mg · L-1,而投加量從23.30 mg · L-1提高到30.00 mg · L-1時,TP只下降了0.05 mg · L-1.所以在用PAC進行化學除磷時要確定最少投加量,就本試驗而言,投加16.60 mg · L-1的PAC就能去除1.30 mg · L-1 TP,使出水TP < 0.50 mg · L-1,達到城鎮污水一級A排放標準.

3.5 微生物學群落組成與結構分析

異養菌計數結果顯示,BAF好氧段(BAF-O)中異養菌總數為(1.39±0.04)×106 CFU · mL-1,BAF缺氧段(BAF-A)中異養菌總數為(8.30±1.39)×105 CFU · mL-1,二者在量級上無顯著差異.異養菌利用區域中的溶解氧,能夠有效去除有機物,降解COD,從而保證COD在缺氧段和好氧段均被有效去除(圖 3)墊定了微生物基礎.BAF缺氧段存在大量異養菌,一方面說明缺氧段仍有溶解氧存在,異養菌在降解COD時可降低溶解氧濃度,維持缺氧段中氧平衡;另一方面,異養菌降解COD,減少反硝化作用的碳源供應,使異養反硝化過程受影響,這也從微生物角度解釋了缺氧段反硝化過程進行不徹底的原因.

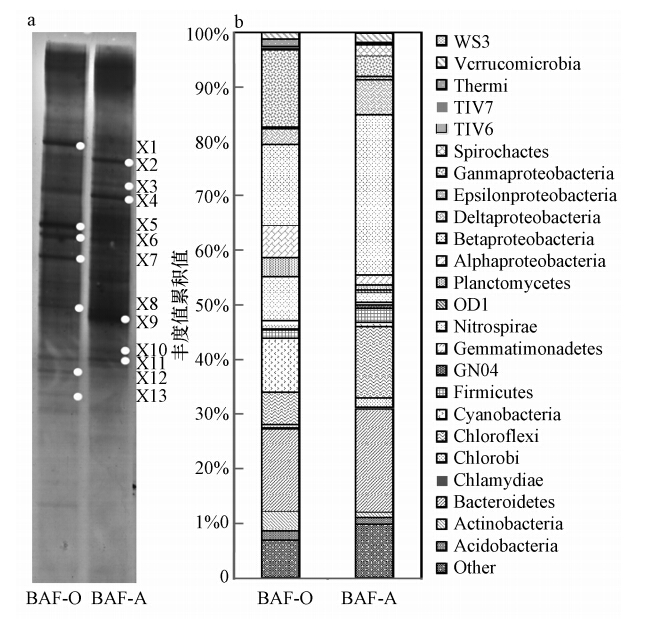

比較兩段微生物群落結構(圖 5a,表 2),發現二者微生物種類無顯著差異,但相對數量差異明顯,這主要是兩段間是連通的,但微生物生存環境持續改變所致.條帶X1、X5、X6、X7、X8、X12、X13所代表的微生物是好氧段中的優勢種群,而條帶X2、X9、X10則是缺氧段的優勢種群,主要為β變形菌綱(Betaproteobacteria)細菌.條帶X2為缺氧條件下的優勢菌群,測序發現其與脫氯單胞菌(Dechloromonas sp. DQ413167)的相似性達99%.研究表明,脫氯單胞菌為兼性厭氧革蘭氏陰性細菌,ClO3-、NO3-均可作為電子受體,能夠高效還原氯酸鹽和硝酸鹽,是重要的反硝化聚磷菌.X9和X10均為β變形菌綱中細菌,這些微生物的大量富集,可能與反應器的反硝化過程具有重要因果關系.

圖 5 BAF不同區段中細菌群落結構(a)與組成(b)分析(BAF-O,BAF好氧段;BAF-A,BAF缺氧段; X1~X13,切取測序的條帶)

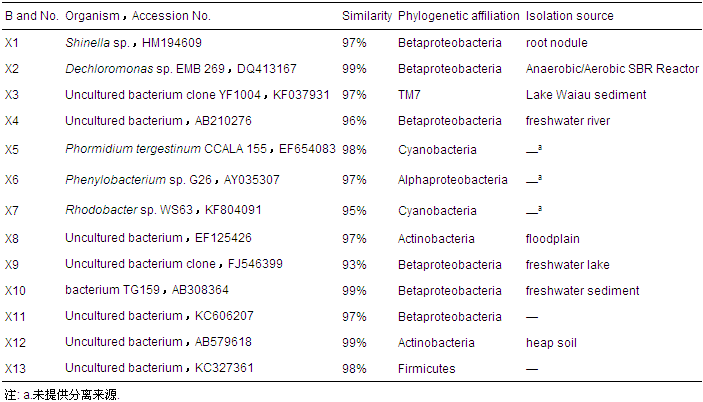

表2 DGGE圖譜中優勢條帶序列相似性檢索結果

對BAF好氧段、缺氧段生物膜微生物群落組成和豐度分析發現,兩者在群落豐度上存在顯著差異(圖 5B).其中藍細菌門(Cyanobacteria,BAF-O中9.90%,BAF-A中0.90%)、硝化螺菌門(Nitrospirae,8.00%,1.70%)、浮霉菌門(Planctomycete,3.50%,0.90%)、α變形菌綱(Alphaproteobacteria,5.80%,1.80%)、γ變形菌綱(Gammaproteobacteria,14.30%,3.70%)在好氧段生物膜上占有明顯優勢;而與之相比,擬桿菌門(Bacteroidetes,15.10%,19.10%)、綠彎菌門(Chloroflexi,6.00%,13.10%)、β變形菌綱(Betaproteobacteria,14.80%,29.40%)、δ變形菌綱(Deltaproteobacteria,2.90%,6.40%)是缺氧段中的優勢類群.

微生物分布與生境是密切相關的,反應器兩段的功能效率是該段中重要功能微生物共同作用的結果.硝化螺旋菌門(Nitrospirae)細菌序列在好氧段中的含量高達8.00%,而在缺氧段中僅為1.70%,好氧段中這些細菌序列均為硝化螺菌屬(Nitrospira).硝化螺菌屬是重要的硝化細菌類群,在廢水處理過程中廣泛存在,它可在好氧狀態下以丙酮酸為碳源完成硝化過程,或通過固定CO2自養生長.硝化細菌的這種分布特征,決定了該反應器好氧段較好的硝化效率.β變形菌綱在缺氧段中含量豐富,占群落總量的29.40%,其中紅環菌科(Rhodocyclaceae)序列占群落的16.9%,而其下的脫氯單胞菌屬(Dechloromonas)序列即占到整個群落的1.5%,脫氯單胞菌屬中某些菌種能夠高效還原氯酸鹽和硝酸鹽,是重要的反硝化聚磷菌,這一結果與DGGE圖譜相一致.調查還發現,β變形菌綱中動膠菌屬(Zoogloea)序列在好氧、缺氧段中所占比例均較高,分別占全部序列的0.5%、0.7%,它們是活性污泥形成的主要菌屬,同時在生物膜形成與維持中也具有重要作用.

通過對兩段中微生物群落的分析,發現好氧段中與硝化過程中密切相關的微生物類群豐富,而在缺氧段,與反硝化相關的微生物較多,微生物種群的分布存在明顯的區域性特征.這種分布方式決定了該反應器較高的脫氮效率,是反應器高效運行的基礎.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

4 結論

1)通過對本研究設計的分格復合填料曝氣生物濾池的調試,確定最佳曝氣量為3.0 L · min-1,最佳水力負荷為20 m3 · m-3 · d-1,最佳回流比為125%,在此條件下,對COD、TN、氨氮、濁度的平均去除率分別為81%、48%、91%、91%.結合化學方式進行除磷,可去除86%總磷,達到城鎮污水一級A排放標準.

2)好氧段中與硝化過程中密切相關的微生物類群豐富,如硝化螺菌屬;而在缺氧段,與反硝化相關的微生物較多,如脫氯單胞菌屬.這種分布方式決定了該反應器較高的脫氮效率,是反應器高效運行的基礎.