1 引言

工業革命之后,工業化伴隨著城市化,人類活動引發了一系列的環境污染和生態破壞問題,影響人類生活質量,制約社會和經濟的可持續發展.核電站的建設尤其是1979年美國三里島核事故以及各種環境事故的發生引起世人對事故風險的注意.隨著環境事故或污染導致的地方性流行病的不斷出現,環境污染對人體健康的潛在風險逐漸被關注.飲用水和其他水體的微生物污染,使得人們意識到微生物帶來的環境風險,定量微生物風險評價(QMRA)發展起來.環境風險評價和環境風險管理,是環境保護從被動治理到有效預防與管理的必然選擇.從1970年代以來,風險評價經歷評價對象、風險源、風險受體、評價范圍、評價方法等領域的不斷發展.由最初的定性描述風險,到定量分析;從事故風險評價的無具體風險受體,到研究人體健康風險和生態風險;從小范圍風險分析到大區域流域的風險分析.事故風險評價,化學污染的健康風險評價,以及生態風險評價的發展和應用都有較好的總結.本文旨在總結風險評價的發展歷程,重點分析定量微生物風險評價的方法框架以及應用.

2 風險評價的發展歷史

風險指“遭受損失、損傷的可能性”,或者說發生不良后果的可能性.數學的描述風險是指在有害事件的概率與危害影響程度的乘積.環境風險是指人類活動可能引起的,通過環境介質傳播的,對人類或環境的不良影響的可能性及其后果.環境風險按照風險源可分為事故風險,化學污染風險微生物污染風險,和綜合風險;按照風險受體,可分為健康風險和生態風險;按照風險源性質,可分為突發性風險和非突發性風險.環境風險評價是對人類活動或者自然災害可能產生的不良影響進行定性描述和定量分析,并提出減小環境風險的方案與對策.依據風險評價風險源和風險受體的不同,風險評價通常可分為事故風險評價、健康風險評價以及生態風險評價.

事故風險評價方面,美國核管會于1975年發布了著名的WASH1400報告《核電廠概率風險評價實施指南》,系統的建立了事故風險評價的方法.事故風險評價以意外事故為風險源,沒有明確的風險受體,更加沒有風險表征.劉桂友等系統地總結了事故風險評價的研究及應用.建設項目的事故風險評價一直是環境風險評價和環境評價的重點.

健康風險評價研究在1980年代進入高峰期.其中,美國國家科學院(NAS)于1983年發布的紅皮書《聯邦政府的風險評價:管理程序》首次提出了完整的健康風險評價程序,成為風險評價的指導性文件.書中建立的健康風險評價四步法標志著健康評價體系的基本形成,將健康風險評價的系統研究推向了高潮.最初,健康風險評價主要風險源是化學污染,風險受體是人體健康,通常狹義的健康風險評價僅指以化學品為風險源的健康風險評價.化學污染的健康風險評價發展以及應用已有文獻進行總結.

生態風險評價則是以美國環保署(United States Environmental Protection Agency,USEPA)于1990年代發布的一系列報告為標志.1992年USEPA發布《生態風險評估框架》;1998年,美國環保署發布《生態風險評價指南》;風險評價的受體從人體擴展到生態系統的綜合風險.此后,人們逐漸認識到人為的將健康風險和生態風險分隔開進行評價的局限性,開始探討并提出健康和生態綜合風險評價方案.WHO已于2001年制定了健康和生態風險綜合評價技術指南,生態風險評價面臨又一次的革新.文獻中生態風險評價的研究以及應用情況也有所總結.

以水為媒介有微生物病原體導致的傳染性疾病在人類歷史上不斷發生,食品、空氣和其他環境媒介中病原微生物引起的污染疾病也時有爆發.從事故的風險評價到化學污染的健康風險評價,再到以生態為尺度進行風險評價的過程中,微生物污染對人體健康的影響也引起世人關注.在考慮微生物產生的健康影響獨特性基礎上,風險評價的風險源從化學品擴展到微生物病原體,形成了健康風險評價領域一個新的分支——微生物風險評價(Microbial Risk Assessment,MRA).MRA是利用科學方法,對因食品、水媒介、氣溶膠中某些微生物因素的暴露對人體健康產生的不良后果進行識別、確認、定性和(或)定量,并最終做出風險特征描述的過程.起初,人們用指示微生物和流行病學調查的方法來研究微生物污染的危害.以流行病學為基礎的風險評價是通過核實診斷病原體感染病例,通過調查傳染途徑,分析可能的風險源,進而評價已發生微生物病原體污染對人體健康可能發生的風險.流行病學研究法為已發生的疫情控制和預防再次發生疫情提供了科學依據,但是它是基于已發生疫情的研究,通常只能評價較高的暴露劑量所產生的健康風險,對于潛在污染或者較低暴露劑量微生物污染的健康風險卻無法分析評價.隨著技術進步,大量病毒、細菌和浮游生物等病原體不斷被識別,數學統計模型和計算機科學技術長足進步,定量分析病原微生物污染的風險成為可能,催生了定量微生物風險評估(Quantitative Microbial Risk Assessment,QMRA).

QMRA是以微生物污染為風險源,人體健康為風險受體,根據危害毒理學特性或感染性和中毒性作用特征以及其他資料,確定微生物的攝入量及其對人體產生不良作用概率之間關系的數學描述.Haas于1983年首次嘗試將化學劑量反應模型用于描述攝入病原體引發的感染風險,建立了劑量反應數學模型最早對飲用水微生物的危險度進行了定量研究.美國環保署也于1989年開始運用數學模型定量分析飲用水中的微生物風險.Rose等研究了指數模型描述Giardia感染的風險.1999年,Haas出版專著《定量微生物風險評價》,系統描述QMRA的全過程.這些數學模型的建立,奠定了QMRA的基礎.

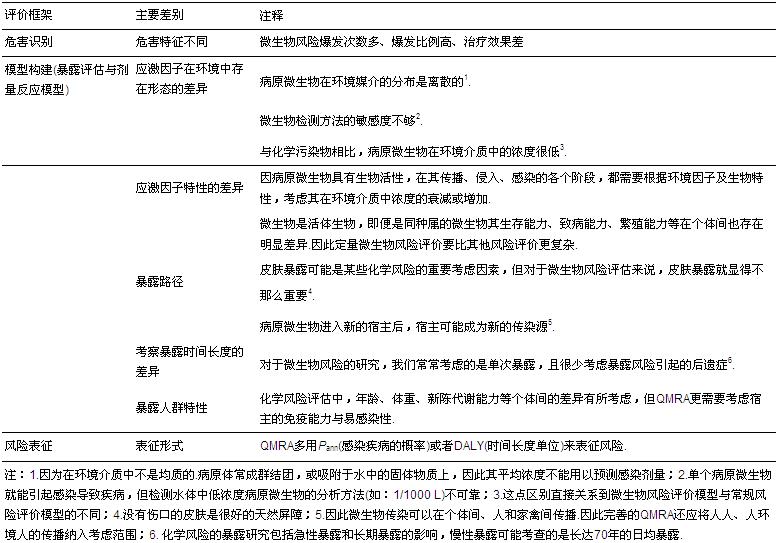

世界范圍內,QMRA已廣泛應用于水資源,水環境和食品安全領域的風險評價.在國內,因食源性致病菌引起的食品安全風險問題情況嚴峻,有效促進了我國食品微生物定量風險評估的發展.2011年,國家食品安全風險評估中心成立,極大加快了國內食品領域QMRA研究與應用步伐.董慶利,李壽崧等;已對國內食品領域致病菌的QMRA研究與應用現狀做了梳理綜述.與之相較,國內水媒傳播病原微生物風險評估工作相對滯后.然而水體病原微生物對人類健康的威脅雖然巨大,國內水體病原微生物相關研究表明,無論是地表水環境還是飲用水資源,均受到了一定程度的微生物污染.其定量風險評價的工作卻一直沒有得到應有的重視.鑒于水中病原微生物的風險評價不同于其他物理、化學應激因子(如表 1所示).而且因傳播介質不同,水源與食品源的風險評價存在諸多差異.本文主要關注水環境中的病原微生物,對其QMRA的研究與應用進展進行綜述.

表1 QMRA與其它健康風險評價的差異

3 QMRA主要內容及研究進展

風險評價考察的危害物數量龐大,人們根據危害物的不同特征,開發了很多有針對性的評價技術.其中NAS建立的四步法模型(包括危害識別,暴露計量分析,劑量反應關系,和風險表征四個步驟)排除了任何會使風險變得復雜的社會方面因素,應用非常簡單,而被世界各國或者國際組織廣泛采納——歐盟對于新和現有化合物的立法即基于此,QMRA框架也是以此為基礎開發完善.以下將以NAS的四步法為主線,闡述水環境中定量微生物風險評估技術的主要內容與研究進展.

3.1 危害鑒定

QMRA中,危害鑒定主要是對微生物病原體進行識別以及對各種病原體引起不良健康效應的潛力進行定性評價的過程,內容包括判斷病原微生物的危害類型、對人體健康損害機制的研究.危害鑒別工作主要集中在3個領域的研究:①在醫學領域,將感染導致的各種疾病分門別類;②在流行病學領域,關注疾病在人群中傳播方式與傳播路徑;③在臨床微生物學領域,探明病原微生物的基本特征、遺傳特性及進化過程、宿主與微生物間的交互作用、免疫反應等.

當前,已被識別出的水中病原體劑超過140種.但因微生物種類多,繁殖變異快,仍有很多病原體尚未被識別.Haas等統計了美國1971—2008年間爆發的747 起水媒介傳播性疾病(致病總人次高達576853),有45%的案例尚不明確致病源.在已被識別出的致病微生物中,大部分病原微生物為腸源性,它們由糞便進入水體環境,經口由消化道感染人體,最終引起腸道疾病的發生.也有部分非腸源性的病原體,如軍團桿菌、分枝桿菌等,可通過呼吸道、消化道或皮膚損傷侵入易感機體.由于檢測技術以及成本等諸多因素的影響,識別出水環境中所有病原微生物是不可能的.因此,與化學風險評估中擬定優先控制污染物的原則相似,QMRA也需要針對評價水體的特點,篩選優先目標微生物.從這種意義來說,危害鑒定環節另一步需要做的工作就是利用污染源病原微生物監測數據(致病菌的濃度水平)、流行病調查數據(致病菌的毒性強弱)、風險受體調查數據(如老人、小孩、孕婦、免疫缺陷病患者等免疫力較差),初步判斷不同病原微生物的風險大小,從眾多病原微生物中甄別篩選目標微生物.美國環保署通過豐富的文獻資料對病原微生物導致疾病的病理學和病原學進行調查,并總結整理出水媒介中常見的病原微生物及其特征,內容豐富詳實.病原微生物在水中存活時間直接影響它引發疾病的風險,存活時間越長,其引發疾病的風險越大.不同的病原微生物具有不同的致病劑量,其相對感染劑量的高低也影響著對水體病原微生物致病風險的判斷.陳亞楠、曹蓉、趙仲麟等通過總結文獻資料,整理出水媒介中常見病原微生物的相對感染計量及其在水中存活的時間.這些研究工作為危害鑒定工作提供了有力參考.

從臨床微生物學的角度看來,病原微生物體對人體健康可能產生的影響包括:無反應癥狀、感染、疾病、直至死亡.不同微生物具有不同的致病效力,而不同人群對于同種致病微生物的敏感性亦不相同,在定量微生物風險評價中,老人、小孩、孕婦、免疫缺陷病患者等免疫水平相對較低的群體應給予更多的關注.因此,危害鑒定應根據病原微生物與暴露人群的特征,對可能導致健康風險做定性判斷.

危害鑒定這一步驟不是當前QMRA的研究熱點.對于病原體的風險定性判斷,多基于現有流行病學、臨床醫學研究成果.對目標病原體的甄別,主要聚焦于容易爆發流行、影響范圍廣、已有很多研究基礎的代表物種.通過對已發表文獻的調研分析,賈第鞭毛蟲、隱孢子蟲、E.coli O157:H7、沙門氏菌和彎曲桿菌引起的疾病具有爆發次數多、爆發比例高、治療效果差等特點,在研究中被評價研究的頻次最高.

3.2 暴露評價

暴露評價是研究人體與風險媒介接觸的行為方式和特征,從而確定暴露人群對介質(水、食品等)的攝入量,再根據病原體在環境介質中濃度和分布確定暴露人群的暴露劑量.暴露評價包括暴露途徑、暴露情景和暴露量估算.暴露途徑是指病原微生物進入人體的途徑,皮膚暴露可能是某些化學風險的重要考慮因素,但對于微生物風險評估來說,最主要的暴露途徑是口腔攝入和鼻腔吸入.暴露量估算是指進入人體并且參與新陳代謝反應或生命活動的物質的量.暴露評估需要結合具體事件和人群暴露的具體情況,調查研究暴露人群的特征、暴露環境介質中的有害因子的強度、暴露時間和頻率,估算或預測有害物質的暴露過程和暴露量,是QMRA這種最復雜及不確定因素最多的環節,也是目前數據缺失最多的環節.它具體包括:檢測環境介質中存在的微生物數目、測算其在特點暴露情景下傳播到人體的數量.人群暴露評價是QMRA中不確定因素比較集中的一個領域,因此是健康風險評價的關鍵步驟.期望暴露劑量![]() 可由公式

可由公式 ![]() 表示.

表示.

以水環境中病原體的暴露劑量為例,μ表示所研究水環境中病原微生物濃度,m表示暴露人群一次暴露所消耗的水量.根據此公式所顯示的關系,要研究病原體的暴露劑量,在構建完整的暴露途徑之外,有兩個關鍵因素:①病原體在水環境中的濃度,確定μ;②特定人群或個體與風險水環境接觸的行為方式和特征,確定m.以下就這2方面的研究進程展開討論.

3.2.1 水中病原體濃度

從檢測對象來看,水體中傳染性病原微生物濃度的判斷方法主要有3種.

(1)水中病原微生物種類多、數量少、分離量化困難,而指示微生物通常在水環境中含量高于病原微生物,且檢測方法成熟.因此可通過檢測糞便指示微生物(Fecal Indicator Bacteria,FIB)的濃度,結合指示微生物與病原微生物的濃度比例關系,得出水環境中病原微生物的濃度.國內學者仇付國即根據污水中糞大腸菌的檢測結果及其濃度分布函數,借鑒病毒與糞大腸菌1 ∶ 105的研究成果,做了污水回用的微生物風險評估.這種方法雖然安全性高、且檢測方法成熟便捷,但是越來越多的證據表明,指示微生物與病原微生物相關性不強,不同微生物在環境中耐受力不同,當前幾乎沒有任何一種指示微生物能真實反映出特定病病原微生物濃度或其變化水平.因此,出于對評價結果準確性的考量,這種方法正逐漸被后兩種方法所替代.

(2)在待測水體中病原微生物濃度太低(如1個/1000 L,并不意味沒有健康風險),檢測手段靈敏度難以達到或準確度大大下降的情況下,可采集待測水體上游的高濃度水體的病原微生物數據,然后通過預測可能引起病原體濃度改變的傳輸過程(transformation process)和傳輸比率(transformation ratio),建立傳輸過程模型(transformation process model),根據病原體濃度的時空變化情況推算出評價水體中的病原微生物濃度.考慮到病原微生物在水環境中的濃度普遍較低,且在低濃度下現有檢測手段的敏感度與準確度有限,所以這種方法在現有QMRA研究中應用廣泛,尤其是針對飲用水、地下水等較清潔水體的定量微生物風險的評價.如An Wei、Xiao Shumin、Cummins等即是通過檢測飲用水水源地中病原微生物濃度,再根據不同給水廠處理工藝環節對病原微生物的滅活率與設備運行穩定性等參數,構建模型推算出飲用水(tap water)中病原微生物的濃度.

(3)直接檢測水環境中病原微生物濃度.相較于前兩種方法,直接檢測水環境中病原微生物濃度的方法要求更高的實驗防護措施和有效的對水樣中病原微生物濃縮富集手段,實驗強度大.但其優勢在于有效減小了間接測算方法中的不確定性,在地表水體微生物風險評價中多有應用.

從檢測手段來看,水中病原微生物濃度的檢測主要應用傳統方法、免疫學方法和分子生物學方法.傳統方法可直接鑒別出具有生物活性的微生物,計數精確,但比較費時費力,特別是檢測多種微生物時更是如此.近年來免疫分析法和分子生物學微生物檢測技術發展微生物檢測深入到分子水平、基因水平,在水環境微生物檢測中得到廣泛應用.其中,免疫分析法具有快速可批量檢測的優點,多適用于病毒濃度較高時檢測,而環境水體中病原體濃度低,此法的應用受到一定限制.PCR技術因具有特異性好、靈敏度高,不受環境水體其他病原體干擾的優勢,已廣泛應用于國內外地表水體、娛樂與生活用水、飲用水、城市污水中病原微生物的檢測.目前PCR方法也存在不能將水環境中易感性與非易感性的病原體區分、容易得到假陽性結果的缺陷.為克服上述缺陷,已出現將分子生物學方法與免疫學檢測方法結合開發出新的水環境病原微生物檢測方法(張小萍等,2011;高姍姍等,2013),如IMSQPCR 、FTAPCR、PCRELISA等方法.

此外,為使QMRA結果更可靠,在獲得了水體中病原微生物濃度后,還要對原始檢測數據進行處理.原始數據的處理包括兩部分,一部分是用回收率修正樣品檢測結果的準確性;另一部分是用概率分布解決采樣隨機性及水質變化的問題.

3.2.2 暴露參數

暴露參數是用來描述人體經呼吸道、消化道和皮膚暴露于環境污染的行為和特征的參數.作為科學評價環境健康風險的基礎數據,暴露參數選用的準確性是決定最終評價結果準確性和科學性的關鍵因素之一.居住條件、活動模式、人體特征參數、社會人口學參數等,是環境暴露和風險評價的主要工具之一.因此,美國、歐盟等地在進行化學風險評價研究的同時,就將暴露參數的研究也作為主要工作來展開.

美國是世界上最早開展暴露參數研究的國家.USEPA在大量研究工作及一些全國性大規模調查所獲數據的基礎上,于1989年出版了第1版暴露參數手冊,并于1997年、2011年進行兩次修訂完善,形成最新的《暴露參數手冊》.考慮到兒童群體的特殊性,USEPA給予更高的重視,專門編寫文件指導科研工作者合理評估兒童暴露劑量,并在2008年發布了《兒童暴露參數手冊》.此外,USEPA還頒布了一系列《暴露參數手冊》的配套手冊.暴露參數的研究成果為美國環境健康科研和管理工作者提供了很好的參考,在推行基于這些風險管理和風險決策的制度中發揮了重要作用.歐盟、日本在參考USEPA暴露參數手冊框架的基礎上,于2007年分別發布了本國人群暴露參數調查結果.除此之外,韓國、澳大利亞等地均已發布了本國人群暴露參數調查結果.

我國暴露參數手冊編制工作起步較晚.歷史上,僅開展過一些小規模零散調查,所獲得的暴露參數數據非常有限.在這種情況下,我國科研機構在環境健康風險評價的過程中多參考國外的暴露參數.然而,由于人種、生活習慣、地理條件等因素的不同,國外暴露參數并不能較好的代表我國居民的暴露特征.研究表明,不合理的參數可能給健康風險評價結果造成較大的誤差,影響環境風險評價管理和風險決策的科學性和有效性.2011年至2012年,環保部委托中國環科院針對我國18歲及以上人群開展了中國人群環境暴露行為模式研究,并在2013年底發布了《中國人群暴露參數手冊》和《中國人群環境暴露行為模式研究報告》,填補了國內暴露參數的空白.該手冊系統反映了我國人群環境暴露行為的特點,其時間活動模式參數對規范我國QMRA工作中暴露參數選用有重要意義.國際國內的這些暴露參數都存在著各種不確定性和不完備性,有待在風險評價領域不斷深入研究.

3.3 劑量反應關系評價

劑量反應關系評價是QMRA的重要部分,沒有準確可用的劑量反應關系是風險表征的主要限制性因素之一.人體對病原體的反應可能有感染、致病、死亡等情況.通常,劑量反映模型著重考慮的是微生物劑量與感染風險(Pinf)之間的關系.根據流行病學和人體試驗資料,可用數學模型來描述病原體劑量與人體感染風險之間的劑量反應關系.但劑量反應關系有以下缺點:①大多數病原體的劑量反應資料很難通過臨床研究和流行病學調查得到,所以該方法很受限制.②病情越嚴重的案例越容易被收錄到醫療衛生統計數據中,對于感染人數的統計可能明顯低估.③基于人類實驗外推得到劑量反應關系的過程,未曾考慮志愿者先前是否暴露于此病原體.④由低濃度向高濃度,由動物數據向人類模型的外推過程,種屬差異顯著,存在很大的不確定性.因此這種方法也有一定的局限性,得到的模型還有很大修正提升的空間.

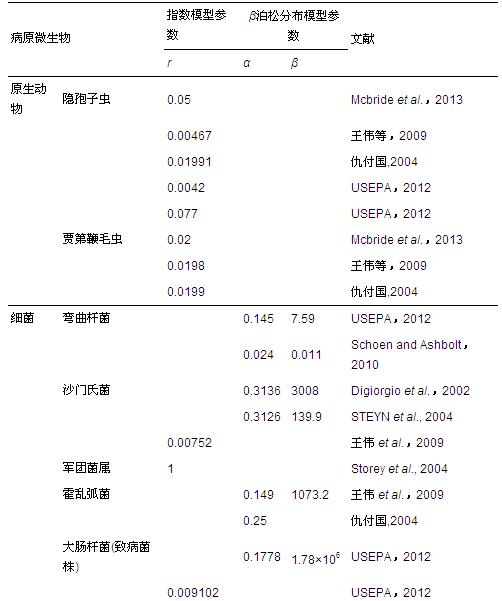

常規實驗室無法富集測定病原體和病毒,只能測指示菌,因此早期的流行病學研究中經常采用指示菌為依據來評價劑量反應.以指示菌為基礎的劑量反應關系也不斷的受到挑戰.當病原體的直接檢測成為可能的時候,劑量反應關系主要有兩種方法:以生物反應機理為基礎的劑量反應模型和經驗模.以病原體生物反應機理為基礎的研究是建立在假設病原體可能感染人類的作用機理之上的.最常用的以生物反應機理為基礎兩種劑量反映關系模型是指數模型和β泊松分布模型.這兩種模型中,都假設了兩個前提條件:①暴露劑量被人體攝入的概率符合poisson分布; ②認可 singlehit的概念,即認為一個病原體就能引起宿主的感染.兩個模型的差別主要在于:指數模型認為病原體的感染劑量是確定的,人群中每個個體具有相同的感染概率;而β泊松分布模型考慮了病原體對不同宿主感染能力的差異性,并假設病原體的感染幾率r的取值符合beta分布.一般來說,β泊松分布模型要比指數模型平緩一些.指數模型簡單方便,但得到的結果較為粗放,原生動物和病毒多選用指數模型.表 2梳理了文獻中報道的常見病原微生物最適劑量反應參數值.

表2 不同微生物的最佳擬合劑量反應模型與參數

由表 2不難發現,同一病原體可能對應不同的劑量反應模型和多個參數值.這是因為同一劑量的響應結果,除取決于微生物的毒力、感染性等因素外,還和宿主免疫性能、環境等因素息息相關.而且,不同的推導劑量反應關系模型參數的臨床試驗之間也存在差異(主要是病原株、實驗志愿者的差異),這些實驗結果本身就存在很大的不確定性.所以,對于劑量反應模型和參數的選擇,應清楚模型和參數值的來龍去脈,結合當地病原株的致病力和感染范圍擇選合適的參數值進行定量計算.經驗模型是不用假設病原體的生物反應機理,而是以化學品風險評價中常用的經驗模型描述病原體的劑量反應關系.在風險評價中比較受關注的有loglogistic、 logprobit和Weibull模型.

3.4 風險表征

風險表征是危害鑒定、暴露評價和劑量反應關系3個步驟的綜合,同時也是連接微生物健康風險評價和微生物風險管理的橋梁.風險表征利用上一步驟的劑量反應模型,結合暴露研究,確定有害結果發生的概率,可接受的風險水平及評價結果的不確定性等,并進行表述,為風險管理者提供詳細而準確的評價結果.因為病原微生物進入新的宿主后,宿主可能成為新的傳染源,所以病原微生物除了“環境人”的傳播途徑外,還可以通過“人人”或“人環境人”等二級傳播方式感染.基于此,又可將定量微生物風險評估分為動態QMRA和靜態QMRA.動態QMRA考慮了人群的動態水平,模型參數涉及所有的傳播路徑.靜態QMRA聚焦于“環境人”的單一暴露途徑,并認為多重暴露或循環暴露的情況是相互獨立的事件,這種評估方式隱含的前提是二級傳播途徑可忽略不計.動態QMRA雖然結果更精確,卻過于復雜,評價成本高、難度大,目前多以靜態QMRA為主.考慮到評價終點與不確定性分析的方法的不同,風險表征有多種形式.

3.4.1 評價終點

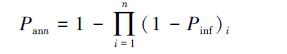

風險評價最常用的形式是Pann,表示個體在1年的時間內的感染風險.假設每次暴露條件下,宿主抵抗感染的能力都不變化,那么以Pann表征年感染風險的計算可表示為:

其中,n為1年內的暴露次數,Pinf表示1次暴露感染病原微生物的概率.這種以感染風險為評價終點的方式受到了學者們的廣泛質疑,因為不是所有的感染都會致病,Pann描述的感染風險Pinf,并不能很好的反映出真實的致病風險Pill.根據感染人群中的致病比例,可得出Pill,然而,致病風險卻不能區分疾病嚴重程度的差異對身體健康的影響.所以說,不同病原體對不同免疫狀況人群的感染可能導致不同的疾病,疾病不同對人體的健康影響也就不同,這些信息在Pann中都難以獲取.

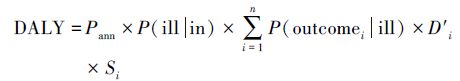

為了在評價結果中反映出感染所導致健康問題的嚴重程度,越來越多的QMRA研究開始采用世界衛生組織(WHO)推薦的疾病負擔計算方法——傷殘調整生命年DALY(Disability Adjusted of Life Years,DALY)作為評價的終點.DALY 是以時間為尺度,由疾病死亡和疾病傷殘而損失的健康生命年的綜合測量,以pppy(per person per year,pppy)為單位.它巧妙地把感染概率及感染后可能引發的不同癥狀考慮在內,而且將感染風險以疾病負擔的途徑表示出來.計算某給定人群的DALY,即是將該人群的損失生命年和傷殘生命年進行綜合計算,再以生命年的年齡相對值(年齡權數)和時間相對值(discounting rate 貼現率)作加權調整.DALY是生命數量和質量以時間為單位的綜合度量.其表達式為:

式中,Pann為annual infection probability年感染風險;P(ill|in)為已感染的個體得病的風險;D′i為第i次生病持續的時間(以年為時間單位);Si為疾病嚴重程度的權重系數(數字越大表示疾病危害越大,0代表身體健康,1代表疾病嚴重導致死亡)

與Pann相比,DALY不僅能識別急性病的風險(如腹瀉),也能識別出更嚴重的疾病風險(如彎曲桿菌引起的吉蘭巴雷綜合征),且便于與其他風險評估類型的結果橫向對比,其評價結果表征的優勢相當突出.然而,DALY的概念較新,近幾十年來,雖然各國學者對傷殘狀態下生存的非健康生命年的測量進行了不少研究,但缺少更多流行病學的數據支撐依然是限制它應用的主要因素之一.

風險表征的最終目的是判斷風險的大小,進而根據風險評價結果決定行動.究竟該以什么樣的風險閾值作為可接受的健康風險水平,結論不宜.國際國內的多數研究將美國環保署在化學風險評估中推薦的癌癥閾值10-4用做QMRA中Pann的閾值.而USEPA設立的化學致癌風險10-4可近似等于10-5DALYs pppy,因此,可將10-5DALYs pppy用作風險閾值.世界衛生組織推薦了更嚴苛的水媒傳播病原微生物風險閾值10-6 DALYspppy,該閾值已被澳大利亞水質管理相關部門采納.總之,無論是用Pann的形式還是用DALY的形式表征風險,目前尚且沒有一個統一執行的風險閾值標準.

3.4.2 不確定性分析

QMRA所用的基本風險表征方法有兩種:①決定性評價,風險是一個固定的數值.②隨機分析,它是對暴露劑量和風險分布進行計算,利用不確定系統分析的方法計算出健康風險,從而得到風險的分布范圍、均值、極值等.

QMRA發展前期,第一種決定性評價被廣泛采用.主要原因是這種點評價結果一目了然,簡單直接,方便風險管理者溝通利用.可是,也正因為點評價提供的信息量太少,反而容易傳達錯誤的信息,讓人誤以為風險是確定的;或者,造成不科學的風險結果推算:誤以為當輸入端采用最大的隨機數時,計算出來的結果會靠近風險最大值.

決定性評價多從風險控制的角度出發,用保守的處理方法不確定性問題,這雖然具有一定的合理性,然而從修復和管理成本的角度來看顯然是不合理的.第二種隨機分析的方法涉及到對QMRA的不確定性進行研究,盡可能的描述評價結果的總的不確定性.總的不確定性既包括對評價參數、模型和特定細節認知的缺乏而造成的不確定性,也包括微生物的時空變化、個體差異所帶來的多變性.不確定性和多變性都可以用概率密度分布函數表達.值得注意的是,不確定性來自對客觀世界認知的知識不全面,不完備,評價過程中的誤差,可以通過研究的深入與方法的優化減少,而多變性引起的誤差來自客觀世界內在的隨機性,只有通過改變研究的系統才有可能減小.

整個評價過程的每一步都存在著一定的不確定性,主要集中在暴露評價和劑量反應模型兩個環節.風險評價中的不確定性主要分為三類:參數不確定性、模型不確定性、評價方案不確定性.參數的不確定性主要來源于對各種指標的測量和表征.參數不確定性包括測量誤差、取樣誤差和系統性誤差.常用的定量分析參數不確定性的方法有:likelihood ratio,bootstrap,Bayesia,以及區間法.不確定性系統分析的方法直接關系到QMRA的最終結果,是QMRA研究工作的熱點和難點.美國國家研究委員會曾指出,不確定性分析是一切風險評估最關鍵的步驟,目前多采用隨機分析的方法解決不確定性問題,對QMRA的風險進行動態表征.其中蒙特卡洛模擬運用概率密度方法傳播參數的不確定性,比較方便地處理了復雜模型中的不確定性問題,在風險表征中應用越來越普遍.因為蒙特卡洛模型在隨機數的產生和聯合分布的確定方面過多的依賴于假定好的分布,所以風險的分布建立在病原體分布已知的前提下,這就需要更多的數據對其分布的形式進行檢驗.只有先形成系列可靠的隨機數,才能成功實行蒙特卡羅模擬計算.很多關于蒙特卡羅模型的研究即是著眼于產生隨機系數方法的優化.如張建龍等(2010)利用Logistic 混沌系統迭代產生隨機數,耦合于蒙特卡羅模型,評價了西安市某污水處理廠的再生水出水的健康風險;而應用廣泛的馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法(MCMC),即是將Markov 過程引入到蒙特卡洛模擬中,實現了抽樣分布隨模擬的進行而改變的動態模擬.基于參數不確定性和模型不確定性,得出的評價方案也具有不確定性.情景分析是一種常用的描述評價方案不確定性的方法.

4 QMRA研究與應用分析

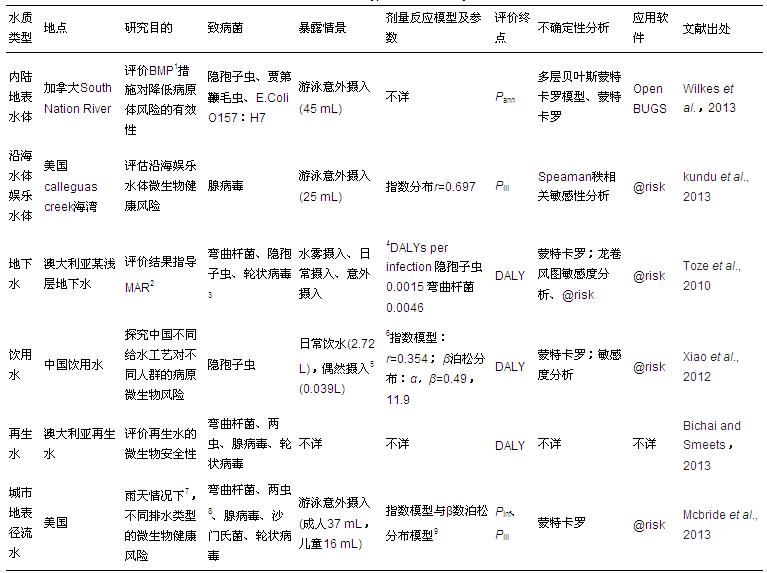

1998—2014年間SCI數據庫收錄的以水媒介定量微生物風險評估為主題的相關研究129篇,年度發文量整體呈現上升趨勢.澳大利亞、美國與荷蘭發文量名列前三,均占總發文量的15%以上.中國僅中科院生態環境研究中心、北京林業大學、中國人民解放軍第三軍醫大學、河南理工大學等少數幾家科研機構有研究成果刊出(.當前該類研究領域主要關注于水環境或水處理技術與人體健康的關系.例如地表水病原體風險預測,飲用水水質風險,海灘病原體風險管理,地下水風險管理,中水回用風險(Hamilton et al. 2005),污水灌溉,如表 3所示.密歇根州立大學建立一個開放的QMRA的維基百科(QMRA Wiki).QMRA Wiki提供了大量實用的QMRA的數據資料,數學模型、案例研究以及風險評價工具,為QMRA的研究與應用提供了有力的指導.

表3 國際QMRA典型案例分析

注:1.BMPbest management practise,臨河區域設置柵欄禁牧措施對河流病原微生物風險的有效性評估;2.MARmanaged aquifer recharge,含水層補給管理;3.考察在私人綠地澆灌的情景下的三種暴露途徑,常規暴露指因接觸植物、草坪等直接攝入的,水霧攝入指澆水時吸入的氣溶膠;4.其他劑量反應模型與相關參數參見;5. 日常飲水2.72 L中生水占比5.65%,偶然攝入包括:刷牙、果蔬餐具等殘留水的攝入;6.對免疫缺陷人群采用指數模型,免疫功能健全人群采用β泊松分布模型;7.雨天居民區排水、工業排水、農業徑流、合流制溢流污水、林地徑流;8:兩蟲指微小隱孢子蟲和藍氏賈第鞭毛蟲;9.指數模型:腺病毒(r=0.4172)、隱孢子蟲(r=0.05)、賈第鞭毛蟲病(r=0.02);泊松分布模型:腸道病毒(α,β=0.401,227.2)、諾瓦克病毒(α,β=0.04,0.055)、輪狀病毒(α,β=0.2531,0.4265)、沙門氏菌(α,β=0.33,139.9).

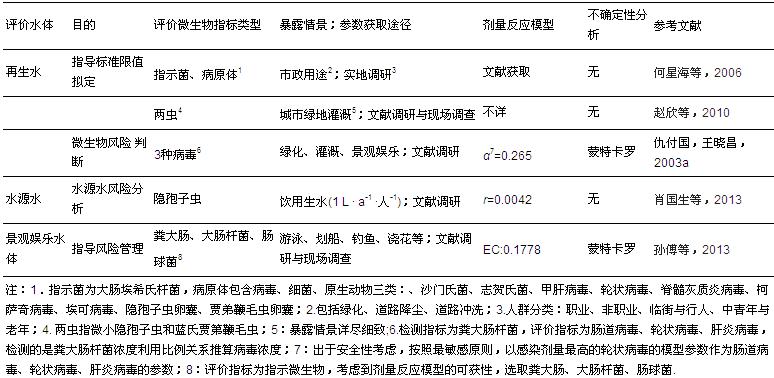

中文核心期刊發表論文的統計結果表明,健康風險評價在環境風險評價領域的占比呈現逐年上升趨勢.當前,國內QMRA的研究對象多側重于再生水利用,對飲用水微生物風險也有涉及,但對江河湖泊等地表水體及地下水的微生物健康風險研究開展較少,而嚴格基于QMRA框架的研究更少.表 4列出了國內水媒傳播病原微生物定量風險評價的典型案例.

表4 國內QMRA典型案例研究

國內QMRA相關研究相對滯后,體現在評價領域單一、評價微生物種類不足、水體病原微生物檢測手段落后、不確定性分析缺失等方面.國內水媒介QMRA研究集中于中水回用與再生水微生物限制標準制定領域,卻鮮有學者對河流、湖泊等地表水體的微生物風險現狀進行評價.微生物指標方面,國內研究多關注兩蟲、指示微生物與少數的致病菌與病毒,指標范圍有待擴大.在檢測層面,國際上大多研究已經基于病原微生物的濃度或劑量數據開展;多數國內學者的研究仍是基于總大腸菌(Total coliform,TC)、糞大腸菌(Fecal coliform,FC)等指示微生物開展.此外,國內相關研究雖然也承認評估過程中存在各種不確定性,但依然用最敏感原則選取參數,以確定性評價呈現結果,這樣的評價結果往往偏高.

QMRA方法不僅可以評價干預措施在降低人群發病風險中的意義,也能根據可接受的風險為水平結果導向指導標準限值的擬定.如果再考慮經濟因素,還可以進行成本效益分析.因此,資源、環境和食品管理部門也開始應用QMRA來為水資源水環境和食品安全管理提供科學依據.美國環保署首次應用QMRA為制定地表水處理規程提供鞭毛蟲和病毒導致的健康風險的科學依據.荷蘭以隱孢子蟲、賈第鞭毛蟲、彎曲桿菌、腸道病毒為風險源測算其對飲用水的健康風險,澳大利亞以輪狀病毒、腺病毒替換腸道病毒作為其再生水風險管理的目標病原微生物.美國農業部、世界衛生組織等也都開始應用QMRA為資源環境保護和食品安全提供決策的科學依據.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

5 結論

QMRA發展過程尤其是在我國的應用中主要面臨以下挑戰:1)風險評價的不確定性.QMRA的每一步都包含大量的不確定性.各種數據和模型也包含不確定性.2)基礎數據不足,尤其是暴露參數數據.3)應用研究偏少.資源環境衛生部門如何應用QMRA來進行風險管理是非常關鍵的一步.而由于QMRA存在大量不確定性和基礎數據缺乏,QMRA在我國環境風險評價和管理中的應用研究偏少.針對我國QMRA研究以及應用,應該加強以下三個領域的研究:①不確定性分析.定量分析QMRA的過程中暴露劑量和劑量反應模型中的不確定性以及可接受風險的不確定性是能為決策者提供進行風險管理所需要的更全面的信息.②基礎數據的積累.病原微生物的種類非常龐大,這些微生物的生理毒性以及人群的暴露參數等基礎數據是QMRA的基礎工作.尤其是人群的暴露參數受社會經濟發展以及文化習俗等各種因素的影響,無法簡單的參考其他國家的暴露參數.③開展QMRA的應用研究.QMRA歸根到底是應用科學,只有應用QMRA來為我國的環境風險管理提供科學依據,QMRA才能有其不斷發展的生命力.