煉油廢水是廢水水量較大的一類工業廢水,具有污染物種類多、成分復雜、毒性大以及危害嚴重的特點。我國目前尚有為數眾多的百萬噸級以下的地方煉油廠在運行,近年來國家與地方環保要求日趨嚴格,而地方煉油廠普遍存在廢水處理工藝落后,改造用地有限,財力不足等實際情況。因此,在原有老舊廢水處理系統基礎上進行升級改造,設計出行之有效的、低成本、路線靈活、適應性強、處理效果穩定的處理工藝以滿足現行污水排放標準成為煉油廢水處理中一項緊迫的技術難題。

1 廢水處理站現狀分析

1.1 廢水處理站概況

本工程位于黑龍江省某地方煉廠廢水處理站,該站始建于20世紀70年代,雖經數次改造,但仍不能滿足排放要求。該廠設計煉油能力為6.0×105 t/a,生產旺季廢水產量為60 m3/h。改造前工藝路線為:隔油+兩級氣浮+生物處理。其中,隔油、兩級氣浮系統運行基本正常。原有生化處理構筑物為近年已罕見的合建式曝氣沉淀池,近年改造中加入了球形填料,但存在填料濾網腐蝕破損、填料流失嚴重、曝氣不均勻、有效反應容積偏小等問題。

1.2 廢水處理站現狀問題分析

本廢水處理站所用的物化+生化的基本工藝路線是煉油廢水處理廣泛采用的路線,也是經實踐檢驗行之有效的路線,但出水水質卻不達標。經現場調研分析,問題包括以下五方面:

(1)生化反應池容積偏小,有效容積僅800 m3,以實際進水水質核算COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),NH3-N容積負荷為0.22 kg/(m3·d),此負荷對于生化性較好的生活污水偏高,對比文獻中幾個類似水質案例其負荷也偏高,對于生化降解性較差的煉油石化廢水更是明顯不合理,這是該站污水 處理長期不達標的主要原因。

(2)煉油廢水水質因原油油品、產品調整等原因存在經常性波動,而活性污泥法工藝本身對煉油廢水的沖擊負荷耐受力不足,一次沖擊往往導致系統數日無法正常運行。

(3)供氧裝置采用穿孔曝氣裝置,陳舊、落后且破損較多,溶解氧傳質效果差,曝氣分布不均,實測溶解氧<1 mg/L。

(4)合建式曝氣沉淀池自身存在缺陷。這種曝氣池的污水在池中短路機會多,實際水力停留時間往往僅為名義停留時間的1/5~1/3,實際屬于短時曝氣。此池型30多年前在國內曾一度流行,但在隨后的實踐過程中逐漸被淘汰、消失。

(5)未能提供硝化反應所需的最佳pH環境,煉油廢水在生化降解過程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反應,污水的pH很快由8.0~8.5下降到5.5~6.0,而硝化菌對pH變化十分敏感,其中亞硝酸菌和硝酸菌分別在pH為7.0~7.8和7.7~8.1時活性最強,pH超出此范圍,亞硝酸菌和硝酸菌活性就大大減少,當pH降到5~5.5時,硝化反應幾乎停止。

2 工藝流程

2.1 設計進出水水質及水量

本工程設計水量60 m3/h。設計進出水水質見表 1。

表 1 設計進出水水質

|

項目 |

pH |

揮發酚 |

硫化物 |

NH3-N |

石油類 |

COD |

|

設計進水最高 |

10 |

76 |

84 |

125 |

680 | |

|

設計進水平均 |

9.5 |

48 |

41 |

75 |

470 | |

|

出水標準 |

6 ~ 9 |

0.5 |

1 |

15 |

10 |

100 |

|

注:進水中石油類物質含量很高,無法準確檢測;出水滿足《污水綜合排放標準》( GB 8978—1996 )的一級標準。 | ||||||

2.2 工藝流程

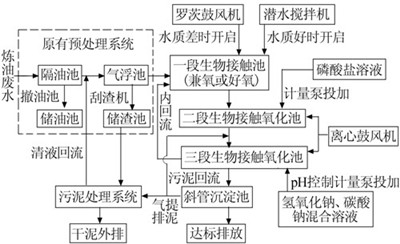

根據進出水水質情況以及廢水處理站現有生物處理構筑物實際情況,本工程工藝設計為雙模式、三段式生物接觸氧化工藝,工藝流程見圖 1。

2.3 工藝說明

首先將煉油廢水進行隔油、氣浮等物化預處理,去除廢水中含有的全部浮油、大部分乳化油及其他固體懸浮物,盡可能減小后續生化處理系統污染物負荷。

經過預物化的廢水進入到三段式生化接觸處理系統。每段生化接觸處理系統中均布置有彈性填料,池底部均設有微孔曝氣系統。煉油廢水水質與每批次入廠原油品質密切相關,因此第一段生物接觸池為缺氧、好氧兩用生物接觸池。當廢水水質較好時(COD≤350 mg/L、NH3-N≤45 mg/L),第一段生物接觸池設為缺氧生物接觸池,與之配套的大功率羅茨鼓風機關閉,而池底的小功率潛水攪拌機啟動,實現低功耗運行,全池溶解氧質量濃度<0.2 mg/L,呈缺氧狀態。此時發生前置反硝化反應。當廢水水質較差時(COD>350 mg/L,NH3-N>45 mg/L),第一段生物接觸池切換為好氧生物接觸氧化池,與之配套的羅茨鼓風機啟動,潛水攪拌機關閉。此時三段生物接觸池雖然均為好氧生物接觸氧化池,但各段發生的主要反應類型不同,反應控制條件不同,優勢菌種不同,主要削減污染物類型也不同。第一段主要去除硫化物等小分子污染物,第二段主要去除揮發酚等有機污染物,并向其中定量投加磷酸鹽,以調整補充微生物必需的營養物質,第三段主要去除氨氮,根據pH控制器反饋的數值,由PLC控制計量泵向其中定量精確投加氫氧化鈉和碳酸鈉的混合溶液,補充硝化反應所需堿度,并調整系統pH在7.5~8.0,使其處于硝化反應的最佳pH范圍。

當廢水水質較好時,第三段處理出水部分回流至第一段生化池(此時為缺氧反應池),由電磁流量計測定流量,閥門調節回流比在50%~100%。第一段生物接觸池完成前置反硝化反應,可降解約25%有機污染物,同時增加水中堿度,有效減小第三段加堿量,節省藥劑費用。當廢水水質較差時,第三段處理出水回流量減小,甚至關閉回流,以保證廢水在系統中呈推流式流態,保證各段的反應推動力和實際停留時間。

三段生化接觸處理系統整體為推流式,而每段內部流體呈內循環完全混合態,實現推流式和完全混合式的組合。這樣既具有推流式反應推動力強,各段優勢專屬菌群固定等優點,又具有完全混合式抗沖擊負荷能力強、出水水質穩定的特點。每段生化池內部設計為內循環式,水流隨曝氣器布置位置呈明顯中心上升、周邊下降的流態,增強了溶解氧、污染物與微生物之間的傳質效果,對填料上生物膜沖刷力較強,有利于生物膜的更新。

本設計能夠形成生物接觸池體內循環完全混合態卻并不像傳統工藝那樣依靠設置中心導流筒或隔墻,而是依靠池型結構與曝氣區域布置。生物接觸池體為圓形,而填料支架整體為圓的內接正方形,曝氣系統位于填料支架的正下方。因此,隨曝氣的進行,在正方形曝氣區域形成明顯的向上流,而曝氣區域外的4個圓缺區域則形成明顯的向下流,從而形成強烈的內循環完全混合狀態。

第三段生物接觸池出水進入斜管沉淀池,由于生物接觸氧化以生物膜工藝為主體,兼有少量活性污泥存在,系統整體污泥產率較低。因此斜管沉淀池底部污泥主要由正常老化脫落的老、舊生物膜組成,少量為活性污泥。沉淀池底部污泥輸送由氣提完成,僅需要從生化池曝氣主管中引出一根支管,即可完全滿足全沉淀池污泥輸送需要,節省了設備投資和運行費用。污泥一部分被輸送至污泥儲池,進行污泥處理,一部分則回流至第三段生化池入水口,以適當補充池內污泥。由于本工藝采用的生物接觸氧化以生物膜工藝為主,具體的污泥外排與污泥回流比例根據生物池每日實測污泥濃度通過閥門做調整,一般情況下,外排和回流各50%。

2.4 生化處理系統主要設計參數

一段生化池:共計2座,單座有效容積353 m3,填料容積265 m3,填充率75%,水力停留時間11.7 h;潛水攪拌機2臺,2.2 kW;羅茨風機2臺,Q=6.85m3/min,P=58.8 kPa,N=22 kW。

二段生化池:共計2座,單座有效容積508 m3,填料容積380 m3,填充率75%,水力停留時間16.9 h。

三段生化池:共計1座,有效容積685 m3,填料容積400 m3,填充率58%,水力停留時間11.4 h。

斜管沉淀池:共計1座,水力負荷1.0 m3/(m2·h),有效沉淀面積60 m2。

加藥系統:碳酸鈉、氫氧化鈉加藥系統1套,含藥槽1個,V=2 m3,攪拌機1臺,190 r/min,0.55 kW;機械隔膜計量泵2臺,Q=240 L/h,P=0.7 MPa,N=0.25 kW,配藥質量分數10%。磷酸鹽加藥系統1套,含藥槽1個,V=2 m3,攪拌機1臺,190 r/min,0.25 kW;電磁計量泵2臺,Q=24 L/h,P=0.5 MPa,N=0.026 kW,配藥質量分數10%。

3 工程實施、調試及運行效果

3.1 工程實施

本工程實施包括土建施工、設備安裝及電氣、自控系統施工。土建施工包括拆除原有曝氣沉淀池內部斜坡(漿砌毛石結構)、新建斜管沉淀池、風機房、加藥間等。設備安裝包括填料支架安裝、填料綁扎、安裝曝氣管線、羅茨風機、加藥系統等。現場施工共計44 d。

3.2 生化系統啟動

由于煉油、石化廢水的特殊性,尤其在無法取得相同水質活性污泥的情況下,其生化系統啟動較困難。取當地市政污水處理廠二沉池回流污泥進行悶曝掛膜,持續7 d。先將預處理后的煉油廢水排入各生化池至約90%容積。接種污泥量按照可使得各生物池活性污泥質量濃度達到約1 g/L進行計算,先后共運泥250 m3,按各池容積比例分別排入各池,相當于投入絕干污泥約2 t。每日取樣1次,測悶曝中的生化池上清液的COD及NH3-N。為提供微生物所需的營養物質,根據每日水樣測定結果,取居民小區化糞池的糞水加入悶曝中的生化池中,先后運糞水125 m3。調試前在各池不同位置預留了可供提起觀察的填料共計12串,每日從池中提起觀察掛膜效果。

起初,掛膜效果并不明顯,僅能觀察到填料纖維之間附著的污水中的各種固體雜質,而彈性填料纖維上仍可見透明本色,取污泥鏡檢也觀察不到有鐘蟲等原生動物。但長時間悶曝后測定水質,主要污染物都取得明顯降解。這說明對于用市政污水廠的污泥培養處理煉油廢水的微生物需要一個較緩慢的過程,在彈性填料上掛膜較慢。連續進水24 d后,彈性填料上的灰褐色生物膜開始快速出現,至28 d后,填料上已經掛膜較多,且顏色逐漸變為棕褐色,每根纖維絲上的生物膜約形成直徑4~6 mm的菌絲體,并可見大量絲狀菌。為鑒別是真正的生物膜還是簡單附著的活性污泥,將預留活動填料串在污水中快速擺動數次,以絲狀菌為主的生物膜未見脫落或減少,說明生物膜已經較好地以彈性填料為載體生長其上。同時,取生物膜鏡檢可以發現有鐘蟲、輪蟲等出現。這些現象標志著生物膜外觀上的穩定和成熟,但出水水質并不達標,主要污染物處理容積負荷也較低,說明菌種還需要進一步的馴化、穩定。至48 d后,生物膜外觀雖然沒有明顯變化,但系統出水水質開始逐漸好轉,出水開始達標,并一直穩定運行。

3.3 缺氧/好氧雙模式運行效果

根據煉油廢水水質波動較大的實際情況,第一段生物池采用缺氧-好氧的雙模式設計。實踐證明,在水質好與差兩種情況下,分別兩種模式下運行出水水質均達到并優于設計出水水質。在入水水質較好時,采用缺氧模式運行,關閉曝氣風機(額定功率22 kW),開啟潛水攪拌機(額定功率8.8 kW),此運行功率降低了13.2 kW,日節電316.8 kW·h。若入水水質許可,持續以該狀態運行,則可節電1.2×105 kW·h /a,節省電費近7萬元/a。同時,第一段生物池此時作為前置反硝化段運行,消耗一部分有機物的同時產生堿度,從而減少了后續單元的加堿量,實際運行中也證明加藥量減少了大約30%。水質較差時,采用好氧模式運行,開啟曝氣風機,關閉潛水攪拌機,第一段好氧接觸氧化池對廢水中較易降解有機物進行降解,有效降低后續單元的污染物負荷,保證最終出水達標。

3.4 調試穩定后運行效果

經過近80 d的調試,該煉油廢水生化處理系統進入了穩定運行狀態,廢水處理效果優于設計排放指標。主要控制污染物指標中,NH3-N、COD、石油類、硫化物、揮發酚平均去除率分別為92.68%、95.52%、92.14%、100%、100%;以上主要污染物相應的出水質量濃度分別為1.4、42、1.9、0、0 mg/L。出水各項指標均優于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。

3.5 國產填料使用效果

以國產普通彈性填料(宜興產,價格僅50元/m3)構建的生物膜接觸氧化系統造價低廉,對于煉油廢水,雖然其初期掛膜速度稍慢,一旦掛膜成功卻十分穩定,人為在水中劇烈抖動仍不易脫落。填料上的掛膜以絲狀菌為主,肉眼可見無數根細纖維狀密集生長的菌絲,耐水力沖刷性極強,且水力沖刷越強烈處菌絲越密集,這與筆者前期研究結果完全一致。運行穩定后,甚至生化池溢流出水堰的鋼板上都生長有須狀菌絲。這些現象均說明并驗證了絲狀菌有較強的生存能力和降解有機污染物的能力。

3.6 處理成本分析

本工程藥品平均消耗情況及直接運行成本如表 2所示。其中,藥劑費占總費用29.8%,電費占47.1%。

表 2 廢水處理成本分析

|

藥品 |

用量 |

單價 |

總價 |

備注 |

|

|

KH 2 PO 4 |

25 kg/d |

7.2 元 /kg |

180.0 元 |

工業純顆粒固體 |

|

|

NaOH |

80 kg/d |

2.0 元 /kg |

160.0 元 |

工業純片狀 |

|

|

Na 2 CO 3 |

150 kg/d |

1.5 元 /kg |

225.0 元 |

工業純粉末固體 |

|

|

PAM |

2.5 kg/d |

12 元 /kg |

30.0 元 |

工業純顆粒固體 |

|

|

PAC |

288 kg/d |

2.4 元 /kg |

691.2 元 |

工業純粉末 |

|

|

自來水 |

6.3 m 3 /d |

3.2 元 /t |

20.2 元 |

||

|

電 |

3 840 kW·h |

0.529 元 /(kW·h) |

2 031.4 元 |

大工業用電 |

|

|

干泥外運 |

5.2 t/d |

20 元 /t |

104.0 元 |

||

|

人工費 |

8 人 |

110 元 / 人 |

880 元 |

按平均月工資折算 |

|

|

總計 |

- |

- |

4 321.8 元 |

||

|

噸水費用 |

- |

- |

3.0 元 /t |

||

|

注:以上為高功耗模式直接運行成本,低功耗時費用為 2.9 元 /t 。 |

|||||

4 本工程設計特點

(1)根據實際水質和處理出水要求,設立三段式生物接觸氧化處理系統,有利于各段形成適宜的優勢菌種,尤其第三段適宜形成以亞硝化菌與硝化菌為主的菌群,保證氨氮處理效果。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

(2)針對煉油廢水水質波動較大的特點,第一段采用缺氧/好氧雙模式運行,在原水水質較好時可有效降低運行功耗及加堿量。

(3)針對煉油廢水在好氧段因硫化物被氧化導致廢水pH迅速下降而影響硝化的情況,在第三段(硝化段)入水端加堿調節pH,補充堿度,為亞硝化菌與硝化菌創造最適宜環境。

5 結語

針對該廠煉油廢水的水質特點,設計出雙模式、三段法生物接觸氧化工藝,并應用于工程實踐。經過施工、調試,系統處理出水可穩定達到并優于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。說明本次改造是成功的,對該廠煉油廢水有很好的處理效果。