餐廚垃圾廢水是指餐廚垃圾經過固液分離后的含有食用廢棄油脂的高濃度有機廢水。其常規處理方法是將其中廢棄油脂與廢水相分離,然后分別處理。目前,國內外對餐廚垃圾廢水的研究主要集中在油水分離廢棄油脂的資源化等領域,對于分離后的去油脂餐廚廢水的研究較為少見。筆者采用新型內循環厭氧反應器(IC)處理餐廚垃圾廢水,以期為實際工程提供理論指導。

1 材料與方法

1.1 餐廚垃圾廢水的水質

實驗以蘇州市潔凈廢植物油回收有限公司油水分離車間去除油脂后的餐廚廢水為研究對象,具體水質如表 1所示。

| 水質指標 | 數值 | 水質指標 | 數值 |

| 注:除pH外,其他水質指標單位均為mg/L。 | |||

| COD | 66000~122000 | SS | 8000~15000 |

| NH 4 + -N | 1200~1500 | NO 4 2- | 2326~4576 |

| TN | 2000~4000 | Cl - | 4184~7243 |

| TP | 200~350 | PH | 3.96~4.84 |

COD采用重鉻酸鉀法測定,pH采用玻璃電極法測定,NH4+-N和TP含量采用分光光度法測定,揮發性有機酸(VFA)含量采用滴定法測定。

1.2 實驗裝置及方法

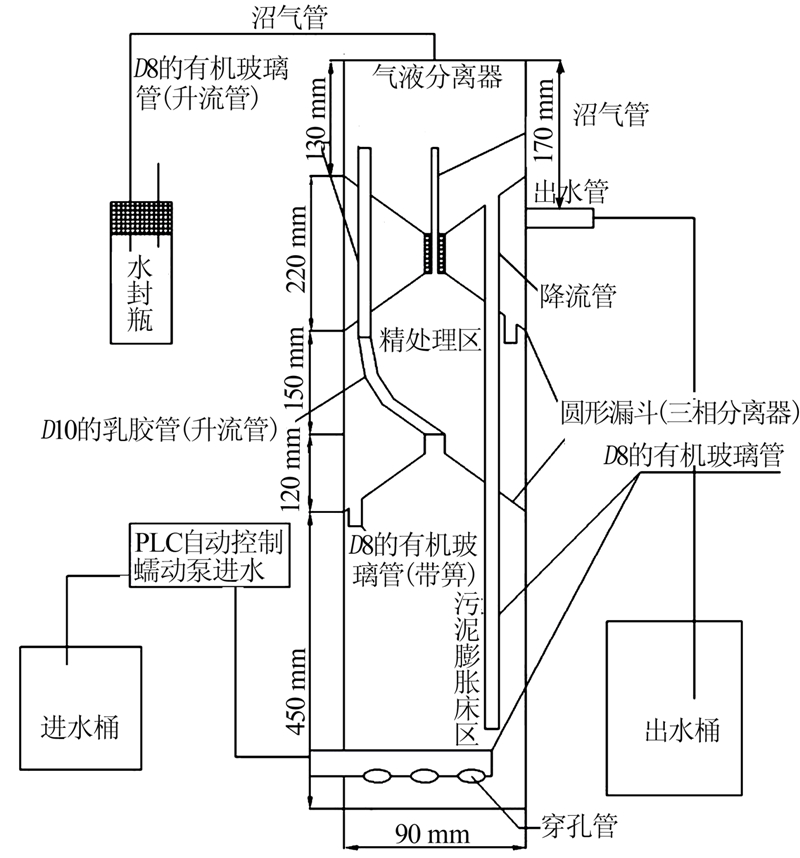

IC置于恒溫水浴箱中,水浴箱內通過溫度傳感器將溫度控制在(35±2) ℃,IC內徑90 mm,總高 1 070 mm,總有效容積為6 L。具體結構如圖 1所示。

圖 1 IC反應器實驗流程

污水由蠕動泵從IC底部泵入,處理后從上部流出,生成的沼氣通過水封瓶后排入大氣。IC反應器每天進水6 L,HRT為1 d。

1.3 接種污泥

IC接種污泥有兩種來源:一是取自蘇州新區污水 處理廠濃縮池的絮狀污泥,接種量為2 L,二是取自無錫市某檸檬酸生產廢水IC反應器中的顆粒污泥,粒徑為0.8~1.5 mm,TSS為68.6 g/L,VSS為47.3 g/L,含水率為90%,接種量為1 L。此外,為了加快顆粒污泥化速率,在污泥中加入少量的顆粒活性炭。

2 實驗結果與討論

2.1 有機物去除分析

IC的啟動運行由適應期,負荷提升期和穩定運行期三個階段組成。

2.1.1 適應期

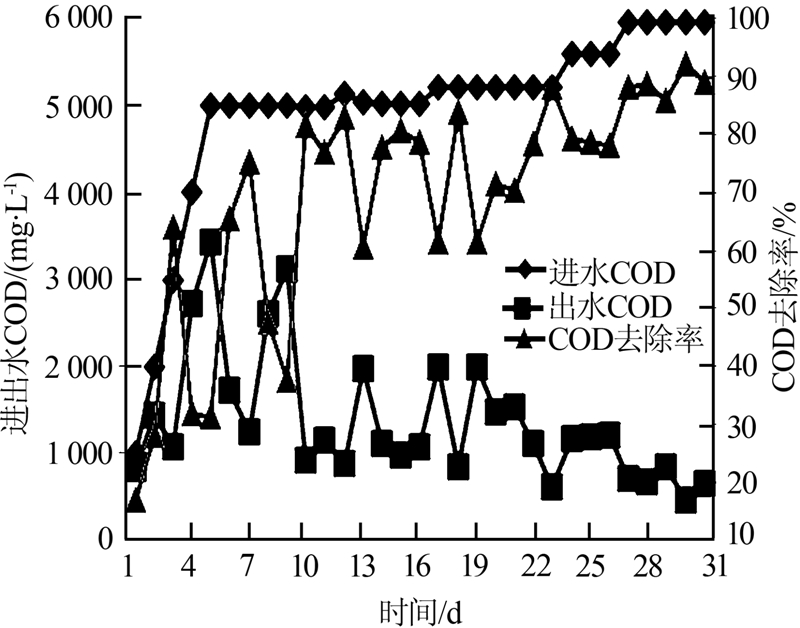

適應期階段共進行31 d。啟動初期先用蠕動泵將COD為1 000 mg/L的稀釋啤酒水間歇打入反應器的底部以恢復IC內污泥的活性。一般認為厭氧啟動初期不易過快提高負荷。但筆者實驗中IC的啟動采用快速提升負荷到5 kg/(m3·d),并穩定3 d,其后保持負荷不變,逐步在進水中加入少量餐廚廢水,同時減少啤酒的用量。待有機物去除率達到80%以上后再緩慢提高進水有機負荷,對微生物馴化培養。主要是因為采用低負荷啟動,容易造成IC內部產氣量過少,傳質效果差,形成溝流,實驗采用快速提升負荷的方式,可以使得沼氣的水力攪拌和提升作用增強,強化泥水傳質,進而使得一些活性較差的細小污泥迅速洗出IC反應器,而活性高、沉降性能良好的新生成顆粒污泥則沉淀到反應器底部,進水中的有機物會首先被這部分污泥消化降解,從而加快了顆粒污泥的增殖。啟動期具體運行情況如圖 2所示。

圖 2 啟動期有機物去除情況

由圖 2可見,啟動初期,IC的COD去除率大多低于70%,波動很大,且觀察到出水桶中有大量的絮狀污泥。實驗前5 d,進水COD從1 000 mg/L快速提高到5 000 mg/L,出水COD也從832 mg/L 急劇上升到3 440 mg/L,COD去除率低于40%。第5天,COD去除率僅為31.2%。其后,隨著微生物對餐廚廢水水質的逐步適應,出水COD開始緩慢下降,COD去除率在60%~80%之間波動,且隨著時間的推移,總體呈上升趨勢,穩定性也逐步提高。其后進水負荷經過兩次提升后到達5.96 kg/(m3·d),每一負荷穩定3~5 d,出水COD大幅度下降到850 mg/L以下,COD去除率也穩步上升到88%左右,且此時跑泥量明顯減少。說明IC中厭氧微生物已經完全適應了餐廚廢水的水質,抗濃度沖擊負荷能力逐漸提高,啟動期順利完成。

2.1.2 負荷提升期

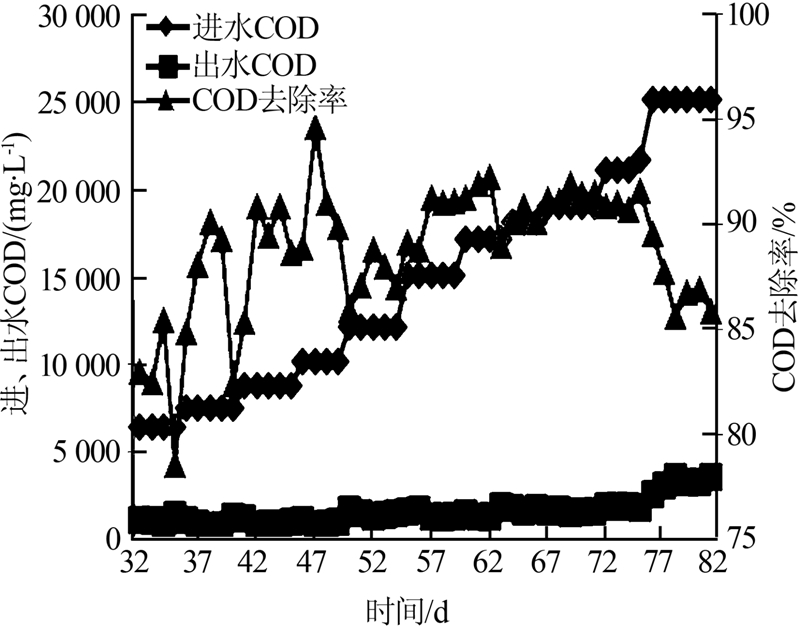

負荷提升期,加大負荷提升的幅度,每次提升20%左右。此階段共進行50 d。運行情況如圖 3所示。

由圖 3可見,第32~49天,當進水COD從6 500 mg/L經歷3次負荷提升后到達10 171 mg/L,出水COD基本穩定在800~1 300 mg/L,COD去除率也從82%上升到90%左右,出水COD并未隨進水COD的增加而增加。原因主要有以下兩點:

圖 3 負荷提升期進、出水COD及COD去除率的變化

(1)負荷提升期,微生物活性較高,且已經完全適應了餐廚廢水,此時負荷提升幅度也不超過20%,每次提負荷后均穩定4~5 d,各種環境條件均在厭氧菌適宜生長的范圍內。

(2)IC獨特的內循環構造和污泥逐步顆粒化也有利于負荷的快速提升:隨著負荷的逐步提升,污泥顆粒化的進程加快,而顆粒污泥具有較強的抗濃度波動能力。另一方面,負荷的增加使系統產氣量增加,IC內開始形成不連續的內循環,使得反應器內泥水充分接觸混合,避免了反應死區及局部嚴重偏酸或偏堿的情況,為微生物提供了良好的生長條件。

此后逐步提升進水COD,出水COD開始緩慢增加。當負荷提高到21.2 kg/(m3·d),出水COD也隨之上升到1 900 mg/L左右,COD平均去除率依然高達91%,且此時IC內循環持續時間較長。

當進水COD提升到25 200 mg/L時,出水COD從1 820 mg/L急劇上升到2 620 mg/L,此后持續上升,最高達到3 625 mg/L,運行6 d后一直居高不下,COD去除率也下降到86%。而且此時VFA濃度也上升到15 mmol/L以上。此時跑泥現象十分嚴重。實驗中還觀察到氣液分離器中經常發生沸騰,有時提升液會直接沖出反應器進入水封瓶,嚴重影響反應器的穩定運行。這些現象均表明IC反應器處理餐廚垃圾廢水可能已經達到了極限負荷。此時不宜再提高有機負荷,負荷提升期結束。

2.1.3 負荷穩定期

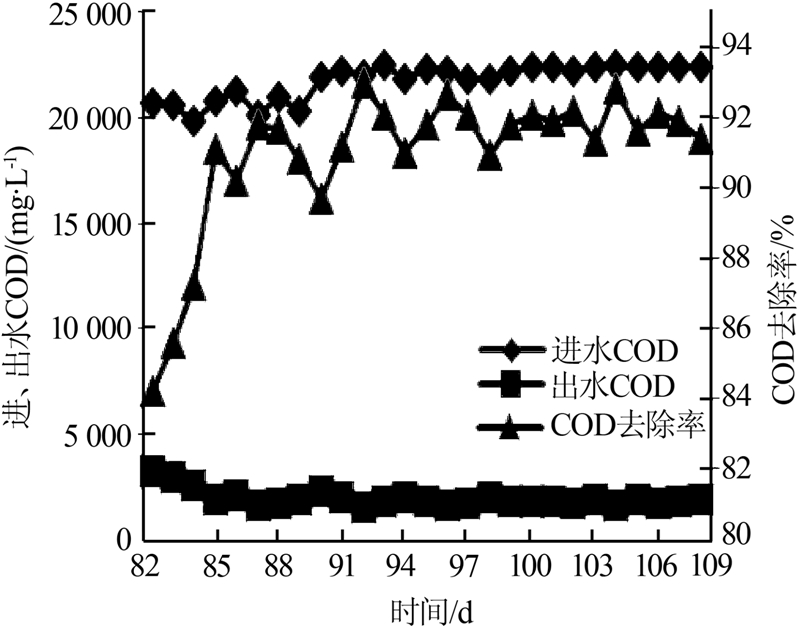

負荷提升末期,降低進水負荷到20.8 kg/(m3·d)左右,考察厭氧反應器長期穩定運行的能力。結果如圖 4所示。

由圖 4可見,穩定期前5 d,隨著進水負荷的降低,出水COD緩慢下降到2 086 mg/L,COD去除率也緩慢回升到90%以上。第89天,COD去除率上升到91.8%。為了探索IC反應器處理餐廚廢水的最大容積負荷,第90天,將進水有機負荷提升到22.3 kg/(m3·d),并穩定運行19 d。出水COD在一段波動后最終穩定在1 650~1 950 mg/L,COD去除率穩定在91%~92.5%,由此也說明餐廚廢水中可能有5%~10%左右的COD物質是不可被厭氧微生物快速降解的。

圖 4 負荷穩定期進、出水COD及COD去除率的變化

2.2 進出水pH與出水VFA濃度

考察了IC啟動及運行期進出水pH及出水VFA濃度變化,結果發現:啟動前13 d,出水pH在4.82~6.43之間波動,IC內呈酸性。這主要是因為剛接種的微生物活性不高,且餐廚廢水中含有大量的有機酸,而且快速提升負荷導致甲烷菌的活性受到強烈抑制,產酸菌呈優勢生長,產酸作用明顯。此后隨著負荷穩定在5 kg/(m3·d),甲烷菌的活性也逐步恢復,其分解有機酸的速率加快,出水pH也緩慢上升到6.0以上,但出水pH仍小于進水pH。這主要是因為餐廚廢水中含有大量的蛋白質和碳水化合物。由于蛋白質為高分子聚合物,水解速率較慢,而碳水化合物極易降解。所以,厭氧微生物降解餐廚廢水時,碳水化合物會首先被降解,體系pH降低,此時蛋白質完全水解生成氨較少,不能補充足量的堿度。負荷提升期,隨著負荷的逐步提升,餐廚廢水中有機氮在IC內通過氨化作用生成氨氮,提高了反應器內的堿度,系統出水pH逐漸升高,最高達到8.30。負荷提升末期,出水pH緩慢回升,最終穩定在7.5~8.0。

啟動初期,出水VFA持續升高,第5天,出水VFA值高達12.6 mmol/L。此后隨著負荷的穩定,出水VFA基本維持在6.2 mmol/L左右。說明此時反應器內酸堿平衡能力增強,甲烷菌的活性較高,能及時消化有機酸。負荷提升初期(第32~48天),出水VFA仍維持在6.0~7.0 mmol/L之間。其后隨著進水COD的提高,出水COD逐漸升高,出水VFA也隨之緩慢增加。進水COD逐步提升到25 200 mg/L,出水VFA濃度大幅度提升,第81天陡升到16.6 mmol/L,而此時出水pH也緩慢下降到6.6,但仍在產甲烷適宜生長的范圍內。說明此時反應器未酸化。降負荷進入穩定期后,出水VFA濃度穩定在9.0~10.2 mmol/L之間。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

賀延齡認為:在pH為中性或偏堿性時,大部分VFA以離子態存在,而只有游離的VFA才會對產甲烷菌產生抑制。所以,此時的8.3~9.0 mmol/L的VFA相對而言是無毒的,不會對IC穩定運行產生不利影響。

3 結論

(1)IC采用快速提升負荷到5 kg/(m3·d),并穩定運行19 d后,出水COD逐漸穩定在1 200 mg/L以下,啟動期結束時,COD去除率恢復到88.5%。出水VFA濃度為5.1 mmol/L,出水pH為6.52。

(2)負荷提升初期,出水COD基本保持穩定,并未隨進水COD的提高而上升,COD去除率維持在90%左右。當進水COD提升到25 200 mg/L時,出水COD急劇上升到2 500 mg/L以上,且居高不下,COD去除率也下降到86%左右。此時出水VFA濃度也陡升到15 mmol/L以上,出水pH下降到6.6。

(3)降負荷進入穩定期后,出水COD緩慢下降,最終穩定在1 650~1 950 mg/L之間,COD平均去除率為91.8%,此階段9.0~10.2 mmol/L的VFA不會對IC的穩定運行造成不利的影響。