摘要:在無截污和清除內源的情況下,對深圳市甘坑河采用梅花式接種法將本源微生物菌劑分兩次直接接入河流水體及底泥中。結果表明,第1次接種后的4 d內各項水質指標都不穩定,4 d后,懸浮物、COD、TP和NH3-N等濃度下降,水質明顯改善;但從第8天開始,COD、NH3-N和TP的去除率同時下降,本源微生物的處理效率開始降低,需進行第2次接種;第2次接種后,DO濃度提升至2.0 mg/L以上,COD、TP和NH3-N的去除率分別保持在40%、30%和40%以上。

結果表明,直接投菌法在城市重污染河道治理中可以初步消除河道的黑臭現象,修復水質。

隨著城市化進程的加劇,城市河流的生態環境和水質狀況急劇惡化。傳統的物理和化學方法雖然在河道污染治理上具有一定效果,但也存在著問題。例如物理方法中的底泥疏浚能否對河道污染物具有長效的控制以及是否對底棲生境產生負面影響還存在爭議。

化學絮凝處理技術中的加入鐵鹽促進磷沉淀、加入石灰脫氮等方法,雖然見效快、效率高,但易造成二次污染。而生態K生物方法由于其能耗少、易操作、持續時間長、無二次污染等優點,已成為河流治污技術的研究熱點。

20世紀,80年代,德國、日本和美國等發達國家高級階段。我國于20世紀90年代也開始了相關的研究與應用。在眾多生物技術中,微生物技術作為綜合治理中的主導技術,是最具發展前景的主體修復技術。在蘇州河支流綏寧河的治理中,通過曝氣復氧、投加高效微生物菌劑及生物促生液、放養水生植物等技術的組合應用,使得水體COD平均下降50%以上,DO平均升高2mg/L左右,透明度平均增加10cm以上。上海市水務部門通過采用投放微生物和水底曝氣復氧相結合的辦法,全面消除西雙涇河道的河水黑臭。吳光前等將“科利爾”活菌凈水劑固定在特殊結構的生物帶上,配合水體曝氣復氧技術進行黑臭水體治理研究,上清液COD、NH3-N的去除率分別達到70%和95%。

由以上實驗可以看出,現階段微生物技術治理河流污染,多采用與人工曝氣、水生植物修復技術相結合的綜合治理方法,相應的實驗室研究則多針對某一特定的河水進行最佳菌類配比,但對直接投菌法改善河流水質進行現場實驗鮮見報端。

本實驗以深圳市甘坑河為例,對直接投菌法在城市重污染河流生態修復中的現場應用進行研究。

1實驗背景

甘坑河總長2.6km,位于深圳市甘坑村。每天有5000~8000m3的廢水排入甘坑河,其中600~1500 m3為工業有色廢水。河道的主要污染源是沿河居民生活污水及多個電路板廠、電子廠和毛巾廠的工業廢水,使甘坑河成為一條黑臭的排污溝。

在河道上游甘坑小學處對甘坑河的水質進行監測(監測數值見表1),并采用內梅羅指數法對監測數據進行水質評價,評價結果見表1。水質分級采用李建軍等在2001年對遼東灣淺水區水環境質量現狀評價中所采用的水質分級方法(見表2)。對照表1和表2可以得出深圳甘坑河水質屬于惡性污染,主要的污染因子是TP和NH3-N。

2實驗部分

2.1治理工藝

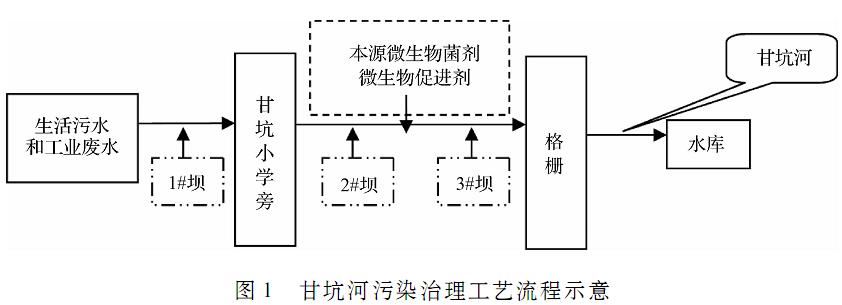

結合甘坑河的實際情況將治理工藝設計如下(見圖1):從源頭到格柵一段,通過直接投加本源微生物菌劑和微生物促進劑進行治理。為了控制河流水位和流速,延長水力停留時間以便菌劑充分反應,分別在甘坑小學前、甘坑小學后、格柵前50m處各壘一個人工壩,壩高0.9m,壩寬1.2m,編號見圖1。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

詳情請點擊下載附件:直接投菌法在城市重污染河流治理中的應用研究