水污染是我國一個突出的環境問題,不僅威脅飲用水安全,也影響經濟可持續發展。水污染一個重要來源是污水處理廠排放不達標的水,因此提高污水廠水處理效果,保證出水水質,對于降低水污染至關重要。活性污泥處理是目前常用的污水處理技術。作為活性污泥處理工藝的一種,循環式活性污泥法(CAST工藝),由于能同時去除有機物、脫氮和除磷的功能,相對于其他同步脫氮除磷工藝具有流程簡單、運行周期短、運行方式靈活多變、不易產生污泥膨脹等優點,而且投資及運行費用低,因而已廣泛應用于我國的污水處理

然而,傳統的CAST工藝存在一些不足,如缺少缺氧攪拌,使得脫氮效果不明顯[4];與此同時,由于采用固定時間長度的控制方式,不能適應進水水量、水質的變化,從而對污染物的去除效率不穩定,出水水質難以保證[5];此外,在兼具生物脫氮功能的系統內,生物除磷只能在厭氧、缺氧、好氧環境下才可發生。因此,在CAST工藝在具體應用時需要進一步進行優化。在我國的北方地區,冬季氣溫較低。低溫會導致污泥中微生物數量減少、活性降低、對有機物質分解能力減弱,從而影響污水處理廠對污染物質尤其是含氮污染物質的去除效果。因此,冬季污水處理廠的運行始終是水處理中的一個難題。盡管有一些研究針對冬季的CAST工藝進行了優化,然后這些多為實驗室研究,很少涉及到實際規模的CAST工藝,因此,也需要進一步研究。

本研究以北京某污水處理廠實際規模CAST工藝為對象,對其原有工藝進行優化,研究其在冬季(12月份)的水處理效果,以期為CAST工藝在我國北方地區的冬季應用提供一些參考經驗。

1 CAST工藝及其優化

1.1 原有工藝

該污水廠的共有4 座CAST反應池,單池規模為55m×25m×5m,實驗期間處理水量50 kt/d。CAST工藝的1個運行周期包括4個階段,進水、曝氣、沉淀、排水及閑置。采用4h 周期的運行模式,即每周期進水1h,非限制性曝氣(邊進水邊曝氣)1h,沉淀1h,排水閑置1h,共4h,每天6個周期。污泥回流體積比為20%,回流時間1h。

1.2 工藝優化

在前期實驗的基礎上,于2012 年對其原有CAST工藝進行優化,具體如下:

(1)在主反應區引入獨立的攪拌。CAST池內設6 臺液下攪拌器(葉輪直徑為370 mm,電機功率為1.5 kW),其中進水混合段1 臺,厭氧段3 臺,好氧段2 臺,以保證泥水的混合。

(2)改變曝氣時間。進水時間1h,0~0.5h 邊進水邊攪拌,0.5h 后開始曝氣,曝氣時間持續1.5h,沉淀1h,排水閑置1h,即相對先前的工藝,其啟曝時間延后0.5h,曝氣長度縮短0.5h。

(3)改變運行方式。CAST反應池以曝氣- 非曝氣方式交替運行,使活性污泥處于好氧- 缺氧- 厭氧的周期性變化之中。與此同時,采用分段進水時,將進水集中在缺氧段。

(4)延長回流時間。設2 臺潛水污泥回流泵,單泵性能參數為:qV=170 m3/h,H=2.5 m,污泥回流時間1.5h,相對優化前延長0.5h。

1.3 水質及分析方法

該污水處理廠主要處理的是工業廢水,COD 為267.0~1 408 mg/L,pH 為6.70~7.00,SS、NH4+-N、TN、TP 的質量濃度分別為90~1 330、29.60~41.00、39.80~71.30、3.38~14.00 mg/L。

水質分析測試主要是按照文獻[9]中的標準方法進行:COD 用重鉻酸鉀法,NH4+-N含量用納氏試劑分光光度法,TN 含量用堿性過硫酸鉀- 消解紫外分光光度法,TP 含量用鉬酸銨分光光度法,SS 含量用稱量法,pH 和DO 含量的監測采用WTW340i 多功能在線測定儀。

2 結果與討論

2.1 有機物的去除效果

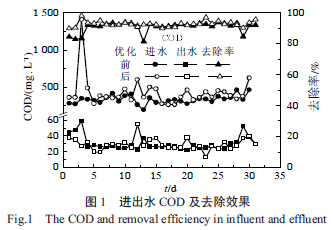

CAST工藝優化前后的COD 去除效果見圖1。

從圖1 可以看出,優化前后進水的COD 差異不明顯(除12 月3 日外),出水中COD 在優化前后差異也不顯著,由此表明,CAST工藝優化對COD 的去除影響不明顯。優化前后的COD 平均去除率分別為90.81%和92.72%,在大部分的時間沒有明顯的差異,這表明優化前后CAST工藝對有機物的去除均達到較高的水平。從圖1 也可以看出,CAST工藝優化后,進水的COD 波動較大,變幅為267~1 408mg/L,平均為439.3 mg/L,但出水COD 均維持在較低的水平(13.2~54.6 mg/L,平均29.55 mg/L),表明優化后的CAST優化更加穩定。

2.2 NH4+-N和TN 去除效果

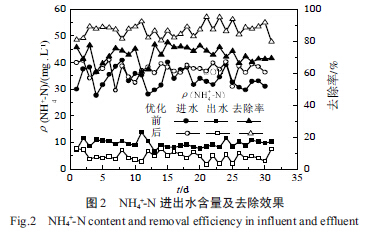

相關研究表明,溫度在對冬季NH4+-N的去除產生重要影響[10]。本研究水廠的CAST工藝在夏季對NH4+-N的去除率達到90%以上,冬季NH4+-N進出水含量及去除效果見圖2。

從圖2 可以看出,NH4+-N的去除率在60.69%~79.25%,平均為71.83%,去除率明顯下降。同時也發現,優化前,出水中NH4+-N的質量濃度為6.56~13.78 mg/L,平均9.48 mg/L,在31 d 的實驗期間,僅有3 d 達到GB 18918-2002 排放一級B 要求[11]。表明優化前的CAST工藝在冬季對NH4+-N去除效果不明顯。而在CAST工藝優化后,出水中NH4+-N的質量濃度為1.73~7.71 mg/L,平均4.86 mg/L,全部達到GB18918-2002 一級B 要求,去除率為79.78~95.30%,平均87.05%,相比優化前,提高了15.22個百分點。由此可見,優化后CAST工藝在冬季也能有效的去除NH4+-N,提高了出水水質,降低了溫度對水處理結果的影響。

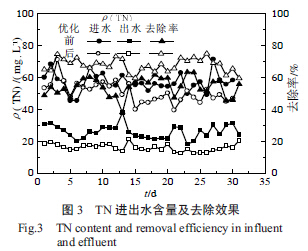

與NH4+-N一樣,優化后的CAST也提高了TN的去除,見圖3。

從圖3 可以看出,TN 在CAST工藝優化前后進水中的平均質量濃度分別為57.09 和50.94 mg/L,而出水中的質量濃度則分別為26.12 和16.25 mg/L。可見未優化前,出水平均TN 含量沒有達到GB 18918-2002 排放一級B 要求,而優化后達標。從去除率來看,CAST工藝優化后TN 去除率為67.89%,比優化前(54.25%)提了13.65個百分點。盡管CAST工藝優化之后,并沒有極大的降低出水中的TN 及提高其去除率,然而和優化前相比,優化后來出水中的TN 含量達到了GB 18918-2002 排放一級B 要求,表明CAST工藝優化后在TN 的去除上仍取得重要成效,提高了出水水質。

由此可見,CAST工藝優化后有效地去除了污水中的氮。通常,污水中氮的去除主要靠微生物脫氮作用,由硝化和反硝化2個生化過程完成,即廢水先在好氧條件下進行硝化,使含氮有機物被細菌分解成氨,氨進一步轉化為硝態氮,然后在缺氧條件下進行反硝化,硝態氮還原為氮氣溢出,從而達到去除氮的目的[12]。在傳統的CAST工藝中,冬季氮去除率低的一個重要原因是由于溫度低,微生物活性也低,進而降低了反硝化速率[13]。通常的解決辦法是在低水溫時提高污泥含量從而增加微生物量,同時加大曝氣量,降低污泥負荷,減少排泥時間、控制曝氣池內混合液污泥含量。

本研究中,在工藝中增加攪拌器,有效提高了污泥含量,即相當于增加了參與反硝化的微生物含量,因而提高了微生物活性,解決了CAST工藝脫氮受限問題,通過反硝化去除上一周期殘留的硝態氮,使出水TN 含量降低。與此同時,改變了CAST工藝運行方式,采用分段進水時,將進水集中在缺氧段,使原水中的有機物大多能夠被當作反硝化的碳源消耗掉,在好氧段僅降解少部分有機物,之后主要進行硝化反應,由此能節省部分曝氣量,并且提高系統的TN去除率。此外,在CAST工藝優化過程中,延長了回流時間,可使原水中的碳源得到充分利用,系統反硝化作用得到加強,從而提高氮的去除。

2.3 TP 去除效果

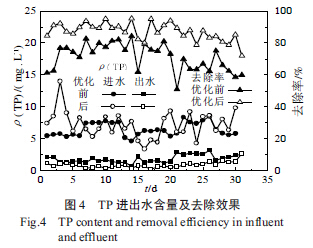

CAST工藝優化前后的TP 去除效果見圖4。

從圖4 可以看出,優化前,進水TP 的質量濃度平均為6.48 mg/L(4.62~8.50 mg/L),出水為1.86mg/L(0.73~3.20 mg/L),平均去除率為71.19%(變化在51.02%~84.20%);優化后,進水TP 的質量濃度平均為7.33 mg/L(3.38~14 mg/L),出水0.91 mg/L(0.23~2.69 mg/L),平均去除率87.22%(71.95%~95.34%)。對照GB 18918-2002 可以發現,優化前大部分(65%)未達一級B 標準,而優化后,除了31日外,全部達一級B 標準。優化后,TP 去除率也提高了16.03個百分點。因此,CAST工藝優化之后有效提高TP 的去除效果。

磷的去除主要是依靠聚磷菌在厭氧條件下放磷,在好氧條件下過度吸磷[14]。根據反硝化除磷原理,聚磷菌在厭氧時利用體內多聚磷酸鹽(P-P)分解產能,攝取水中易降解有機物在體內形成聚β羥基丁酸鹽(PHB),并釋放磷;在缺氧或好氧時利用所貯存的PHB 產生能量以形成糖元、維持生存和細胞的生長繁殖,并過量吸磷。

本研究中,CAST工藝優化后顯著提高了TP 的去除率,主要原因有以下幾點。首先,CAST反應池以曝氣- 非曝氣方式交替運行,可以使活性污泥處于好氧- 缺氧- 厭氧的周期性變化之中,有利于聚磷菌生長繁殖;其次,縮短曝氣時間使有機負荷率F/M增加,從而使污泥齡(SRT)縮短,較短的污泥齡有利于聚磷菌生長,促進磷的去除;再次,增加了缺氧攪拌階段,提高了系統的反硝化性能,降低了回流液中的硝態氮的含量,減少了反硝化過程所需的有機碳源量,為聚磷菌在厭氧釋磷過程中提供更多的碳源,厭氧釋磷得到保障,PHB 合成量也會增加,在隨后的好氧吸磷過程中,聚磷菌的吸磷能力得到增強[16]。此外,采用分段進水時,屬于間歇進水方式。相對于連續進水,間歇式進水提供的厭氧停留時間更長,厭氧釋磷更徹底,TP 去除率越高。由此可見除磷得到增強,降低了出水中的TP 含量。具體參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

3 結論

在主反應區引入獨立的攪拌,一方面,有效提高了參與反硝化的微生物含量,解決CAST工藝脫氮受限問題;另一方面,提高了系統的反硝化性能,因此降低了回流液中的硝態氮的含量,由此減少了反硝化過程所需的有機碳源量,為聚磷菌在厭氧釋磷過程中提供更多的碳源,厭氧釋磷得到保障,PHB 合成量也會增加,在隨后的好氧吸磷過程中,聚磷菌的吸磷能力就會增強,從而提高除磷。

延長了回流時間,可使原水中的碳源得到充分利用,系統反硝化效果得到加強,從面提高氮的去除。

曝氣長度縮短0.5h,使F/M 增加,進而縮短SRT,有利于聚磷菌生長,促進磷的去除。

采用分段進水時,既提高了系統的TN 去除率,又延長厭氧停留時間,厭氧釋磷更徹底,TP 去除率越高。