煤礦礦井水本身水質主要受當地水文地質、氣候、地理等自然條件的影響,根據礦井水含污染物特征,一般可分為潔凈礦井水、含懸浮物礦井水、高礦化度礦井水、酸性礦井水和含特殊污染物的礦井水。北方煤炭主產區的礦井水主要為含懸浮物礦井水和高礦化度礦井水。煤礦礦井水傳統的處理方法是將礦井水輸排到地面后,通過混凝、沉淀、澄清和過濾去除懸浮物,然后通過電滲析或膜處理濃縮脫鹽。該過程在輸排礦井水時能耗大,處理系統占地大,處理周期長,且處理產生的固體廢渣和濃鹽水存放過程中對環境造成二次污染。部分研究者提出在井下進行礦井水處理,并進行了工程實踐。李福勤等介紹了近年來我國礦井水井下處理新技術,分析了井下處理工程存在的問題。何緒文等也對近年來我國礦井水的化學特征,高懸浮物、高鐵錳、高礦化度礦井水處理技術以及礦井水井下處理就地復用和自動化控制方面取得的新進展進行了全面闡述,并對礦井水井下處理的發展趨勢進行了預測。劉立民等提出礦井水井下循環利用的技術方案,結合兗礦集團南屯煤礦井下水處理系統和井下供水系統改造的具體情況,對礦井水井下處理利用的經濟效益進行計算分析,表明建立的井下礦井水處理系統實現了礦井水的井下循環利用,技術上可行,經濟上合理。周如祿等利用煤層開采后形成的采空區,采用曝氣氧化池和壓力式氣水相互沖洗濾池相結合的工藝,將礦井水在井下直接處理后循環作為防塵灑水和設備冷卻用水就地復用。運行實踐表明該工藝系統不需要投加化學藥劑,適合煤礦井下巷道環境,具有流程簡短、處理設施少、處理成本低、自動化程度高、運行穩定等優點。

隨著環保要求的日益增加,西部礦區的礦井水已經不允許排放,實現礦井水的井下高效處理利用與廢水零排放將是礦井水資源化的主要方向。本文分析了礦井水井下處理脫除懸浮物和無機鹽的新技術,包括重介質分離、超磁分離、采空區過濾、膜法脫鹽和低溫多效蒸發脫鹽等,并提出一種應用煤礦地下水庫儲存脫鹽廢水的零排放方式,針對煤礦礦井水井下處理存在的問題提出可能的解決方法,并對未來發展方向進行展望,以期促進礦井水井下處理技術的發展和應用。

1、含懸浮物礦井水處理

礦井水中的懸浮物主要來自礦井水流經采掘工作面時帶入的煤粉、巖粉和黏土,含量為100~400mg/L,具有粒徑小、密度輕、自然沉降時間長等特點。常規的混凝沉降處理占地大,處理時間長,不能滿足礦井水井下高效快速去除懸浮物。目前常用的井下處理方式主要是高密度沉降技術、超磁分離技術和采空區過濾技術等。

1.1 高密度沉降技術

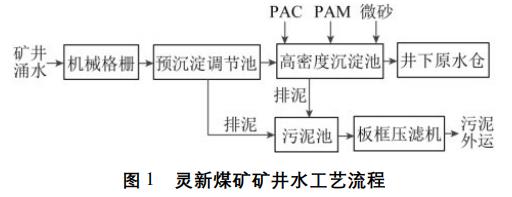

高密度沉降技術通過加入高密度介質,同時加藥,使礦井水中的懸浮物形成大絮凝體,較大的絮凝體具有大的密度和半徑,從而增加沉降速度,相同處理量下沉淀池體積大為減小。高密度沉淀池集混合區、反應區、沉淀區于一體,前端混合區高密度介質的外循環不僅保證了攪拌反應池的固體濃度,提高了懸浮物的絮凝能力,使形成的絮凝體更加均勻密實。末端采用斜板沉降,同時回收污泥中的重介質,極大提高了混凝沉淀作用和處理效果。神華寧煤靈新礦采用高密度沉降技術進行礦井水的去除懸浮物處理,其工藝路線如圖1所示。礦井水經巷道內溝渠集水后,匯總至進水渠內經機械格柵去除大顆粒物質后進入調節預沉池,經過調節預沉池處理的水由提升泵提升至高密度高效沉淀水處理設備,混凝區和反應區通過投加混凝劑(聚合氯化鋁PAC和聚丙烯酰胺PAM)和重介質微砂,使懸浮物在較短時間內形成以微砂為載體的“微絮團”。絮凝后,水進入沉淀段的底部向上方流動,通過高密度斜板增加絮凝顆粒沉淀面積,出水由集水渠收集后通過重力流入水倉。污泥循環泵連續抽取沉積在設備沉淀區儲泥斗中的泥水混合物,將微砂和污泥輸送到泥砂分離器中。從污泥中分離出來的微砂直接投加到混合池中循環使用,污泥從分離裝置上部溢出排往污泥池。高密度沉淀技術具有處理效率高、設備占地小、處理效果穩定等優點,對于礦井水井下處理具有廣泛的應用前景。

1.2 超磁分離技術

超磁分離技術的原理是向待處理的水體中加入磁種,磁種作為絮體的凝結核使非磁性懸浮物在混凝劑和助凝劑聯合作用下與磁種結合,形成帶有磁性的絮凝體顆粒。含有磁性絮凝體顆粒的水體經過超磁分離機時,超磁分離機的永磁強磁性磁盤能產生大于重力的磁力,瞬間將磁性絮凝體吸附,實現水質凈化。被磁盤分離出來的殘渣經過磁種回收系統回收磁種后,重新回用到混凝系統中循環使用,剩余的污泥被輸送到污泥處理系統。胡建軍等采用超磁分離技術對協莊煤礦礦井廢水進行凈化處理,說明該技術具有較好的經濟性和安全性。張國光研究了礦井水超磁分離技術的工藝流程和技術優勢,并以山東某礦業集團公司3個典型的井下磁分離凈化水處理工程項目為例,通過與傳統水處理工藝進行技術、經濟對比,說明礦井水超磁分離凈化技術效率高、占地面積小、設備可靠耐用、投資和運行成本低,非常適合于礦井水井下處理。

1.3 采空區過濾技術

與高密度沉降技術和超磁分離技術不同,采空區過濾技術不需要專門的水處理設備和藥劑,僅利用煤炭開采過程形成的采空區進行礦井水過濾去除懸浮物,該技術處理成本低,也不會形成二次污染。目前大部分井工礦都采用全部垮落法處理頂板,煤層的上附巖層主要由砂質泥巖、粉砂巖、細砂巖和中砂巖組成。采空區的填充物主要是煤層頂板和少量殘煤,在開采擾動和重力的作用下,填充物形成密實的高孔隙率的巖石濾體。將含懸浮物的礦井水從采空區水平標高較高的地方送入采空區后,在重力作用下水體滲透過填充物流向低洼處,而懸浮物被截留,實現懸浮物的去除。此外,煤層頂底板中還含有一些黏土礦物,可以吸附礦井水中的油脂,并對水中的鈣鎂離子進行吸附交換,降低水的硬度。陳蘇社等利用大柳塔礦的采空區對礦井水進行了凈化處理,結果表明懸浮物總去除率達到95%以上,并且隨著凈化時間延長,處理效果更為顯著。

2、高礦化度礦井水處理

高礦化度礦井水是指含鹽量高于1000mg/L的礦井水,我國北方煤礦主產區礦井水含鹽量在1000~3000mg/L,寧東地區達到7000~10000mg/L,新疆地區可達12000mg/L。高礦化度礦井水的鹽含量主要來自于Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO2-4、HCO-3等離子。處理高礦化度礦井水的主要目的是脫鹽,目前常用的方法為膜法和熱法。

2.1 膜法脫鹽

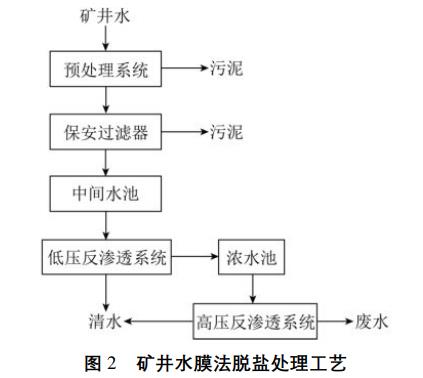

膜法脫鹽是目前應用最廣泛的高礦化度礦井水脫鹽方法,特別是隨著各種膜技術成熟和成本降低,膜法的應用范圍還在逐漸增加。膜法脫鹽主要采用反滲透膜和納濾膜,反滲透膜用來濃縮礦井水,納濾膜用來分離一價鹽和二價鹽。典型的膜法脫鹽工藝如圖2所示。礦井水經過預處理后首先經過保安過濾系統,進一步脫除水中的懸浮物,使其達到反滲透系統的進水標準。經過保安過濾系統的水先進入中間水池緩沖,然后進入反滲透系統進行脫鹽處理。為了保證脫鹽后的回用水率,反滲透系統分為低壓反滲透和高壓反滲透兩級,緩沖池的水先經過低壓反滲透系統產生達標的回用水和一級濃鹽水,回用水直接進入清水倉備用,一級濃鹽水繼續進入二級反滲透系統進一步脫鹽濃縮,產出的濃鹽水進入地下水庫封存,清水進入清水倉備用。

2.2 熱法脫鹽

礦井水含鹽量高于10000mg/L時,膜法脫鹽在工程應用中極易產生膜結垢、變形等問題,縮減了膜的使用壽命,增加了水處理成本。與膜法脫鹽相比,熱法脫鹽在處理含鹽量高于10000mg/L的礦井水時更具優勢。低溫多效蒸發是目前使用較廣泛的一種熱法脫鹽技術,在海水淡化方面應用廣泛。低溫多效蒸發是將幾個蒸發器串聯運行的蒸發操作,使蒸汽熱得到多次利用,從而提高熱能利用率。蒸發器工作原理為高濃度含鹽水由加熱器頂部進入,經液體分布器分布后呈膜狀向下流動,在管內被加熱汽化,被汽化的蒸汽與液體一起由加熱管下端引出,經汽-液分離得到濃縮液。濃縮液經結晶或噴霧干燥就可以實現礦井水處理零排放。這種處理方式特別適合有坑口電廠的煤礦使用,利用電廠的廢棄蒸汽作為熱源,可有效降低處理成本,實現高礦化度礦井水的高效低成本處理。

3、廢水零排放

礦井水經過去除懸浮物和脫鹽濃縮后,會產生一部分高含鹽量的廢水。隨著環保要求日益嚴格,廢水零排放已經在內蒙古、寧夏等煤礦主產地開始實施。高含鹽廢水零排放一般通過蒸發結晶處理,實現鹽的分級回收和水的回用。蒸發結晶過程能耗較大,產生一定量的雜鹽,后續處理比較困難,不適合礦井廢水的處理。高鹽廢水零排放技術有望采用井下封存。井下封存主要是將高鹽廢水存儲于密閉采空區形成的煤礦地下水庫。顧大釗研究煤礦地下水庫建設,并在神東礦區進行實踐工程,驗證了煤礦地下水庫對于礦井水存儲的可靠性。高鹽廢水存入煤礦地下水庫后,還可通入低含鹽礦井水進行稀釋,重新處理回用。地下水庫存儲高鹽廢水不僅經濟安全,也不會造成其他污染,具有良好的經濟、社會效益和推廣前景。

4、礦井水井下處理存在問題與解決思路

與傳統的礦井水地面處理相比,由于受到井下特殊環境的限制,井下處理還需解決一些關鍵技術問題,主要包括井下空間布置利用、設備安全防爆防腐、藥劑擴散污染和系統自動控制等。

4.1 井下空間布置利用

井下處理與地面處理的顯著差別之一就是井下空間的有限性,井下處理設備的安裝通常選擇在廢棄巷道,一般巷道的寬度為5m,高度為4m,很難容納常規地面處理設備。為了滿足處理設備在井下安裝運行,除了選擇高效小型化的模塊處理設備,合理設計布置處理設備外,還需對巷道進行拓寬加固,對相關硐室進行改造。

4.2 設備安全防爆防腐

煤礦對井下生產設備有特殊要求,必須滿足防爆、防潮、防水、防塵和防電技術,因此必須對井下處理設備和相應的電氣系統進行特別設計,以滿足井下安全要求。井下環境較為潮濕,對鐵質設備和管路腐蝕性較大,必須對關鍵設備進行防腐設計,采用鈦等材料替換核心設備的關鍵部件。對管路和閥門等輔助系統進行嚴格的防腐處理,或采用玻璃鋼等防腐蝕材料,運行期間定時檢查設備及管路,及時更換受損部件。

4.3 藥劑擴散污染

目前礦井水去除懸浮煤粉和巖粉時,都需要加入PAC、PAM作為混凝劑。由于礦井涌水量變化較大,緩沖池容量有限,為滿足沉降效果,藥劑加入量往往過量。部分過量的藥劑會隨污泥和反滲透廢水重新回到礦井水和地下水系,造成地下水污染。為了防止殘留藥劑污染地下水,開發無藥劑的直濾系統,如陶瓷膜直濾系統,或采用采空區過濾技術,減少藥劑使用量。

4.4 系統自動控制

由于礦井水涌水量和水質變化較大,目前井下處理系統還無法實現地面水處理系統的自動控制。通過采空區過濾,煤礦地下水庫對礦井水過濾和存儲,實現礦井水水質水量穩定。同時采用地面處理自動控制系統,實現礦井水井下處理水質、水量監測,自動加藥、排泥、警報等功能。

5、發展前景

1)改進和完善井下處理系統。與成熟的地面處理系統相比,井下處理系統許多技術還在模仿地面處理系統,開發適用于井下空間的高效化、模塊化、可移動化的處理單元,增強處理單元的防爆性能、自動控制性能、安全監測性能,將是未來礦井水井下處理系統發展的必然趨勢。

2)采用多種處理技術耦合降低礦井水處理成本。礦井水處理利用的主要限制因素是利用途徑和處理成本,結合礦井水復用目標和要求,采用多種處理技術耦合,合理制定處理方案,優化工藝路線和技術參數,達到礦井水梯級分質處理和分級利用,能夠有效降低處理成本,推動礦井水的處理利用。

3)建立礦井水市場開發的政策支持體系及監督體系。政府應當制定優惠的財政政策、稅收政策等,對礦井水開發項目給予資金及技術上支持,對實施礦井水市場化的煤礦及可利用礦井水的企業單位等給予優惠的稅收政策。同時建立礦井水技術服務體系和監督管理體系,對礦井水處理水質及煤礦礦井水排放情況給予合理監管,從而促進礦井水市場的開發。

6、結語

礦井水的處理利用和廢水零排放技術不僅減少西部煤炭主產區礦井水的外排浪費和環境污染,還提高了礦井水的利用率,為煤炭利用的下游產業提供額外水源,有效降低了缺水地區水資源使用成本。高密度沉淀技術、超磁分離技術和采空區過濾技術已成功應用于去除礦井水中的懸浮物;成熟的膜法脫鹽和熱法脫鹽也廣泛應用于高礦化度礦井水的濃縮脫鹽。利用煤礦地下水庫進行濃鹽水存儲和稀釋復用,能夠有效解決濃鹽廢水零排放問題,大幅降低礦井水處理成本,在礦井水井下處理中具有良好的應用前景。(來源:煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室)