硝酸鹽是天然水體中無處不在的污染物質,其濃度過高是誘發水體富營養化的重要因素之一。為進一步降低污水氮含量,恢復受納水體的自凈功能,我國污水排放標準中有關含氮污染物的排放標準愈發嚴格,如《生活飲用水衛生標準》規定硝酸鹽氮最高限值為10 mg·L−1。異養反硝化和自養反硝化工藝是常用的硝酸鹽生物去除途徑,與傳統的異養反硝化相比,硫自養反硝化工藝因具有無需外加碳源、運行成本低、污泥產量少等優點而逐漸在深度脫氮研究領域受到關注。但硫自養反硝化過程會產生大量H+與硫酸鹽,需通過加入石灰石或其他堿度物質進行中和,導致出水硬度大幅增加。因此,SAHINKAYA等研究了異養自養聯合反硝化過程,此過程中異養與自養反硝化同時進行,前者生成的堿度可供后者消耗,出水呈中性,并降低了硫酸鹽積累量。

木屑作為反硝化的固體緩釋碳源,在實際工程中已有成功應用。以木屑為緩釋碳源的異養反硝化工藝具有使用壽命長、硝酸鹽去除率高和維護成本低等優點。但迄今為止未見以木屑-硫磺混合物為填充床的反硝化連續流反應器及工藝研究,其連續流工藝的可行性及其長期運行的穩定性有待考察。木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池采用單質硫和木屑作為濾料,除具有截留懸浮污染物的功能外,木屑-硫磺復合濾料可以在生物濾池中同時進行產生酸度的硫自養反硝化以及產生堿度的異養反硝化過程,通過兩者優化復配比例和調節進水參數,在獲得穩定的硝酸鹽去除率的同時,可以將反應體系的pH維持在中性范圍。相比外加有機碳源的反硝化濾池,木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池無需投加有機碳源,可有效避免二次污染。同時,木屑-硫磺填充床反硝化濾池,污泥產率低,可有效降低反沖洗頻次,且硫磺和木屑均為廉價載體,因此具有明顯的成本及運行優勢。

本研究根據二級出水可利用碳源不足的水質特點,以木屑、硫磺為混合填料,設計木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池,考察木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池對硝酸鹽的去除效果,確定其最佳運行條件,探究其反硝化脫氮效能。以期為碳氮比失衡的污水處理廠二級出水深度脫氮提供技術參考。

1 實驗部分

1.1 木屑-硫磺填充床的構建

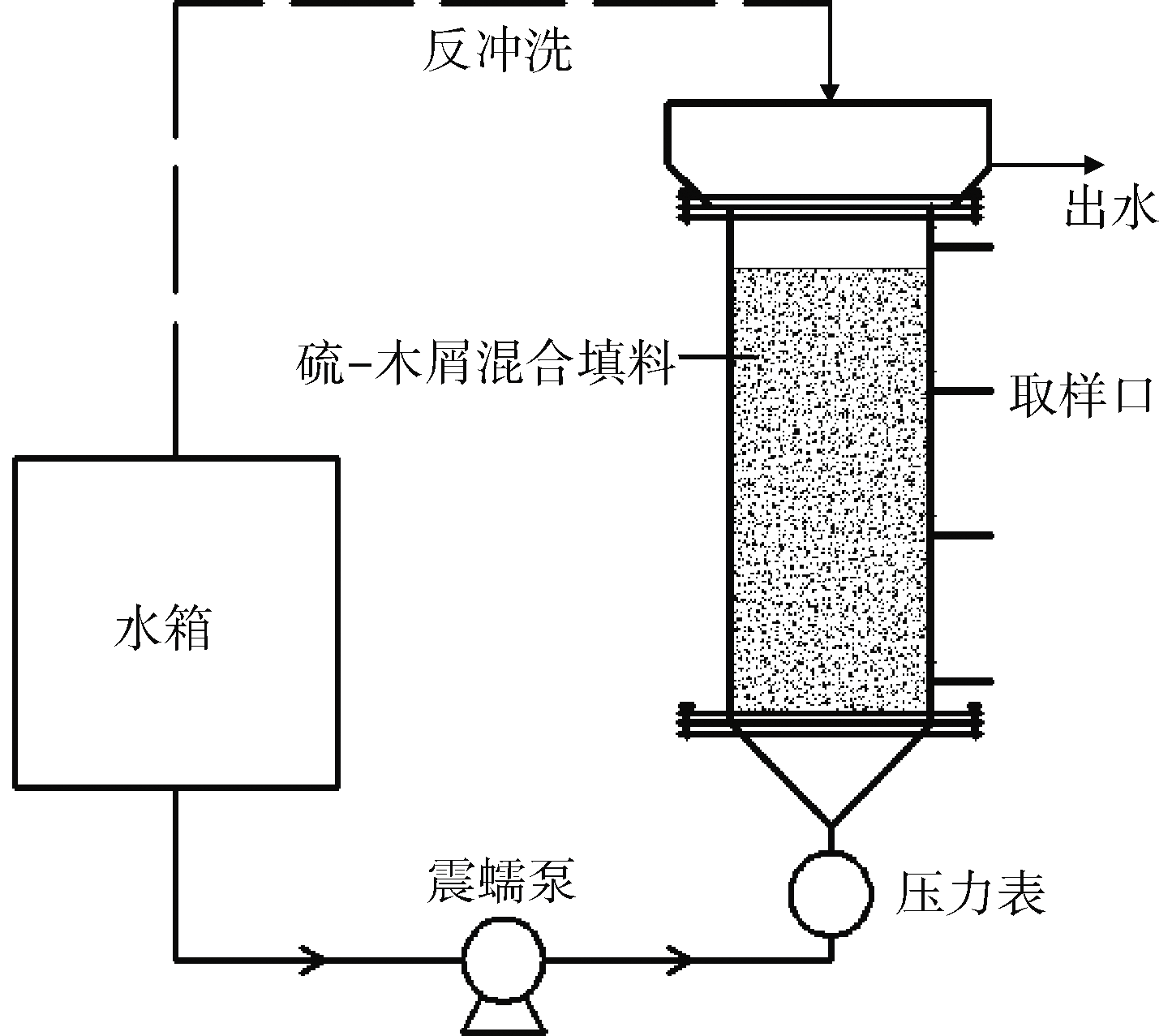

本實驗所采用的反應器如圖1所示,其材質為有機玻璃,反應器內徑160 mm,總高度370 mm,反應區高250 mm,有效體積2.45 L,沿柱高均勻設置4 個取樣口,底部設置壓力表。木屑置于鼓風干燥箱(DHG-9140A)中烘干24 h后取出,與硫磺顆粒(粒徑8~12 mm,中國石油化工有限公司)按1:1的質量比混勻進行填充。為防止啟動階段木屑隨出水流失,反應器填充層底部和上部均填充3 cm厚的硫磺。

濾池接種污泥為實驗室馴化成熟的異養反硝化與自養反硝化污泥的混合液(600 mL,體積比1:1),啟動階段HRT為12 h,進水組成:NO3−-N 30 mg·L−1、NH4+-N 2 mg·L−1、TP 1 mg·L−1、NaHCO3 0.1 g·L−1、微量元素溶液1 mL·L−1。反應器在室溫(23±3) °C條件下運行,每天檢測出水中NO3−-N濃度,NO3−-N去除率達到50%以上,反應器啟動成功。

圖1 實驗裝置示意圖

1.2 實驗設計

實驗分為2部分:第1部分是木屑浸出液分析,稱取10 g經24 h干燥后的木屑置于500 mL錐形瓶中,加入500 mL去離子水,每日更換錐形瓶中的水,取出水測定其COD與VFA;第2部分為木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池脫氮效能的研究,在不同HRT條件下(HRT=6 h(Ⅰ)、8 h(Ⅱ)、10 h(Ⅲ)、12 h(Ⅳ))探究木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池對硝酸鹽的去除效果以及亞硝酸鹽、硫酸鹽的積累情況。同時考察反應器出水COD及進出水pH的變化,分析經木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池處理的二級出水是否含有過量的殘留有機物。考察木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池中是否發生硝酸鹽異化還原(DNRA)作用。

1.3 實驗水質及分析

反應器進水模擬城鎮污水處理廠二級出水。使用自來水配制進水,其中各物質濃度為NO3−-N 30 mg·L−1、NH4+-N 2 mg·L−1、TP 1 mg·L−1、NaHCO3 0.1 g·L−1、微量元素溶液1 mL·L−1,進水硫酸鹽濃度始終未超過10 mg·L−1。實驗所用藥品均為分析純,全部購自于天津東麗區天大化學試劑廠。

水樣先經0.22 μm濾膜過濾,VFAs通過氣相色譜儀(7890N Agilent Tec.Co)測定;NH4+-N通過納氏試劑分光光度法測定;NO3−、NO2−、SO42−通過離子色譜儀(戴安ICS3000)測定;COD通過快速消解分光光度法測定;pH通過便攜式pH計測定。

2 結果與討論

2.1 木屑浸出液分析

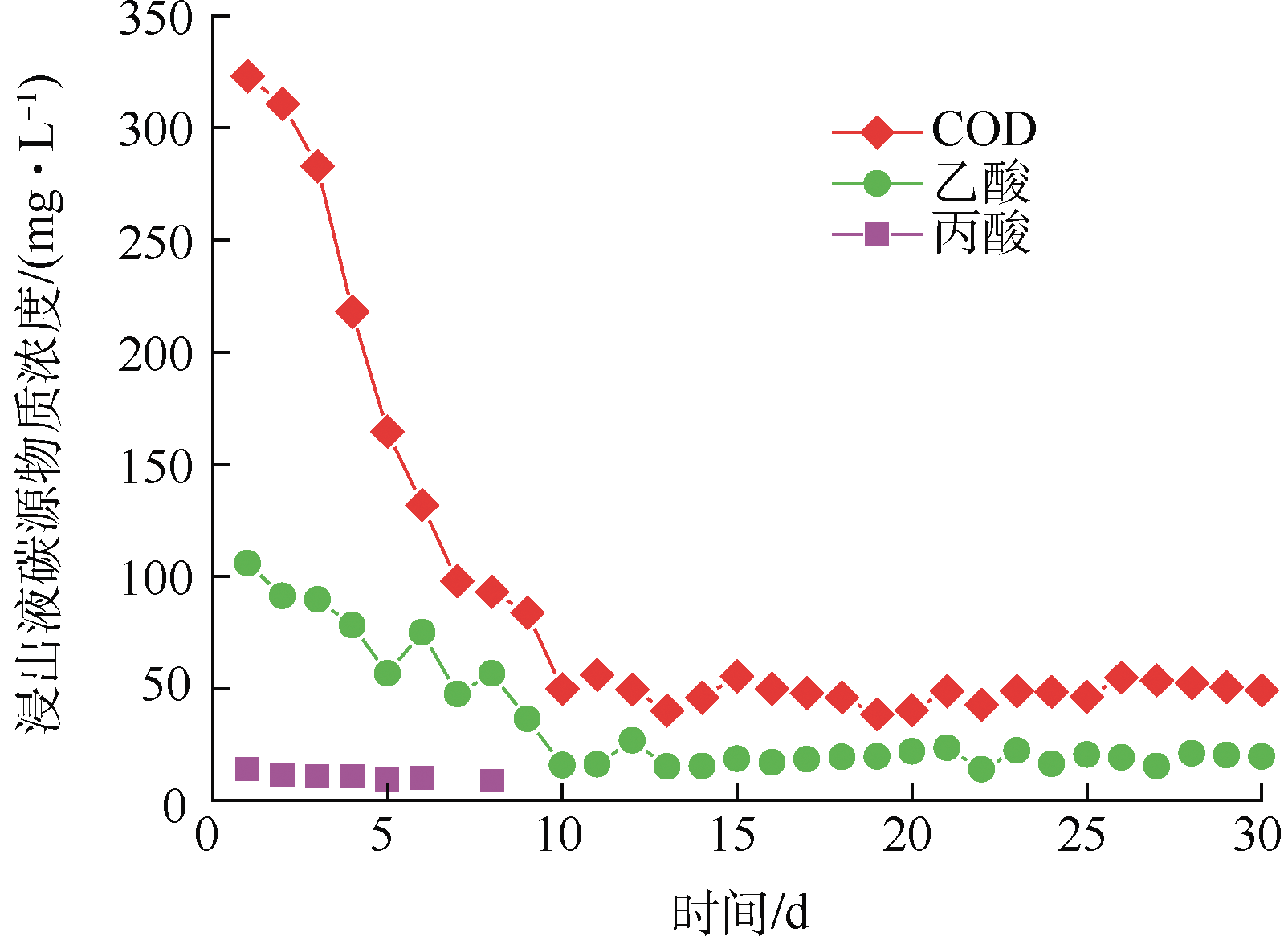

木屑浸出液的COD及VFA濃度變化如圖2所示。結果表明,前10 d內浸出液中COD與乙酸濃度較高,最高達到323 mg·L−1與106.1 mg·L−1,丙酸只在第1~6 天和第8 天的浸出液中檢出,平均濃度為(10.9±1.5) mg·L−1。但此階段COD與VFA的濃度呈明顯下降的趨勢,VFA在浸出液COD中所占比值逐漸上升,從第1 天的32.8%增大到第9 天的43.7%。其原因是木屑表面大量可溶性有機物溶于水中,而后木屑本底有機物被緩慢釋放,而其中VFA的分子質量又相對較低,使得浸出液COD逐漸下降。李樂樂等在玉米秸稈釋碳研究中發現,玉米秸稈釋放COD規律呈現出前期較快、中期下降、后期穩定的規律,且認為前期COD大量釋放是玉米秸稈表面溶解性有機物溶于水中所致。鐘勝強等在研究不同植物材料釋碳性能時也認為,初期水解液COD迅速升高與材料中水溶性碳水化合物快速溶解有關。這都與本實驗得出的結論相符。

圖2 木屑COD及VFA釋放規律

第10 天以后,木屑釋放COD與VFA的速率趨于穩定,直至第30 天,仍有19.9 mg·L−1的乙酸析出,30 d內,COD中(40.6±10.0)%是反硝化菌可直接利用的VFA。研究表明,以VFA為碳源時的反硝化速率高于以甲醇、乙醇為碳源時的反硝化速率,且以乙酸為碳源時反硝化速率最高,混合VFA碳源的反硝化速率更是高于組成它的單一VFA的反硝化速率。而浸泡于水中的木屑恰好可以長時間穩定地釋放出VFA,證明了木屑作為異養反硝化碳源物質的可行性。.污水寶或參見http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

2.2 水力停留時間的影響

2.2.1 水力停留時間對硝酸鹽去除的影響

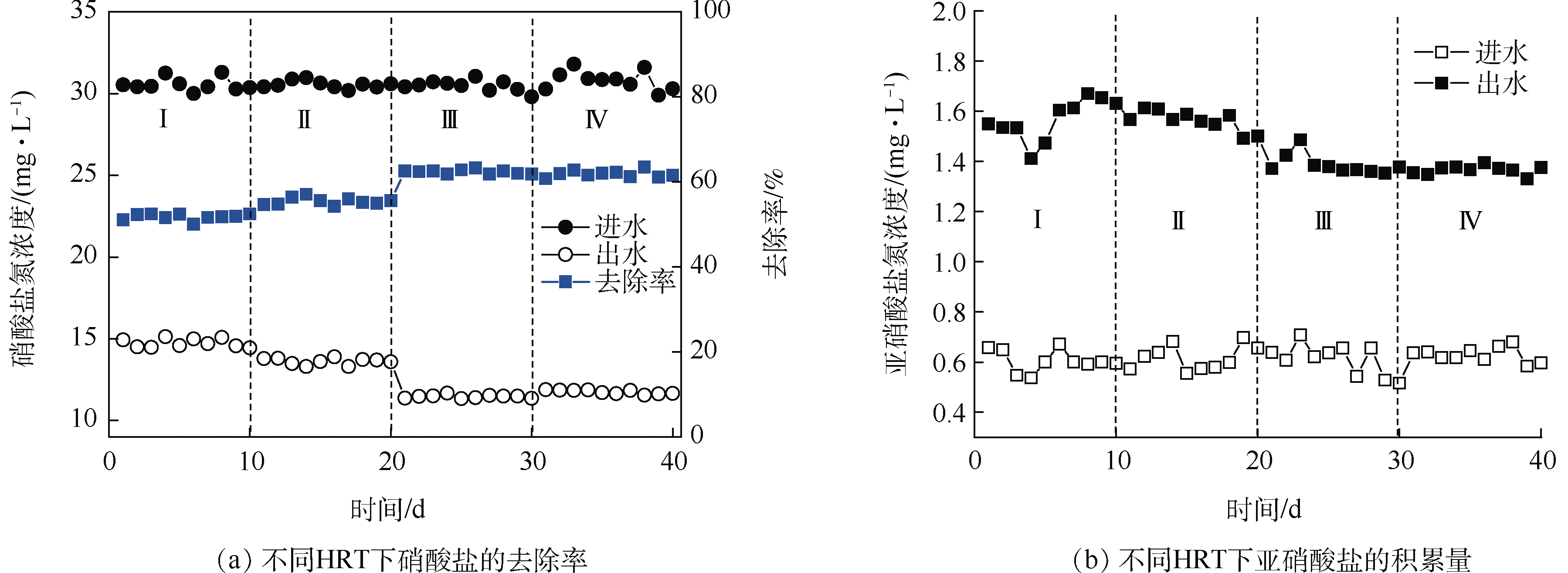

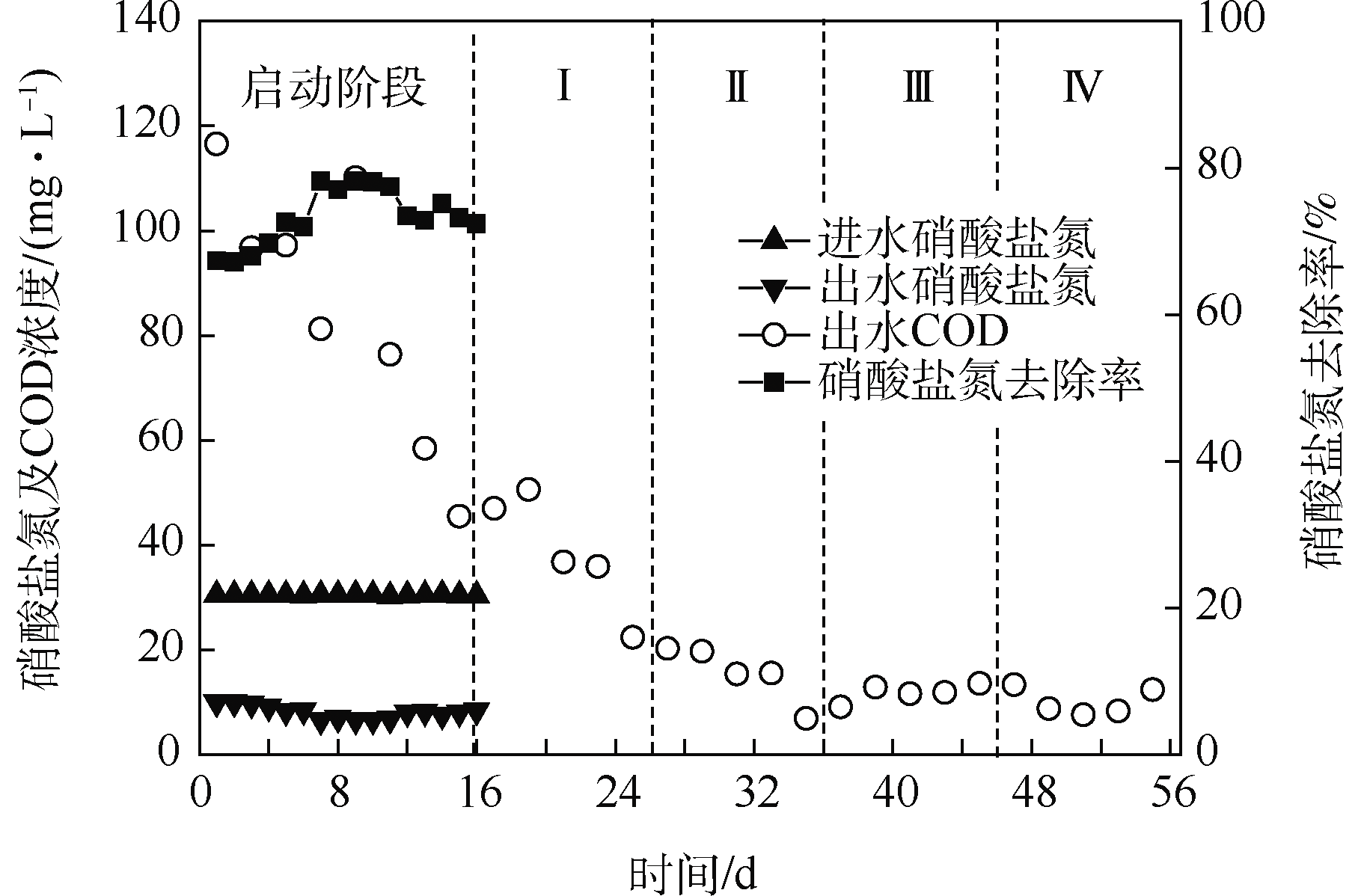

由圖3(a)可知,HRT=6 h時,硝酸鹽去除率在50%左右,從進水的(30.6±0.4) mg·L−1下降至(14.7±0.3) mg·L−1;HRT=8 h時,硝酸鹽去除率略有提高,從進水的(30.6±0.2) mg·L−1下降至(13.6±0.2) mg·L−1;HRT=10、12 h時,硝酸鹽去除率最高,可達60%以上,分別從進水的(30.5±0.3)、(30.8±0.6) mg·L−1下降至(11.5±0.1)、(11.8±0.1) mg·L−1。在2.1中已發現木屑釋放碳源呈現出先快后慢的規律,而反應器運行啟動初期的第1~10 天正是木屑碳源釋放速率最快的階段。而后木屑釋放的碳源速率趨于穩定,反硝化菌可直接利用的VFA含量下降。因此,反應器經過啟動階段之后的硝酸鹽去除率明顯下降,由啟動階段的78.2%降至63.4%。

王淑瑩等研究發現,溶解氧會抑制硝酸鹽還原菌酶系統的合成從而抑制硝酸鹽還原酶的產生,而溶解氧對亞硝酸鹽還原菌的抑制作用更要大于硝酸鹽還原菌。反應器中反應區高度僅為250 mm,由于上流進水中存在的DO持續進入反應器,在反應區中下部抑制硝酸鹽還原酶的生成從而使反硝化速率下降。并且啟動階段過后,未經特殊處理的木屑釋放VFA的速率已基本穩定,其表面富集的水解菌所產生的可利用碳源也不充足,難以使脫氮效率維持在較高的水平。

圖3 不同HRT下的脫氮效能

2.2.2 水力停留時間對亞硝酸鹽積累的影響

由圖3(b)可知,HRT=6、8 h時,出水亞硝酸鹽濃度較高,分別達到(1.6±0.1)、(1.6±0.0) mg·L−1;HRT=10、12 h時,出水亞硝酸鹽濃度下降,分別為(1.4±0.0)、(1.4±0.0) mg·L−1。這主要是因為,反硝化過程中硝酸鹽首先被硝酸鹽還原酶轉化為亞硝酸鹽,而后再由亞硝酸鹽還原酶最終還原為氮氣。亞硝酸鹽是反硝化過程中的中間產物,自養反硝化中,當硝酸鹽濃度低于500 mg·L−1時,微生物在降解亞硝酸鹽的同時生成亞硝酸鹽還原酶,會加快亞硝酸鹽的降解速度[22],而進水硝酸鹽濃度遠低于這一抑制水平。楊莎莎等發現進行亞硝酸型反硝化的最佳pH在7.7~8.6之間,即以弱堿性條件為宜,反應器內部pH始終處于中性范圍,影響了亞硝酸型反硝化的徹底進行。熊劍鋒等[24]以梧桐樹葉浸出液為反硝化碳源進行研究時發現,由于溶解氧始終處于1 mg·L−1以下,COD/N越小,亞硝酸鹽去除率越差。可知木屑在穩定運行階段所釋放的可利用碳源含量不足以支持亞硝酸鹽的完全還原,產生了少量亞硝酸鹽的積累。并且HRT過短時,亞硝酸鹽轉化為氮氣的反應時間不足,反硝化過程無法完全進行,從而導致亞硝酸鹽產生積累。HRT=12 h時,無論是硝酸鹽的去除率還是亞硝酸鹽的積累量均與HRT=10 h時無較大差別,可知最佳水力停留時間為10 h。

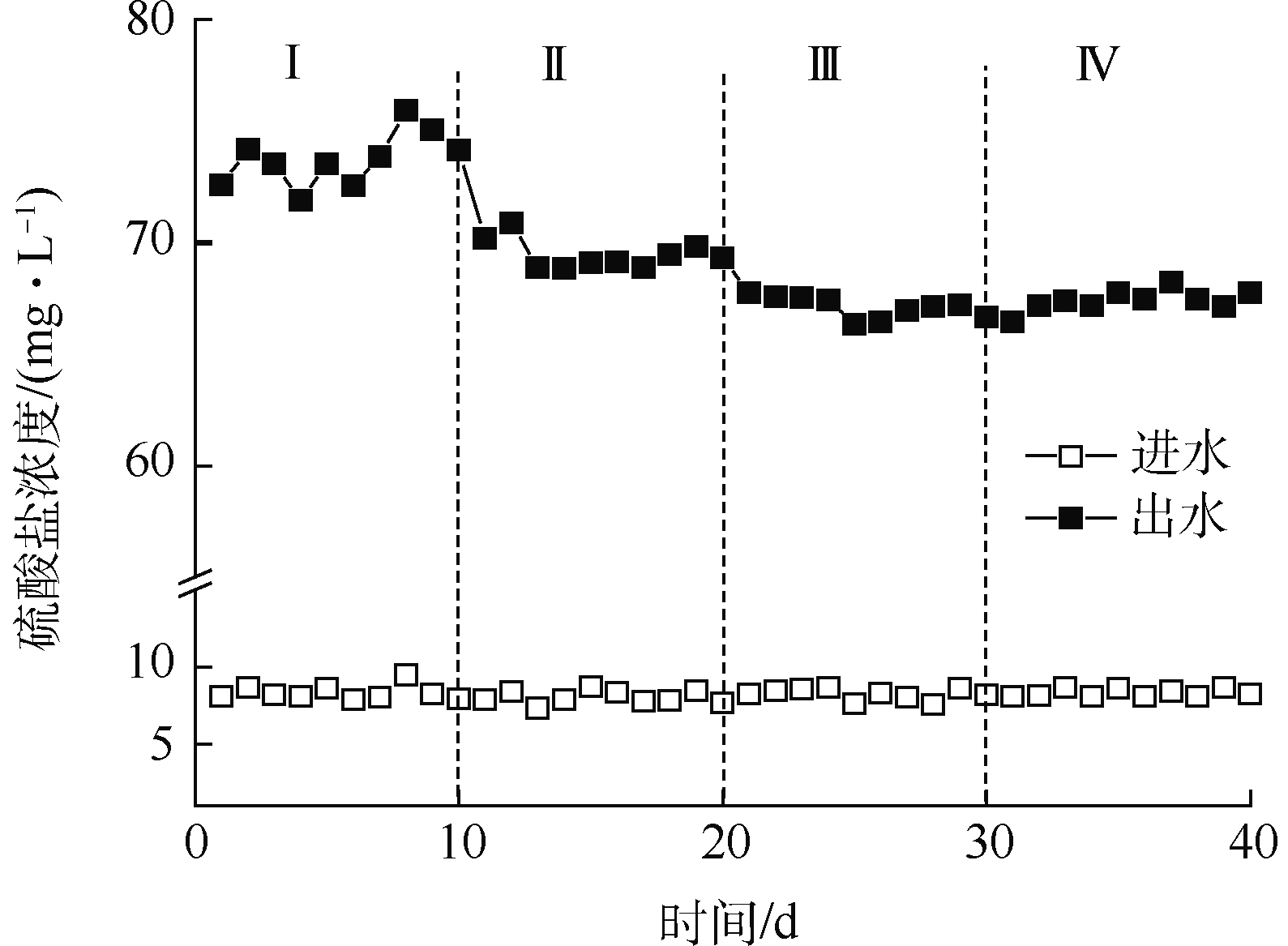

2.2.3 水力停留時間對硫酸鹽積累的影響

由圖4可知。不同階段硫酸鹽的生成量分別為(65.5±0.9) mg·L−1(Ⅰ)、(61.5±0.6) mg·L−1(Ⅱ)、(58.9±0.4) mg·L−1(Ⅲ)、(59.1±0.4) mg·L−1(Ⅳ),呈現逐漸降低的趨勢。OH等研究表明,異養自養聯合反硝化中自養與異養反硝化所占的比重可通過硫酸鹽的生成量間接確定。根據硫自養反硝化中硝酸鹽與硫酸鹽的化學計量數為1:1.1計算可得相應的硫自養反硝化所占的比例分別為(54.9±1.3)%(Ⅰ)、(48.2±1.2)%(Ⅱ)、(41.1±0.8)%(Ⅲ)、(41.2±1.2)%(Ⅳ),結果表明硫自養反硝化所占的比例逐漸下降。這是由于厭氧條件下硫酸鹽還原菌可以使硫酸鹽還原,這種異化過程以有機物為電子供體,最終生成H2S。同時,除硫酸鹽外,硫自養反硝化過程中還會產生亞硫酸鹽、硫代硫酸鹽等中間產物。而兼性自養反硝化菌可以利用各種含硫化合物作為能量來源以適應不同的營養環境。出水中未檢出硫代硫酸鹽也印證了以上說法。所以,由生成的硫酸鹽間接確定的自養反硝化在聯合反硝化中所占的比例可能低于實際情況。木屑-硫磺異養自養聯合反硝化體系不會產生較高的硫酸鹽積累量,且HRT=10 h時硫酸鹽的積累量與HRT=12 h時相差不大,可確定反應器最佳水力停留時間為10 h。

圖4 不同HRT下硫酸鹽的積累量

2.3 出水氨氮的變化

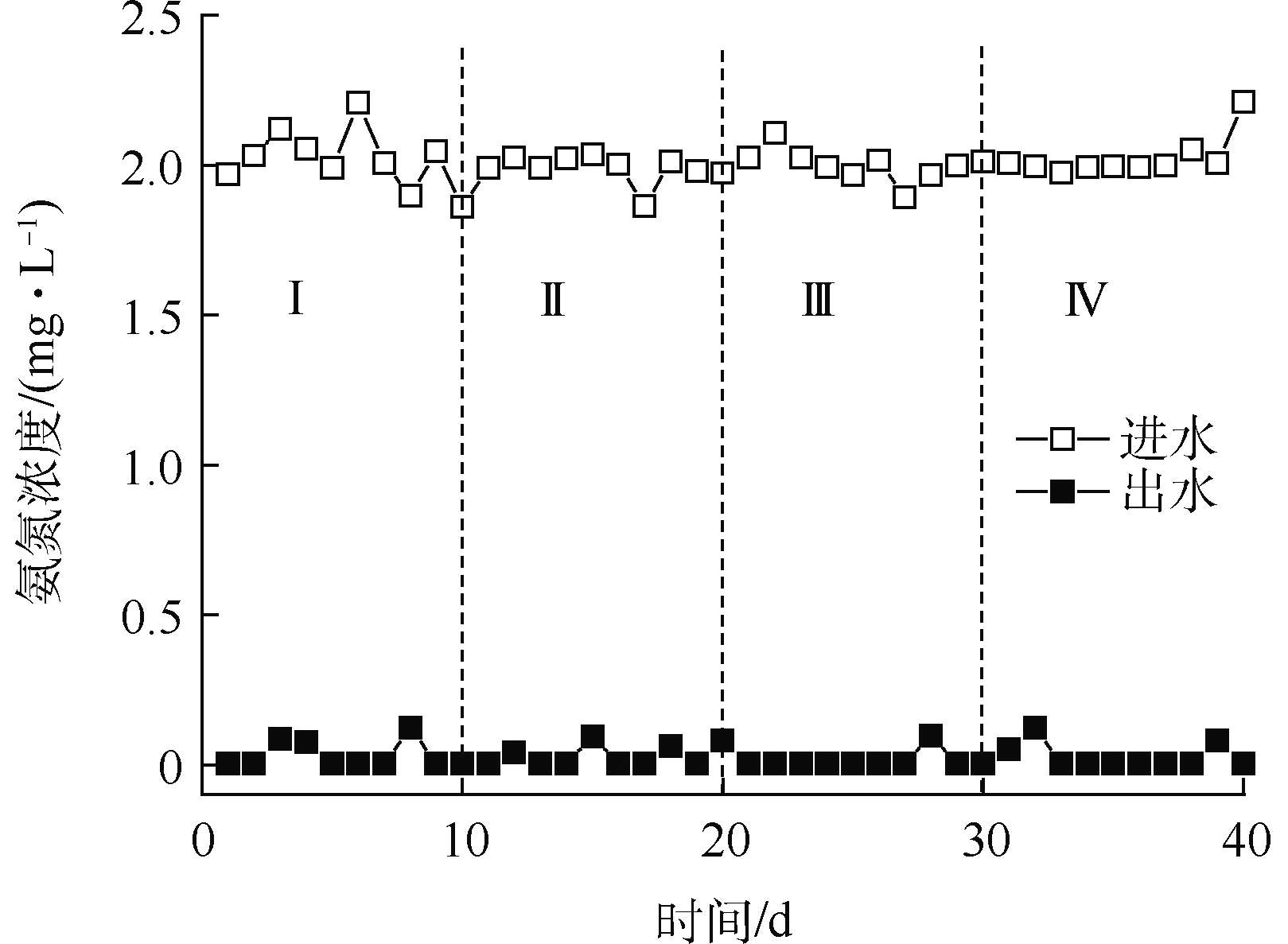

LI等在進行木屑-硫磺異養自養聯合反硝化實驗時發現,由于硝酸鹽異化還原(DNRA)作用,木屑-硫磺異養自養聯合反硝化過程會積累大量氨氮,最高可達2 500 mg·L−1。因此,需考察連續流條件下木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池出水中是否存在氨氮積累。由圖5可知,連續流條件下木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池出水中無氨氮積累,氨氮去除率可達100%。周少奇等發現在有機碳源存在的條件下,厭氧氨氧化與反硝化反應能同步進行,二者之間會產生相互促進作用。厭氧氨氧化是指在厭氧或缺氧條件下,厭氧氨氧化菌以NO2−-N為電子受體,將NH4+-N氧化為N2的生物過程。反應器中有可能發生了厭氧氨氧化反應,實現了NO2−-N與NH4+-N的同步脫除,而未發生硝酸鹽異化還原(DNRA)作用,因而對氨氮具有較好的去除效果。同時說明穩定運行的反應器中不會存在NO2−-N的過量積累。

圖5 不同HRT下氨氮的變化

2.4 出水COD的變化

由圖6可知,在反應器啟動階段,木屑大量釋放碳源,硝酸鹽去除率較高,但出水中也含有諸如木質素、纖維素等微生物暫時無法利用的碳源物質,使得出水COD濃度最高達到116.6 mg·L−1,而后出水COD濃度逐漸下降。第12 天至啟動階段結束,硝酸鹽去除率趨于穩定,出水COD下降至45.5 mg·L−1。第16 天之后,出水COD繼續下降,至第24 天起,出水COD濃度再未超過30 mg·L−1。孫雅麗等以腐朽木為反硝化碳源進行研究時發現反應體系內部已經形成了一個水解菌與反硝化菌共存的微生物群落,在群落的作用下系統實現水解-反硝化脫氮目標。這說明木屑在反硝化濾池中既是微生物生長富集的介質,也可以穩定釋放碳源。運行條件的改變對碳源釋放的速率不產生影響,木屑釋放的碳源與異養反硝化過程消耗的碳源基本持平,出水中無過量殘留的碳源物質,木屑-硫磺異養自養聯合反硝化工藝不會對二級出水造成次生污染。

圖6 出水COD變化

2.5 pH的變化

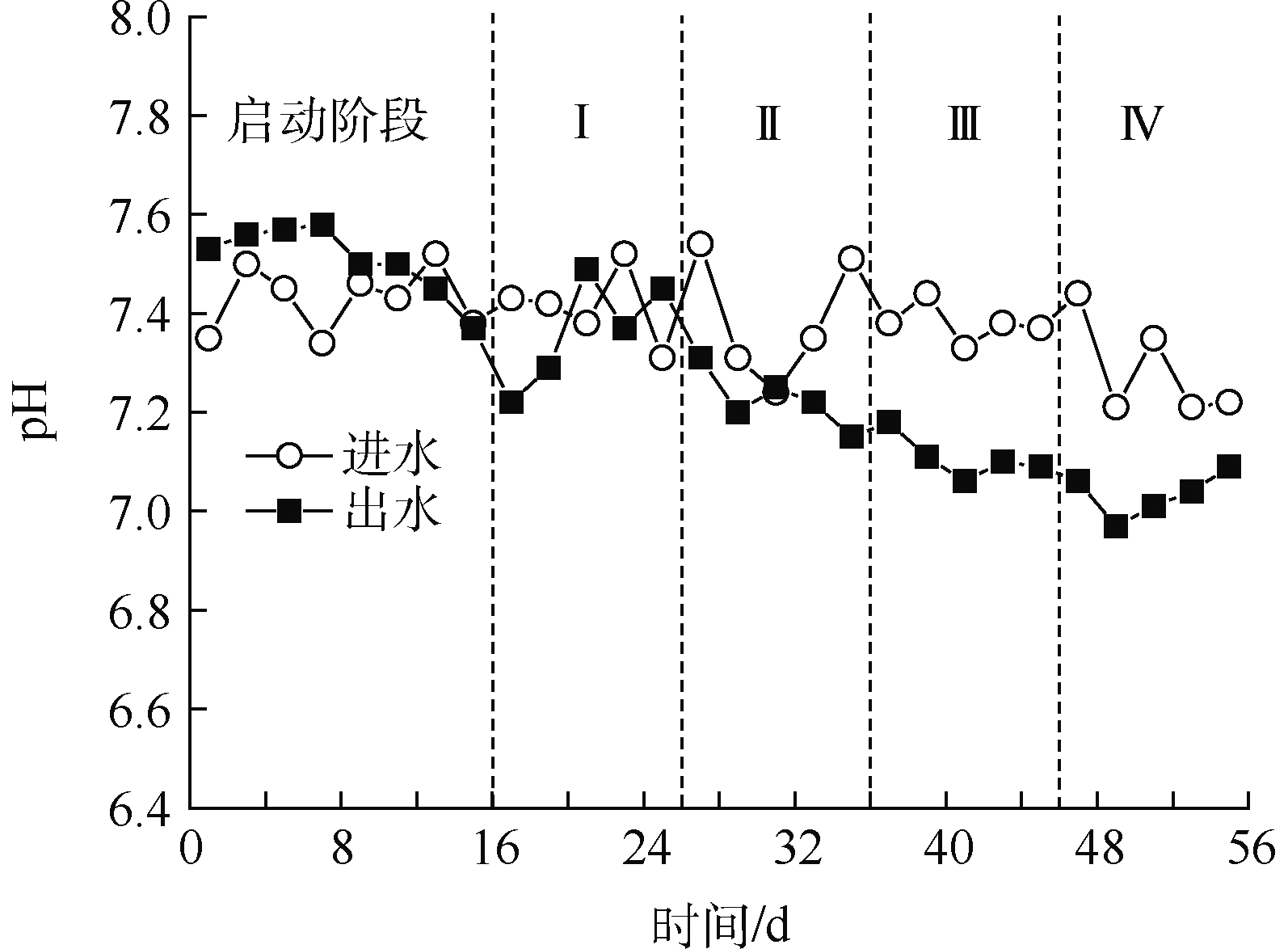

反應器自啟動之后的pH變化如圖7所示。在反應器運行的前16 d內,出水pH較高,最高為7.58。此時木屑釋放大量碳源,異養反硝化速率大于自養反硝化,反應器內部異養反硝化在異養自養聯合反硝化中所占的比重大于硫自養反硝化,產生的堿度大于消耗的堿度。第16 天之后,出水pH基本趨于穩定,均在6.9~7.4的范圍內,出水呈中性。這是由于反應器內部以木屑為緩釋碳源的異養反硝化過程所產生的堿度與硫自養反硝化所消耗的堿度相當。自第28 天開始,pH略有下降,最低降至6.97。說明此時硫自養反硝化所占比例加大,而這一階段硫酸鹽的生成量又呈現下降的態勢,可能是反應器中硫酸鹽還原菌將部分硫酸鹽轉化成H2S的緣故。在運行56 d之內,反應器出水pH未產生較大的波動,說明木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池在運行過程中無需外加堿類物質。

圖7 pH隨時間的變化

3 結論

1)木屑釋放碳源的速率在前10 d內逐漸下降,所釋放的碳源物質中VFA濃度最高達到120.1 mg·L−1,乙酸在COD中所占比例最高達61.0%。而后木屑釋放碳源速率趨于穩定,COD中(40.6±10.0)%為微生物可直接利用的VFA。30 d內木屑均能穩定釋放VFA,木屑可以作為異養反硝化的碳源物質。

2)木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池運行的最佳HRT為10 h。反應器在此條件下對30 mg·L−1的NO3−-N有著較好的去除效果,出水硝酸鹽濃度最低為11.5 mg·L−1,亞硝酸鹽濃度最低為1.4 mg·L−1。在木屑-硫磺填充床反硝化生物濾池內未發生硝酸鹽異化還原(DNRA)作用,出水無氨氮積累。

3)出水SO42−濃度最高為73.8 mg·L−1。HRT=10 h時硫酸鹽的積累量與HRT=12 h時相差不大,低于其他HRT條件的積累量。可確定反應器最佳水力停留時間為10 h。不同階段硫自養反硝化占比分別為(54.9±1.3)%(Ⅰ)、(48.2±1.2)%(Ⅱ)、(41.1±0.8)%(Ⅲ)、(41.2±1.2)%(Ⅳ)。反應器中可能存在硫酸鹽還原菌,使得硫酸鹽生成量逐漸下降。

4)反應器啟動后出水COD逐漸下降,運行穩定后出水COD未超過30 mg·L−1,木屑釋放的碳源與反硝化過程消耗的碳源實現平衡,不會造成碳源過剩現象的產生,出水中無過量殘留有機物。出水pH在6.9~7.4的范圍內,呈中性,無需外加堿類物質。(來源:環境工程學報 作者:董全宇)