1 引言

沉積物是流域侵蝕和環境污染物質的重要載體,保存了流域自然變化及人為活動帶來的水質進程改變等重要歷史信息.沉積物所具有的時間分辨率高、信息豐富和沉積記錄連續性的特點可以彌補歷史資料的不足.藉由沉積物認識區域環境變化和環境污染歷史必須以精確的年代學研究作為基礎,故準確測定沉積速率對提取湖庫沉積記錄的環境信息、建立污染物的遷移轉化和湖庫中營養元素的循環模式等均具重要意義;.水庫作為一種半人工半自然水體,兼具防洪、供水、發電和環境調節等作用,在我國及世界各地廣泛建設,據統計我國現有10萬m3及以上水庫98002座.水庫的水量、泥沙輸運量及水質受人類調節影響明顯,對水庫中大量元素的沉積歷史進行研究也有助于探討人類活動對水體沉積環境演化的影響.

官廳水庫位于北京市西北,是新中國成立后建設的第一座大型水庫,曾經是北京主要供水水源地之一.1997年由于庫區水體水質惡劣,官廳水庫被迫退出了北京市飲用水源地,恢復官廳水庫水質是北京市的一個重要戰略目標.目前對官廳水庫的研究多集中在水質變化、有毒有機物污染、重金屬污染 、水生生態調查和防治措施等方面,但缺乏對官廳水庫沉積速率和大量元素年際變化的研究.

沉積物有機質對污染物的遷移釋放行為起著關鍵性的作用,有機質礦化過程耗氧污染物釋放導致水質惡化,有機質也影響沉積物中重金屬及有毒有機物生態毒性和遷移轉化.通過研究有機質在沉積物中的沉積通量,可以追蹤和剖析污染物歷史沉積變化.本研究以210Pb和137Cs放射性同位素法為測試手段,根據210Pb的衰減規律和137Cs的沉降特征對官廳水庫的沉積速率進行了測定,同時分析了沉積物中有機質及碳氮硫元素垂向分布,初步揭示水質有機質的來源及其污染特征,為研究官廳水庫受人類活動影響的水體污染過程提供參考.

2 材料與方法)

2.1 研究區域概況

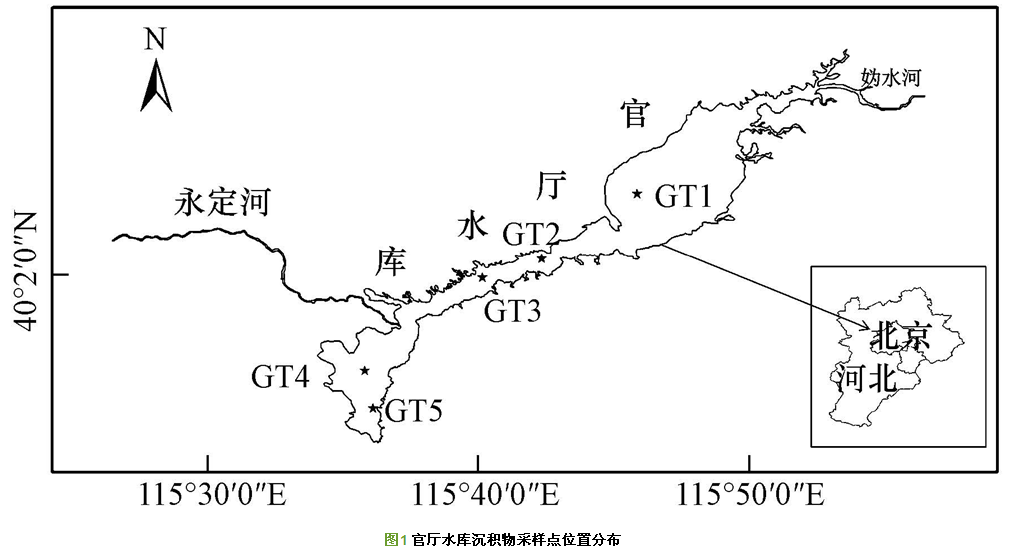

官廳水庫位于河北省懷來縣與北京延慶縣境內,位于北京市西北約80 km,入庫水系有桑干河、洋河和媯水河,其中洋河與桑干河在張家口地區匯合后稱永定河,東流20 km進入官廳水庫.流域面積為43402 km2,位于E 112°8.3′~116°20.6′與N 41°14.2′~38°15′之間.官廳水庫于1951年10月動工,1954年5月建成,1989年擴建后總庫容為41. 6×108 m3,設計水庫面積238 km2,平均水深7~8 m.在20世紀50—60年代,官廳水庫水質一直良好,70年代初期水質出現惡化;在上游排污量劇增和來水量減少的雙重作用下,20世紀80年代中期遭受有機污染;隨后又在水庫的部分監測點發現細菌總數和大腸桿菌嚴重超標;進入20世紀90年代中期,水庫有機污染的進一步加重已使富營養化趨勢日益突出.1997年5月,官廳水庫被迫退出了北京市生活飲用水源地.

2.2 樣品采集與分析

2.2.1 沉積柱采集及預處理

官廳水庫為東北-西南走向的狹長型水庫,2014年4月沿水庫流向共布設5個樣點,實測水深8.5~10 m.利用奧地利Uwitec公司的柱狀采泥器采集.每個采樣點采集樣柱3根,柱長均超過40 cm.采集后立即運回實驗室,取1根沉積柱按前10 cm每1 cm分層、大于10 cm每2 cm分層,用于含水率、有機質、粒徑等分析;另取1根按前20 cm每2 cm分層,大于20 cm每4 cm分層,真空冷凍干燥后用于C、N、S總量分析;同時選取1根沉積樣柱(2#)按每1 cm分層,真空冷凍干燥后利用有機玻璃棒稍稍研磨樣品,除去明顯的石粒、殘體等,壓實后裝入7 mL專用樣品管并稱重,用PARAFILM蠟紙封閉好,靜置平衡1個月,用于構建水庫沉積物年代學序列分析.

2.2.2 樣品分析

冷凍樣品利用真空冷凍干燥機進行冷凍干燥,剔除礫石、動植物殘體等雜質,用瑪瑙研缽研磨后過100目篩后儲存備用.有機質含量以燒失量表示,采用馬弗爐灼燒差值法測定.沉積物中C、N、S含量采用元素分析儀測定,取20 mg左右過100目篩的沉積物樣利用燃燒法測定,其中TOC取經鹽酸脫除無機碳后樣品測定TC,選用水系沉積物成分分析標準物質GSD-9(GBW07309,國土資源部物化探研究所)來控制實驗的準確性和精確性.沉積物定年分析采樣高純鍺能譜儀(GCW1522,Canberra,FRA)對相關放射性核素(137Cs、210Pb、214Pb)的活度進行測定,每個樣品的分析時間為86400 s(24 h).以上測定過程中每個樣品均平行測定3次,實驗結果以均值表示.

采樣點分布圖用ArcGIS 10.0繪制;數據制圖用Origin 9.0完成.

2.3 沉積物沉積速率測定方法

放射性同位素法是目前測定湖庫沉積速率的主要方法,利用137Cs及210Pb已成功應用于湖泊沉積物年代測定2000;姚書春.同時受區域性核試驗和沉積物擾動影響常將137Cs與210Pb 定年方法結合校正,以保證定年的正確性.本研究官廳水庫沉積物計年依據放射性核素137Cs和210Pb的測定結果.

2.3.1 210Pb年代測定的原理和方法

自然環境中的同位素210Pb是天然放射性238U衰變系列中的一個衰變子體,半衰期為22.3 a.大氣中的210Pb通過干、濕沉降蓄積于沉積物中,因不與其母體226Ra共存和平衡,稱為過剩210Pb(標記為210Pbex).通過沉積物不同層位樣品的210Pbex比活度分析,可計算出沉積速率或某一層位的沉積年齡.利用210Pbex計年的模式有3種:CFS模式(穩定輸入通量-穩定沉積物堆積速率)、CIC(穩定初始放射性通量)和CRS(穩恒沉積通量.CFS模式假定當210Pbex自水體到沉積物的輸入通量及沉積物堆積速率均處于穩定狀態,沉積物不同深度210Pbex隨深度呈指數衰減關系.CIC模式假定表層沉積物的初始活度210Pbex為一定值,不同深度沉積物的比活度也隨沉積物深度呈指數衰減.CRS模式假定前提210Pb主要來自大氣沉降,物源區帶來的210Pb對其總量影響不大,沉積通量恒定但沉積速率隨時間而變化.以上3種類型模式基本結構一致,具體采用何種方法進行計算要看沉積物中210Pbex垂直分布狀況.

2.3.2 137Cs年代測定的原理和方法

20世紀50年代大氣核試驗產生的137Cs是揭示侵蝕和沉積過程的有利手段,因為137Cs是一種人工放射性核素,在自然環境中沒有其它來源.137Cs半衰期為30.2 a.全球的137Cs沉降始于1954年,在1963到1964年達到最大,此后呈遞減趨勢,到1980年以后很多地區的137Cs沉降已經低至儀器的檢測限.我國湖泊沉積中一般有3個明顯的時標,分別是1954年、1963年、1986年,有些湖泊中也有1975年.137Cs的這種年代分布模式可以用來重建湖泊、水庫以及洪泛平原沉積物的年代序列.根據峰值層與年代關系推算沉積速率,建立沉積物的年代序列.

2.3.3 沉積通量計算方法

污染物沉積通量采用以下公式進行計算:

式中,Fi 為第i 年(對應某深度)污染物沉積通量;MARi為沉積物質量累積速率,即第i 年(對應某深度)沉積速率;Ci為第i 年(對應某深度)沉積物中污染物含量.

3 結果與討論

3.1 官廳水庫沉積速率估算

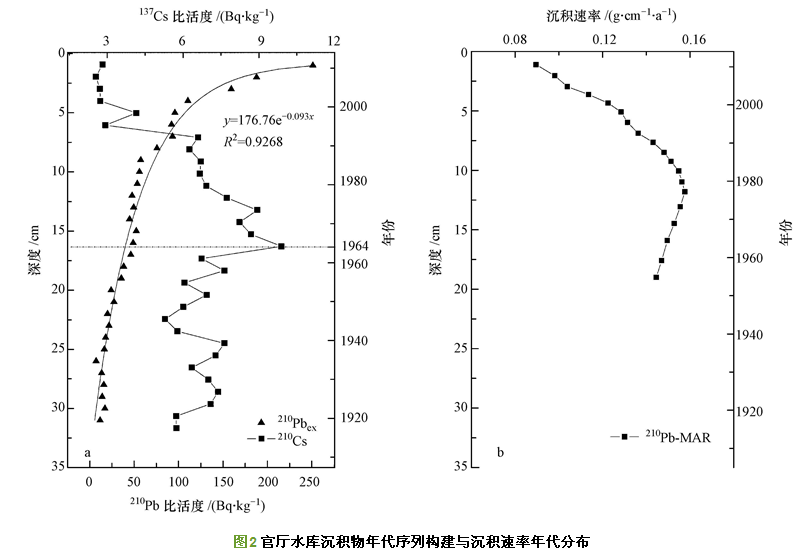

沉積物柱芯中210Pbex比活度垂直分布剖面圖如圖 2a所示,210Pbex比活度隨著深度衰減,具有較好的負向指數擬合關系(R2為0.9268).根據沉積物柱芯中210Pbex分布特征,本研究采用CFS模式計算官廳水庫平均沉積物速率為0.33 cm · a-1.同時,對沉積物中137Cs比活度測定結果表明在16 cm層處出現1個峰值,對應于1964年.將沉積物柱芯的16 cm層作為1964年計年時標,假定水庫水體中顆粒物的沉降速率保持一致,以此構建水庫沉積物年代學序列,獲得官廳水庫沉積物的沉積速率為0.32 cm · a-1,兩種方法計算結果相似.官廳水庫為1954年建成,對應沉積物深度約19.2 cm.由于官廳水庫現址1954年以前原為永定河河道,與現狀沉積環境相差較大,故對20 cm深度以下沉積柱樣品不再分析.

采用210Pbex的 CRS 模式計算沉積物質量累積速率隨深度變化如圖 2b所示.計算結果表明,官廳水庫自建成后MAR經歷了先增加后減少的過程.自1954年水庫建成以后的0.144 g · cm-2 · a-1緩慢遞增到1980年左右的0.156 g · cm-2 · a-1,之后沉積速率發生轉折,遞減至2000年左右的0.128 g · cm-2 · a-1.2000年后沉積速率遞減逐步加速,直至當前的0.090 g · cm-2 · a-1.官廳水庫沉積物的質量累積速率變化很好的反映了人類活動和自然變化對水庫的影響.官廳水庫上游流域黃土丘陵面積廣闊,植被稀疏,水土流失十分嚴重.自1954年官廳水庫建成以后,流域內土壤侵蝕與泥沙輸運導致大量碎屑物入庫,沉積物累積速率不斷升高.但隨著上游工農業發展對水量需求增加,導致入庫水量及沙量減少.1980年以后隨著官廳水庫流域開展水土流失治理工作,特別是1983年永定河上游流域被列入重點水土流失治理區以來,山西大同、河北張家口及北京延慶采取的環境治理措施對減少泥沙淤積起到了積極作用.2000年以后為緩解北京市水資源矛盾,對官廳水庫周邊環境的全面治理進一步減緩了水庫沉積速率.官廳水庫沉積速率的年際變化趨勢與觀測到的流域不同年代泥沙配置狀況也基本一致.

3.2 沉積物有機質分布特征

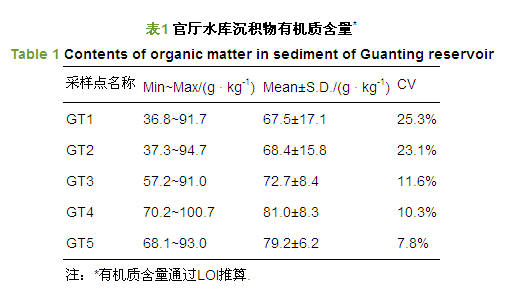

根據逐層的干重和濕重關系計算孔隙度,進行沉積柱的質量深度校正,分析不同質量深度各污染物沉積特征.官廳水庫沉積柱有機質含量為36.8~100.7 g · kg-1,平均含量為(73.8±12.9)g · kg-1(表 1).其中GT4樣點有機質含量最高,為70.2~100.7 g · kg-1,平均為(81.0±8.3)g · kg-1;其次為GT5樣點有機質含量最高,為68.1~93.0 g · kg-1,平均為(79.2±6.2)g · kg-1;GT1樣點有機質含量最低,為36.8~91.7 g · kg-1,平均為(67.5±17.1)g · kg-1.空間分布上,南部庫區有機質含量略高于北部庫區,表明相對于北部的媯水河,永定河輸入有機質含量較大.此外,媯水河口的濕地植物對入庫河水的凈化也可能是導致庫區內部有機質空間差異的原因之一.

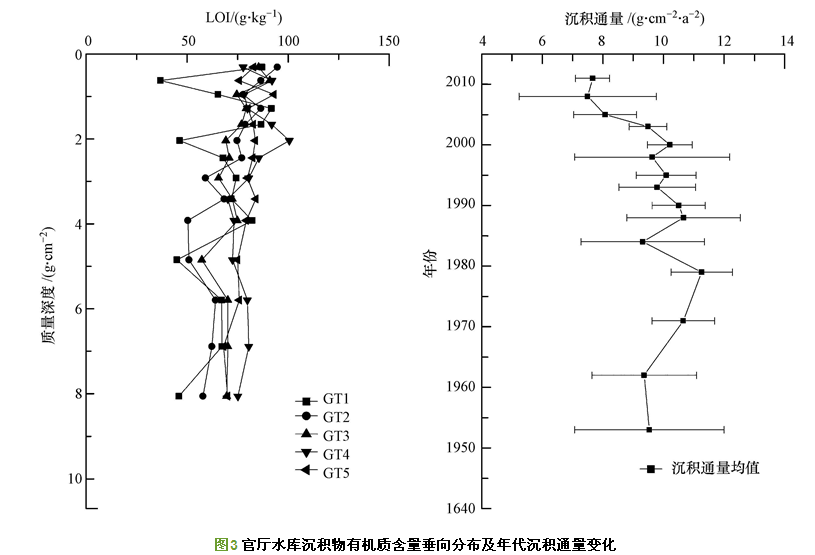

各采樣點有機質的垂直分布特征如圖 3所示.所有樣點沉積柱中有機質含量隨著深度的增加總體呈降低趨勢,但不同樣點有機質含量隨深度變化有所差異,其中GT1樣點有機質變異系數最大,達到25.3%,GT5樣點有機質變異系數最小,為7.78%.按照變化規律可以分為3類:一類有機質隨著深度的增加呈良好的降低趨勢,呈現出明顯的“沉降-降解-堆積”三階段分布特征,如GT2、GT3樣點;第二類有機質隨深度增加呈明顯的極大值、極小值的波動,如GT1樣點等,這可能與樣點水體顆粒物在沉積時受到一定的干擾有關;第三類有機質隨深度增加變化不大,如GT4、GT5,這可能與樣點所處環境受到干擾較小有關.

官廳水庫有機質沉積通量隨年代也呈先增加后減少的趨勢(圖 3).1960年以前有機質沉積通量較為穩定,之后迅速增加.1980年至2000年有機質沉積通量變化較為劇烈,但整體呈緩慢降低.2000年以后有機質沉積通量降低幅度增大.有機質的沉積通量受沉積速率值和沉積物中有機質含量值兩個因素影響,官廳水庫有機質的沉積通量變化與沉積物沉積速率年變化趨勢相似(圖 2b),而與沉積物中有機質含量不同(表層多高于底層),表明官廳水庫有機質沉積通量的年變化主要由沉積物沉積速率年變化決定.

3.3 沉積物碳氮硫垂直分布特征

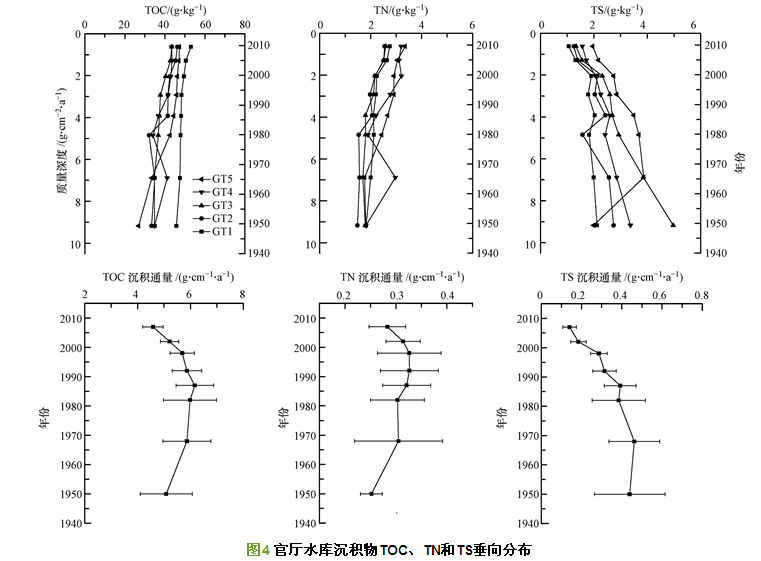

官廳水庫表層沉積物中各點碳氮硫含量相差不大,垂向分布上TOC、TN含量隨深度增加緩慢遞減,而TS含量隨深度增加升高(圖 4).其中TOC含量為26.9~53.0 g · kg-1,平均值為(41.7±5.9)g · kg-1 ;TN含量為1.5~3.4 g · kg-1,平均值為(2.3±0.5)g · kg-1;TS含量為1.1~5.0 g · kg-1,平均為(2.4±0.8)g · kg-1,GT1~GT5深層TS含量分別為表層的2.0倍、2.2倍、3.7倍、2.1倍和1.0倍. 沉積物中碳氮硫含量變化是沉積物物質來源、沉積環境的差異性的表現,各樣點碳氮硫變化趨勢的相似性表明了官廳水庫有機質的來源與沉積環境空間差別較小.此外,官廳水庫TS垂向變化趨勢與蘇黎世湖和日內瓦湖不同,與洱海研究結果類似.C、N、S不同的垂向分布特征與沉積物早期成巖有機質降解過程中有關.C和N 伴隨有機質降解過程發生形態轉化和運移,并向上覆水體中釋放,使得沉積物中碳氮元素含量減少.硫酸鹽還原通常被認為是沉積物中硫元素生物地球化學循環過程的開始,通過沉積物中硫酸鹽還原菌(SRB)將孔隙水中SO42-還原成H2S,H2S 可以繼續與沉積物中的Fe反應形成比較穩定的黃鐵礦(FeS2)而被埋藏,也可以與其它重金屬反應形成不溶于水的金屬硫化物沉淀,降低了重金屬對底棲生物的毒性.因此沉積物中的硫元素大多只是形態轉化而難以運移,造成沉積物中TS的積累.

沉積物中碳氮硫含量變化是沉積物物質來源、沉積環境的差異性的表現,各樣點碳氮硫變化趨勢的相似性表明了官廳水庫有機質的來源與沉積環境空間差別較小.此外,官廳水庫TS垂向變化趨勢與蘇黎世湖和日內瓦湖不同,與洱海研究結果類似.C、N、S不同的垂向分布特征與沉積物早期成巖有機質降解過程中有關.C和N 伴隨有機質降解過程發生形態轉化和運移,并向上覆水體中釋放,使得沉積物中碳氮元素含量減少.硫酸鹽還原通常被認為是沉積物中硫元素生物地球化學循環過程的開始,通過沉積物中硫酸鹽還原菌(SRB)將孔隙水中SO42-還原成H2S,H2S 可以繼續與沉積物中的Fe反應形成比較穩定的黃鐵礦(FeS2)而被埋藏,也可以與其它重金屬反應形成不溶于水的金屬硫化物沉淀,降低了重金屬對底棲生物的毒性.因此沉積物中的硫元素大多只是形態轉化而難以運移,造成沉積物中TS的積累.

沉積物中碳氮硫的沉積通量變化有所差異,其中TOC沉積通量在1980年左右呈現明顯轉折變化,由快速增加轉為快速減少;TN的沉積通量自水庫建成后至2000年緩慢增加,然后逐步減少;而TS沉積通量與沉積柱中TS含量變化趨勢相同,隨年代逐漸減少.官廳水庫中TOC和TN沉積通量與有機質沉積通量變化趨勢相似,表明TOC和TN的垂向分布特征可能與有機質的沉積降解過程有關.自水庫運行以后流域內輸入的有機質逐步增加,1980年以后流域內采取控制水土流失措施后,有機質沉積速率降低帶來TOC大幅減少,而TN減小幅度相對較緩,說明水體中氨氮和硝酸鹽的遷移轉化也是沉積物中TN重要來源,這也與1980年后水庫水體出現富營養化的觀測結果相吻合.TS沉積通量隨深度增加而增加的趨勢,也表明官廳水庫沉積物中硫元素主要來自于硫酸鹽成巖過程.

3.4 沉積物中碳氮硫元素比及其環境意義

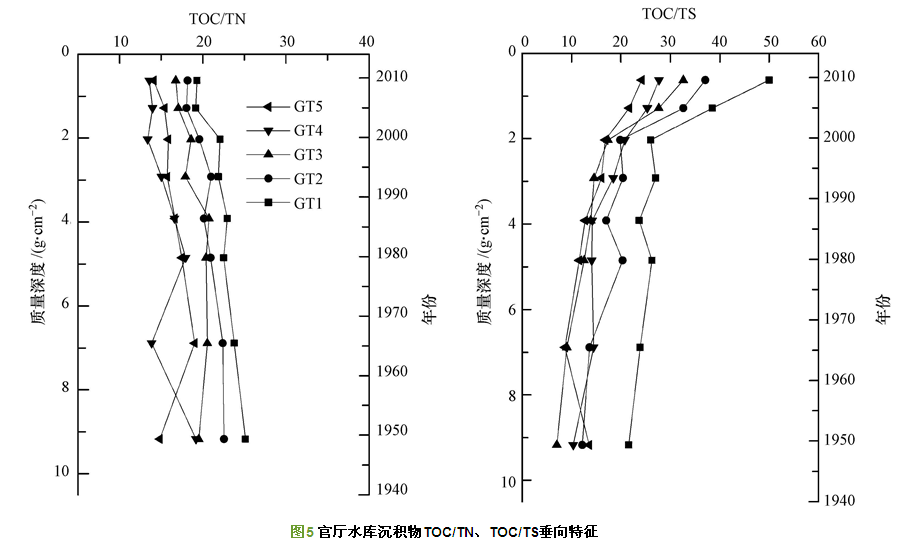

沉積物中碳氮比(TOC/TN)可以有效地指示有機質的來源.沉積物中有機質主要來源于湖泊中藻類和由流域侵蝕帶來的陸生植物碎屑.不同來源的有機質表現出不同的TOC/TN值(Dean,1999;錢君龍等,1997).浮游藻類由于富含有機質而導致較低的TOC/TN值,一般在4~10之間;維管束植物由于富含纖維素而導致較高的TOC/TN,一般大于20(Meyers,1994;楊洋,2014).官廳水庫大多數點沉積物的TOC/TN值在13.4~25.1之間(圖 5),說明官廳水庫沉積物有機質主要來源陸地植物源和藻類內源的混合源.各點位沉積物柱C/N比隨年代而減小,也表明官廳水庫中有機質來源早期以陸生植物為主,而近20年以來隨著外源的逐步控制,藻類植物沉積成為有機質重要來源.

基于酸沉降及硫元素形態轉化過程對營養物質及重金屬毒性的重視,有關土壤、河流及湖泊關于硫的遷移和儲存作用的研究越來越多.官廳水庫各沉積柱TOC/TS值為7.0~50.0(圖 5),垂向分布上表層高于深層,且在0~6 cm呈現明顯降低.一般認為固著沉積物中硫量與有機碳濃度成正相關關系,但官廳水庫中沉積物中有機質與硫化物含量卻呈負相關,表明官廳水庫中硫酸鹽礦化與有機硫化物降解有關,其具體機理過程還有待深入研究.

4 結論

1)采用210Pb和137Cs測定官廳水庫線性沉積速率分別為0.33 cm · a-1和0.32 cm · a-1.沉積物質量累積速率呈現先增加后減少的趨勢.沉積物中有機質含量為36.8~100.7 g · kg-1,平均含量為(73.8±12.9)g · kg-1.南部庫區有機質含量略高于北部庫區,有機質含量隨著深度的增加總體降低趨勢.而沉積通量隨年代呈先增加后減少的趨勢,表明官廳水庫有機質沉積通量的年變化主要由沉積物沉積速率年變化決定.大多數點沉積物的TOC/TN值在13.4~25.1之間,說明官廳水庫沉積物有機質主要來源于陸地植物源和藻類內源的混合源,初期以陸生源為主.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

2)官廳水庫沉積物大量元素中TOC含量為1.18%~7.83%,TN含量為0.04%~0.73%,TS含量為0.07%~0.50%.垂向分布上TOC、TN含量隨深度增加緩慢遞減,而TS含量隨深度增加升高.沉積通量上TOC在1980年前快速增加然后快速減少;TN緩慢增加至2000年后逐步減少;而TS沉積通量隨年代逐漸減少.TOC垂向分布特征與有機質沉積降解過程有關,TN垂向分布與有機質降解及水體中硝酸鹽和氨氮的遷移轉化過程有關,而TS垂向分布與硫酸鹽成巖過程有關.