1 引言

隨著石油產品需求量的不斷增加,石油及其制品通過多種途徑進入環境,對土壤和水體造成了嚴重污染,并且威脅著人類的健康,石油污染土壤技術的研究及應用正日益受到廣泛重視與關注.由于物理修復(如熱處理)在破壞土壤中污染物的同時也破壞了土壤的組分和結構,而且價格昂貴;化學修復效果較好,但所使用的化學試劑會產生二次污染,限制了其應用范圍.

生物修復技術被認為是一種綠色環保、無二次污染、高效、可徹底降解污染物的具有發展前景的石油污染修復方法.該技術關鍵在于利用功能微生物可降解多種石油烴組分,研究內因——如何最大程度強化菌群自身降解石油污染底物的能力(Zhang et al., 2008),并對影響混合菌群降解性能的營養條件和環境因素(外因)進行試驗研究.如利用細菌和真菌在生長以及對石油類物質降解途徑方面的互補性,構建了以真菌和細菌組成的混合菌劑,大大地提高了石油類物質的生物降解(劉錚等,2008);利用GC-MS數據分析降解菌對原油中的烷烴、芳香烴的降解能力;GC-MS聯用法用于含油污泥中碳氫化合物降解性能的測定,另外,對降解菌的生長特性,降解菌對不同烴類的利用能力及添加淀粉和葡萄糖碳源對降解率的影響行進了研究.國內外研究表明,石油降解菌酶的活性、環境、無機營養、肥料、微生物的類型等對油污染場地的修復起到重要作用.利用石油地質中石油族全組分進行微生物降解分析是一種獨特的角度,需要對全族物質做全面解析,前面所述研究中對有對正構烷烴和姥鮫烷,植烷的降解研究,但藿烷,甾烷族成分的圖譜解析不易識別,且含量低,研究很少.

筆者前期從甘肅長慶油田油污土壤中富集、篩選出5株降解石油的菌株,對其進行了鑒定及油污土壤的修復研究.本文運用石油地質學和分析化學對石油降解菌降解石油烴的族組分的GC-MS“指紋分析”和標志物的演化參數分析,揭示微生物降解石油族主要成分正構烷烴、藿烷和芳烴的降解程度及地球演變特征,從而對菌群底物——石油族不同化學結構進行優化提供重要實驗依據,同時對降解過程中的生物演化從地球化學的角度進行了機理分析.使所構建的石油降解菌群對底物利用達到優化效果,能對石油烴進行最徹底的降解,以提高菌群的生物修復功能.

2 實驗部分

2.1 實驗材料

2.1.1 油樣來源

所用原油取自甘肅隴東地區西峰市郊油井,將原油用正己烷(色譜純)溶解,然后水浴蒸發正己烷,并在真空干燥箱中除盡殘留正己烷,得到標準油樣品,放入干燥器中備用.

2.1.2 菌株來源

所用菌種為本實驗室分離保存,分別為:A6菌株屬于銅綠假單胞菌(Pseudomonas aeruginosa)菌屬,A5菌株屬于蒙氏假單胞菌(Pseudomonas monteilii)菌屬,D4菌株屬于魯菲不動桿菌(Acinetobacter lwoffii)菌屬,F1菌株屬于黃色類諾卡氏菌(Nocardioides luteus)菌屬,F2菌株屬暗黑微綠鏈霉菌(Streptomyces atrovirens)菌屬.

2.1.3 無機鹽培養基

NH4NO3 2.0 g · L-1,K2HPO4 1.5 g · L-1,KH2PO4 3.0 g · L-1,MgSO4·7H2O 0.1 g · L-1,無水CaCl2 0.01 g · L-1,NaEDTA·2H2O 0.01g · L-1,pH值為7.5.

2.2 實驗方法

2.2.1 試樣處理

將5種菌劑F1、F2、A5、A6、D4接入20 mL無機鹽培養基的三角燒瓶,培養基含標準油10 mg,28 ℃下培養7 d,15 d后取出加入10 mL氯仿,超聲破乳15 min,萃取出氯仿相,水浴蒸發氯仿,再將殘油準確稱量后定容10 mL,即為GS-MC 測試降解油樣.將不添加菌劑的標準油作為對照組.

2.2.2 GS-MC測定各菌株降解石油各組分含量

降解油樣各組分分析條件為:氣化溫度 260 ℃,載氣He,柱溫200 ℃,柱SE-30(50 m).質譜條件為:電子能量70 eV,質量范圍40~450.GS-MC圖譜圖解析時從總離子流圖中提取正構烷烴、藿烷、芳烴系列物質,用質量歸一法計算出樣品中各系列化合物的含量.在石油混合物組分中分子量相同物質的比較多,但每個物質的結構不同,在GC-MS離子源中,每個分子被電子流轟擊打成碎片時,由于結構不同而出現各自的特征碎片離子.如正構烷烴的碎片離子為57、71、85…,藿烷會出現最大的積分碎片峰191,甾烷的最大特征碎片為217(α,α型結構),218(M+1峰)(β,β型結構).利用物質的特征碎片值可以從總離子流圖中將同系列物質提取出來.

石油烴中正構烷烴、藿烷系列物質的降解率R計算方法如下:R=(M1-Mi)/M1,式中:M1為對照組中標準油各物質質量百分含量;Mi為第7、15 d殘油中各物質質量百分含量.

3 結果與討論

3.1 石油降解菌對正構烷烴的降解

不同石油降解菌對石油中不同烴類的降解能力不同.多數石油降解菌一般只能降解一種或幾種烴類,而中、長鏈正構烷烴能被大多數石油降解菌所降解.研究在不同時間里各菌株降解正構烷烴的降解率,及微生物對正構烷烴降解演化動態變化規律,即用OEP、w(∑C21-)/w(∑C22+)、姥植比(w(Pr)/w(Ph))等生物降解標志物演化參數反映各菌株對原油中正構烷烴演化降解的規律.

3.1.1 正構烷烴的降解差異分析

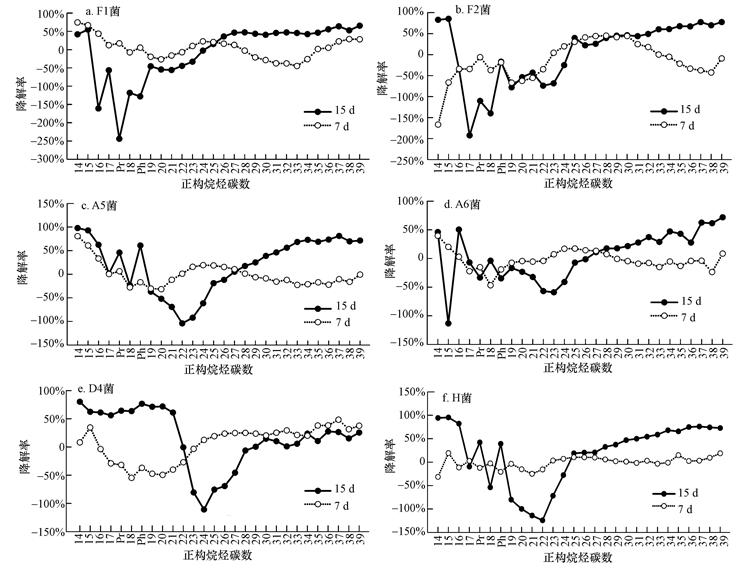

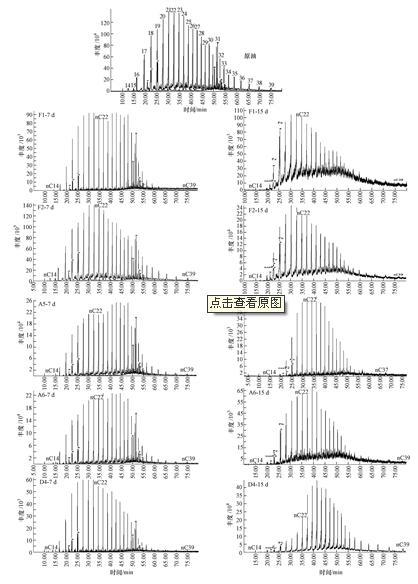

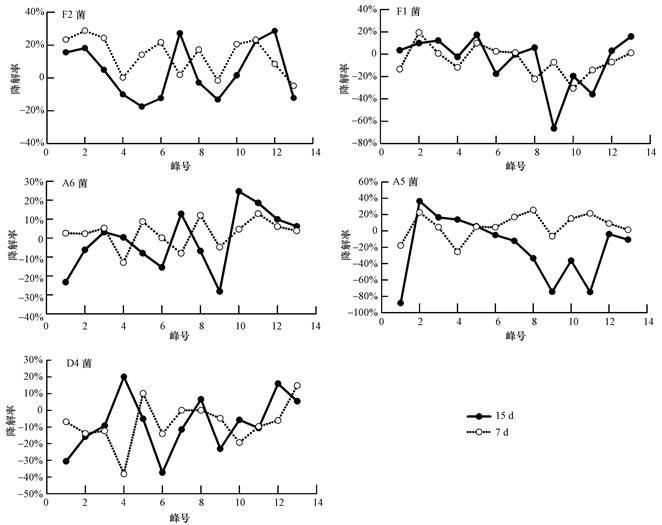

原始油樣與經混合菌作用7、15 d的正構烷烴碳數分布均為C14~C39.從GC-MS圖譜分析計算得到經菌劑作用7 d和15 d后原油的降解率.從降解率折線圖可以看出,7 d菌劑作用于原油降解不明顯,而15 d的降解幅度比7 d大,菌株在7 d主要利用中低碳數的正構烷烴,而15 d菌株主要降解高碳數段,在C31~C39碳數段15 d的降解均為正值;F2、A5對高碳數正構烷烴降解高達60%以上,A5菌15 d降解高達67.58%.說明7 d以前降解菌仍處于適應階段,降解優勢在15 d更明顯;7,15 d的降解呈明顯的互補規律,正構烷烴各部分含量呈先增后減或先減后增的規律;奇偶優勢在15 d體現更明顯.

各菌株對正構烷烴的降解效果如圖 1所示.由 圖 1可看出: A5和A6的降解圖形相似,這可能與其所屬菌屬相似有關,從而攝取的碳源結構也相似(崔志松等,2010).除去D4菌株,其它菌株在7 d主要降解中低碳數正構烷烴,15 d以降解高碳數烷烴為主,而D4菌株降解情況與其它菌株正好相反.降解結果使中間碳數烷烴含量大幅增加,在C20~C24間出現降解低谷.而對于混合菌劑H(圖 1f),前7 d不管對于低碳數還是高碳數正構烷烴都具有較好的降解效果,但15 d的降解以高碳數正構烷烴為主,整個石油烴的含量呈下降趨勢.由此可見,相對于分子量較大的芳香烴污染物來說,微生物降解正構烷烴相對容易,周期較短.同時,正構烷烴降解后的產物也為微生物提供充分可利用的碳源,更有利于微生物的生長,這也是微生物對正構烷烴降解率較高的一個原因.

圖1 不同菌劑對正構烷烴的降解率

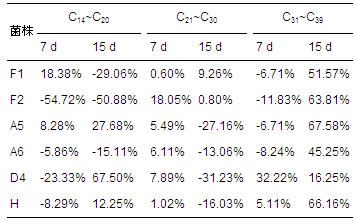

從表 1可以看出,原始油樣和經菌株降解 7 d和15 d的正構烷烴的碳數分布相同均為C14~C39,經各種菌劑作用后正構烷烴的主峰碳明顯前移,表明菌劑對高碳數正構烷烴具有選擇性,有較強烈的去甲基作用的結果.15 d,F2、A5、混合菌H對于高碳數段的正構烷烴降解率高達60%以上,最高為A5菌劑高碳數降解率為67.58%,D4菌劑降解低碳數達到67.50%;7 d中,A5菌劑降解中低碳數正構烷烴最高為13.77%,D4降解高碳數正構烷烴最高(32.22%);表明A5和D4菌劑對于正構烷烴降解表現較優.混合菌對于正構烷烴的降解率要高于各個單菌分別作用,菌種之間表現為協同作用,菌種間可以穩定共存.說明菌種合理混合有利于石油降解.

表1 菌株對不同碳數正構烷烴平均降解率

3.1.2 正構烷烴生物演化參數分析

從表 2可以看出,原始油的成熟度高,經菌株作用后OEP變化不太明顯,但原始油樣的OEP值多數大于經菌劑作用7 d的原油樣品,可見各菌株在7 d降解正構烷烴時,奇數碳烷烴的降解速率大于偶數碳烷烴;而從15 d的OEP值可看出,F1和A6樣品的OEP值與原始油量相比分別為1.026和1.067,略大于原始油樣OEP值.除F1、A6菌株外,其它菌株的OEP值都小于1,且長期的OEP值均比短期的小,說明15 d這些菌劑降解奇數碳的優勢更為明顯.

表2 正構烷烴生物演化參數值

F2的w(∑C21-)/w(∑C22+)值在7 d和15 d都是最大,說明F2菌劑對高碳數降解優勢最為明顯,這與表 1的結果相一致.D4菌劑在15 d的w(∑C21-)/w(∑C22+)值大幅降低(15 d的值為0.265),同樣表明D4菌劑沒有強烈降解高碳數烷烴的特征,反而有選擇性降解低碳數烷烴的能力.

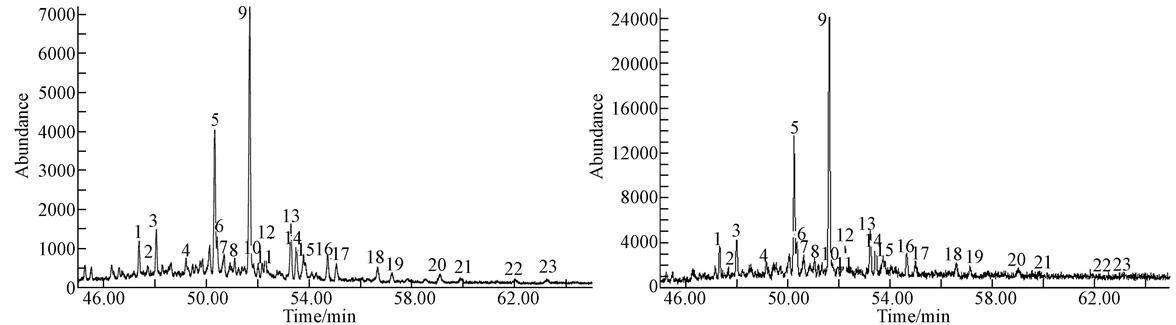

圖2 原油樣和各菌劑GC/MS總離子流圖

由表 2可以看出,除A6降解15 d油樣姥植比(0.99)與原油基本相近外,其它菌株對石油降解后,其w(Pr)/w(Ph)比值均大于原油,說明原油中類異戊二烯烷烴在不同菌劑的作用過程中,均發生了明顯的降解,使部分植烷脫去一個甲基轉化為姥鮫烷.

3.2 藿烷的降解規律

藿烷的主要成分為萜類化合物,包括三環二萜烷和五環三萜烷化合物,藿烷不是由生物體直接合成,而是由死亡生物體經地球化學過程演化而來.其微生物轉化涉及羥基化、環氧化、脫氫等多種反應類型.在菌劑的作用下,環氧化分為兩種,一種氧化酶先將其氧化為環醇,接著脫氫形成環酮;另一種氧化酶再氧化環酮,環斷開,之后深入降解.羥基化,在化合物的非羥基化位點上引入一個羥基能增強其生物學活性.

藿烷相對穩定,常用藿烷作為一個可靠的指標來評估大多數野外條件下的生物降解.目前研究表明,C30藿烷及其相關同系物(如C31~C35藿烷)在一定的實驗條件下可被微生物降解菌降解.本節用各菌株降解藿烷各物質相對原油的降解率,分析各菌株降解藿烷的不同,用生物標志物Ts/Tm、C31和C31的αβ-22S/22(S+R) 、∑hop/∑烷烴比值作為生物演化石油過程中藿烷降解和構型轉化的依據.

其中:Ts/Tm是石油地質領域常用的有機質演化程度參數,Ts為18α(H)-22.29.30-三降藿烷,Tm為17α(H)-22.29.30-三降藿烷.在生物體原生質中只有Tm構型是沒有Ts構型的,當這類生物進入地質體后在熱作用、微生物作用、壓力及礦物催化作用下三降藿烷將由Tm立體構型逐漸向更穩定的Ts立體構型轉化,因而Ts/Tm比值越大既反映了有機質受外作用力的程度越強,研究樣品主要改變的外作用力是混合菌作用,所以Ts/Tm比值越大則混合菌對有機質的降解越強烈.

大于31個碳的17α(H)、21β(H)構型的藿烷其第22位碳原子成為手性碳,因而會出現一對鏡像異構體(22S+22R).由于在生物體中22R異常高而22S很低,通常將22R構型稱作生物構型將22S構型稱作生地質構型.當這類生物進入地質體后在熱作用、微生物作用、壓力及礦物催化等外力作用下22R將逐漸向22S轉化,其轉化終點值為22S ∶ 22R=6 ∶ 4.地球化學研究中常用C31αβ-22S/22(S+R)和C32αβ-22S/22(S+R)作為判識有機質手性構型演化程度的參數.∑藿烷/∑正構烷烴比值是樣品中藿烷系列的相對豐度與正構烷烴系列相對豐度的比值,用來研究原油遭受不同細菌作用15 d后,藿烷系列與正構烷烴系列的降解速率特征.

3.2.1 藿烷的降解差異分析

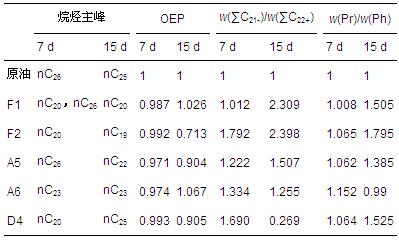

各菌對藿烷的降解率如圖 3所示,降解趨勢平緩,沒有明顯被降解的個物.但芒柄花根烷、降莫烷、γ-蠟烷、二升藿烷、三升藿烷、四升藿烷、五升藿烷的降解均達到20%以上.A6菌種除了17α(H)21β(H)-22S-31、32、33、34-四 升藿烷與17α(H)21β(H)-22R-31、32、33、34-四升藿烷外,對于其他藿烷降解率都較高,降解平均.A5菌種在前期對于中間碳數的藿烷降解要比低碳數和高碳數的藿烷要徹底.各菌劑7 d和15 d藿烷降解趨勢基本一致,說明藿烷的降解主要表現為手性碳向穩定構型轉化,但藿烷的降解幅度在15 d時比7 d高些.藿烷的降解波動明顯,是由于系列物質S和R構型的交替出現,細菌作用促使五環三萜類化合物的手性碳R構型向更穩定的S構型轉化,S構型化合物更穩定,所以降解率低,R構型物質不穩定,降解率高,呈現出波浪狀的降解趨勢.

圖3 不同菌株作用下藿烷的降解率 (備注 峰號代表的物質: 1: 18α(H)-22,29,30-三降藿烷(Ts), 2: 芒柄花根烷, 3: 17α(H)-22,29,30-三降藿烷(Tm), 4: 降羽扇烷, 5: 17α(H)21β(H)-30-降藿烷, 6: 重排-30-降藿烷, 7: 羽扇烷, 8: 17β(H)21α(H)-30-降莫烷, 9: 17α(H)21β(H)-藿烷, 10: 五環三萜烷, 11: 五環三萜烷, 12: 17β(H)21α(H)-莫烷, 13: 17α(H)21β(H)-22S-31-升藿烷, 14: 17α(H)21β(H)-22R-31-升藿烷, 15: γ-蠟烷, 16: 17α(H)21β(H)-22S-31,32-二升藿烷, 17: 17α(H)21β(H)-22R-31,32-二升藿烷, 18: 17α(H)21β(H)-22S-31,32,33-三升藿烷, 19: 17α(H)21β(H)-22R-31,32,33-三升藿烷, 20: 17α(H)21β(H)-22S-31,32,33,34-四升藿烷, 21: 17α(H)21β(H)-22R-31,32,33,34-四升藿烷, 22: 17α(H)21β(H)-22S-31,32,33,34,35-五升藿烷, 23: 17α(H)21β(H)-22R-31,32,33,34,35-五升藿烷)

圖 4為A6降解后的藿烷(m/z191)質量色譜圖,本節僅以A6菌株為例,其他菌株霍烷圖因篇幅有限,在此不一一列舉.從A6的質量色譜圖可以更好的佐證圖 4的結果.

圖4 原油和A6降解后的藿烷(m/z191)質量色譜圖

3.2.2 藿烷生物演化參數分析

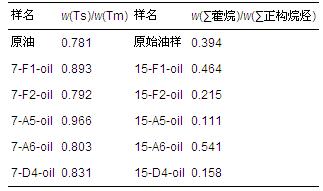

原油被5種菌劑作用7 d原油的藿烷系列碳數分布相同,均為C27~C35(C28缺失),主峰均為C30-αβ藿烷.大于31個碳的17α(H)、21β(H)構型的藿烷,其第22位碳原子成為手性碳,因而會出現一對鏡像異構體(22S+22R).如表 3所示,原始油樣C31-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)和C32-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)比值分別為0.591和0.577,接近轉化終點值0.600,所以原石油樣為成熟質,受外力作用變化不會很大.經各菌株降解后樣品的C31-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)和C32-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)比值均大于原始油樣值,且油樣經5種菌劑7 d降解后C31-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)和C32-αβ-22S/C31αβ-22(S+R)比值均有一項達到轉化終點.由此可見,該5種菌劑能促使五環三萜類化合物的手性碳R構型向更穩定的S構型轉化,短期內就可以達到轉化終點.

表3 藿烷生物演化參數(質量分數)

在實驗中通過添加菌劑提供外作用力,可見w(Ts)/w(Tm)比值越大則說明菌劑對有機質的降解越強烈.從表 4可以看出,5種菌劑降解石油的w(Ts)/w(Tm)比值均大于原始油樣的值,且菌劑在短期內對藿烷的降解較明顯.A5菌劑對藿烷降解的w(Ts)/w(Tm)比值最大(0.966),對藿烷的降解程度最強,轉化最徹底.

表4 藿烷轉化參數(單位:質量分數)

從表 4中w(∑藿烷)/w(∑正構烷烴)比值可看出,A6、F1菌劑的該比值明顯大于原始油樣的0.394,這兩種菌劑作用原油時正構烷烴的降解優勢明顯大于藿烷系列,而A5、D4和F2的w(∑藿烷)/w(∑正構烷烴)比值分別為0.111、0.158和0.215,明顯小于原始油樣的0.394,這3種菌劑作用原油時,藿烷的降解速率明顯大于正構烷烴系列.各菌劑降解藿烷優勢表現為A5>D4>F2>F1>A6.

3.3 芳香烴的降解規律

隴東原油芳烴主要含萘、菲、聯苯、和三芳甾烷等5個系列,分別含2~4個芳核的稠環芳烴,以及含五個芳核的α-苯并芘.芳香烴是重要的原油組分,相對于烷烴來說稍難降解,芳香烴的有氧代謝必須有分子氧參加,同時需要加氧酶的催化.細菌通過過氧化物酶將分子氧的兩個氧原子結合進芳香烴中,形成順式構型的二氫二醇,順式二氫二醇在另外一種過氧化物酶的催化下將芳香環破裂成鄰苯二酚.與細菌相反,真菌通過催化單氧化酶和環氧化物水解酶使芳烴轉化為反式構型二氫二醇(張翔等,2010).

在生物質轉化中,TMCH/CH參數反映了(CH)系列的去甲基效應的程度,該值越小則表明 分子芳香環上的甲基取代基的去甲基效應越強烈.TeMN/N參數反映了萘(N)系列去甲基效應的程度,該值越小則表明萘環上甲基取代基的去甲基效應越強烈.

∑芳烴/∑正構烷烴是用來研究原油在不同細菌時間作用下,稠環芳烴與烷烴的降解速率或降解程度特征.

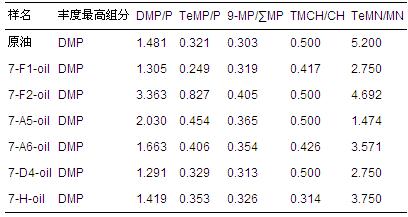

石油樣品中檢測出(CH)、甲基(MCH)、二甲基(DMCH)和三甲基(TMCH),以 的相對豐度最高為特征.表 5顯示原油的TMCH/CH為0.500,在7 d各菌劑的降解當中,F2、A5、D4的TMCH/CH不變仍為0.500,對芳烴的降解效果不明顯,而菌劑F1、A6的TMCH/CH分別為0.417、0.426,表明對芳烴具有降解效應.

表5 芳香烴的降解參數(質量分數)

萘是含有兩個芳香環的稠環芳烴,研究的樣品中檢測出:甲基萘(MN)、二甲基萘(DMN)、三甲基萘(TMN)和四甲基萘(TeMN),以四甲基萘的相對豐度最高為特征.表 5顯示原油的TeMN/MN值為5.200,各菌劑的TeMN/MN值均比原油的小,表明幾種菌株對萘環上的甲基均有去甲基化效應,其中F2的去甲基化效應最弱,而A5對原油的去甲基化效應最強,這也與文獻報道假單胞菌物種具有降解各種石油化合物能力,包括脂族和芳族化合物相一致.

表6 芳香烴的演化參數(質量分數)

從表 6中看出,15 d菌劑降解油樣中未檢測出萘,證明萘在15 d前已經被菌劑的強烈去甲基反應降解完全.而F1、F2、A6的菲/正構烷烴比值明顯大于原油樣的0.167值,表明這3種細菌作用原油時正構烷烴的降解速率明顯大于菲系列,但D4、A5的菲/正構烷烴比值明顯小于原油樣的值,表明這2種菌作用原油時菲系列的降解速率較正構烷烴快.同理,/正構烷烴比值中D4、A5、F2均小于原油樣的值,表明這3種菌降解原油時正構烷烴的降解速率明顯小于 系列.從各參數的綜合比較可以看出,A5、D4菌劑對芳香烴有較好的降解優勢.

4 結論

通過微生物降解石油族主要成分正構烷烴、藿烷和芳烴的降解程度及地球演變特征分析,可以看出各菌對石油族重要組分——正構烷烴、藿烷、芳香烴具有不同的降解程度和演化特征.

1)各菌對石油族成分中正構烷烴的降解最主要,表現為7 d與15 d的降解呈明顯的互補規律,即7 d到15 d正構烷烴各物質含量呈先增后減或先減后增的規律,F2、A5對高碳數正構烷烴降解率高達60%以上,在降解菌中占據優勢;F2、A5和D4菌株15 d時OEP值說明他們后期降解奇數碳優勢更為明顯;w(∑C21-)/w(∑C22+)值表明F2菌株具有選擇性降解高碳數正構烷烴的特點,而D4菌株相對具有選擇低碳數正構烷烴降解的特點.

2)藿烷的演化分析可以看出,所篩選的5種菌劑均能促使五環三萜類化合物的手性碳R構型向更穩定的S構型轉化,7 d對石油的降解就可以達到轉化終點,各菌劑降解藿烷優勢表現為A5>D4>F2>F1>A6.

3)菌劑在對芳香烴的降解中表現出強烈的去甲基化作用,在對菲和的降解中,A5和D4菌降解優勢最明顯.具體參見污水寶商城資料或http://www.jianfeilema.cn更多相關技術文檔。

綜上所述,這5株菌在對石油主要成分正構烷烴、藿烷、芳香烴的降解中,F2、A5和D4菌株表現優于其他菌株,同時標志物演化參數進一步揭示了物質結構的降解演化特征,其演化參數值與降解率結果保持一致性,也進一步佐證和解釋了不同菌株的降解差異.所以,在石油污染的微生物修復應用中,利用各種標志物反映菌株對原油中正構烷烴、藿烷、芳香烴的降解差異和演化特征具有更清晰地辨識度,同時可以幫助我們對降解中各成分結構的演化有更深入的認識,在石油修復過程中,對合理利用菌株或者混合菌株的選擇上更具有科學性.