紅薯在我國種植分布較廣,其主要用途之一為生產紅薯淀粉,而加工過程中產生的高濃度淀粉廢水已成為農業和農村面源污染的主要來源之一。紅薯淀粉加工生產具有顯著的季節性特點,生產周期一般為9月下旬至12月,生產集中且淀粉廢水排放量較大。紅薯淀粉廢水中的SS、TP和TN來源于洗薯、破碎和提取淀粉時的沙質、細胞破碎的殘余物,在廢水排入河流時對河流水質影響較大。當前對紅薯淀粉廢水處理的研究較多,可以通過物理、化學和生物的方法進行處理。其中絮凝法作為傳統的廢水處理方法,可以將廢水中的懸浮物、膠體及可絮凝的其它物質凝聚成團而沉降去除,具有投資少、沉降速度快、除濁度效果好、工程操作簡便等優點。

以薯類為原料生茶淀粉時,廢水主要來源于脫汁、分離、脫水工段蛋白回收后的排水、以及原料輸送清洗廢水。

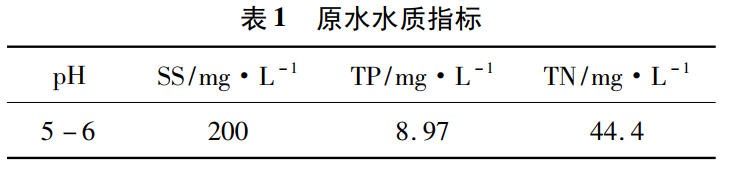

紅薯淀粉廢水成分含量中主要污染物有懸浮物(SS)、化學需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)和總磷(TP),紅薯淀粉廢水取自某淀粉生產企業,水質見表1