污泥濃縮池是污水處理系統中的一個重要功能單元。污泥濃縮池的濃縮方法主要分為重力濃縮、氣浮濃縮和機械濃縮。目前,國內以重力濃縮為主,占71.5%,機械濃縮和氣浮濃縮分別占21.4%和7.1%。根據《室外排水設計規范》(GB50014—2016)中的規定:當采用生物除磷工藝進行污水處理時,不應采用重力濃縮。這是因為污水生物除磷工藝是靠聚磷菌在好氧條件下超量吸磷形成富磷污泥,通過排出富磷污泥來達到生物除磷的目的。重力濃縮池的水力停留時間長,污泥在池內會發生厭氧釋磷,如果將污泥水直接回流至污水處理系統,將增加污水處理的磷負荷,降低生物除磷的效果。然而,周玉紅等對比研究了A2/O和MBR工藝剩余污泥濃縮過程中磷釋放的差別,指出24h內上清液磷濃度仍小于進水總磷濃度,因此采用脫氮除磷工藝的污水廠也可以采用污泥濃縮池來濃縮剩余污泥,濃縮過程中磷的釋放對污水處理不會產生明顯的影響,并且與機械濃縮相比,在脫水效果、脫水PAM用量方面有一定優勢。李振華研究了濃縮時間對濃縮效果、磷釋放及去除的影響,指出控制污泥二次釋磷的關鍵在于選擇合適的污泥沉降時間,當將污泥沉降時間控制在48h以內時,磷不會大量釋放,基本穩定在可控范圍。

盡管如此,多數情況下采用脫氮除磷工藝的污水廠在重力濃縮過程中產生的污泥水應進行除磷后再返回水處理構筑物進行處理。若濃縮池控制不當,剩余污泥的厭氧釋磷會使上清液中總磷濃度升高,上清液回流至污水處理廠進水頭部繼續在系統內循環,這是污水處理廠磷負荷過高的重要原因之一,也是整個污水處理系統磷去除效率低下的原因之一。何康生等通過分析廣州市大坦沙污水處理廠污泥濃縮池上清液、脫水機濾液、回流泵房集水井磷濃度,探討污泥處理過程中磷的釋放規律,并研究了不同化學藥劑的除磷效果,比選出了合適的化學藥劑及其最佳投加量。結果表明,所選用的化學除磷藥劑對濃縮池上清液和脫水機濾液中TP去除強弱的順序為:硫酸鋁>聚合氯化鋁>聚合氯化鐵〉石灰。其中,硫酸鋁是最佳的化學除磷藥劑。丁大勇在回流水中投加氯化鐵、硫酸鋁、聚合氯化鋁等混凝劑,進行了污泥濃縮、脫水濾液除磷試驗研究,發現硫酸鋁的效果最好,也最經濟。當回流水中TP的濃度為20mg/L左右時,硫酸鋁的投加量達40mg/L即能獲得80%以上的除磷效果,同時還能去除40%左右的COD。

鑒于目前我國仍有大量的脫氮除磷工藝污水處理廠采用重力濃縮池,而有關重力濃縮池磷釋放的控制措施仍比較缺乏的現狀,筆者以南方某脫氮除磷工藝污水處理廠污泥濃縮池為例,考察了停留時間對磷釋放的影響,以及投加PAC和曝氣對上清液中磷釋放的控制效果,以期為污泥濃縮池的工藝控制提供參考。

1、材料與方法

1.1 污水廠污泥處理概況

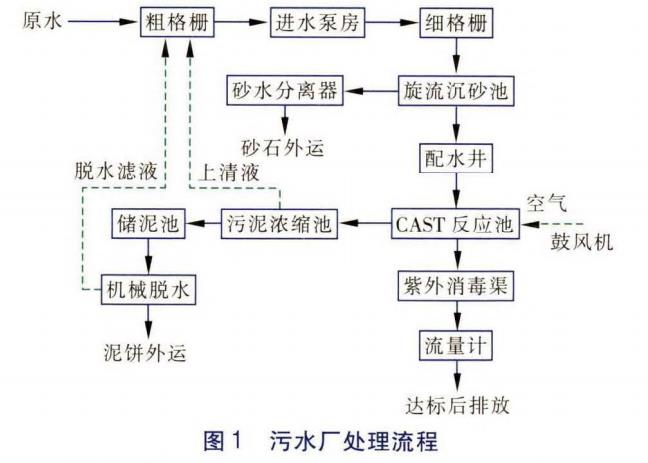

我國南方某縣城市生活污水處理廠設計處理能力為2x104m3/d,采用CAST工藝,污水處理工藝流程如圖1所示。2012年—2018年主要進水水質如下:COD,BOD5、SS、NH4+-N、TN、TP濃度范圍分別為63~649,25.8~235,48~412,8~55,12.7~66.2,0.19~14.84mg/L,相應的均值為174,67.2,168、21.4、26.6、3.15mg/L;pH值在7.02-7.87之間變化,平均為7.65。出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的一級B排放標準。

剩余污泥采用先重力濃縮后機械脫水的模式,由污泥泵從生化池輸送至污泥濃縮池,通過重力濃縮將污泥含水率由99.2%-99.6%降至97%~98%,后進入帶式脫水機進行脫水處理,將含水率降至80%以下。濃縮池中的上清液和脫水機濾液回流至污水廠前端的構筑物進行重新處理。自2012年至2018年5月,隨著城市建設過程中雨污分流程度的不斷提高。進水總磷濃度呈逐年升高趨勢。為了減輕污水處理系統的磷負荷,從污泥濃縮池及后續污泥脫水環節著手,研究如何增加磷在污泥中的聚積量,通過科學控制污泥濃縮池的運行來提高系統的除磷效率。

1.2 試驗方法

1.2.1 停留時間對釋磷的影響

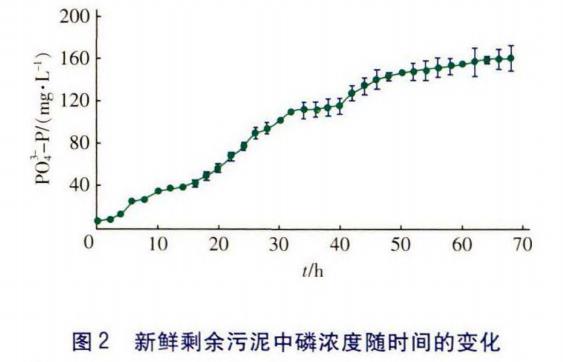

取新鮮剩余污泥10L,污泥濃度為28g/L左右,置于試驗裝置中,期間間隔2h搖勻沉淀(底部污泥層釋放的磷與上清液中磷充分混合)后取上清液分析磷酸鹽濃度,試驗持續68h,重復4次。

1.2.2 投加PAC對釋磷的影響

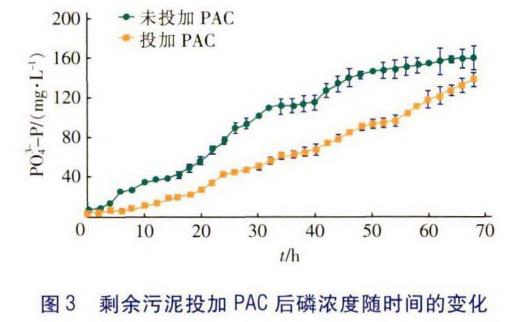

該試驗與1.2.1節同步進行,取相同新鮮剩余污泥10L,污泥濃度為28g/L左右,置于相同試驗裝置中,投加一定量的PAC(10g),溶解混合均勻后靜置,期間間隔2h搖勻沉淀,取上清液分析磷酸鹽濃度,試驗持續68h,重復4次。

1.2.3 曝氣對釋磷的影響

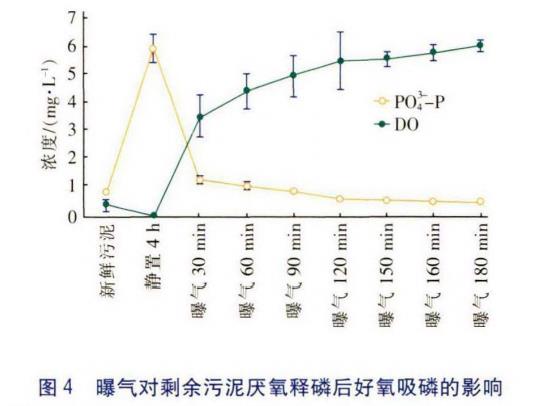

取新鮮剩余污泥10L,污泥濃度為16g/L左右,置于容器內,靜沉30min后通過JBEO660充氧泵進行曝氣,曝氣強度為4I/min,每隔30min對DO進行監測,并采樣分析上清液中磷酸鹽濃度。

1.2.4 脫水環節磷的變化

在濃縮池不投加PAC和投加PAC兩種情況下,分別取帶式脫水機濃縮段和壓榨段濾液與進帶機前污泥上清液中磷酸鹽濃度進行對比。重復試驗7次。

1.3 分析項目與方法

污泥濃度:重量法;磷酸鹽/總磷:鋁酸鞍分光光度法;DO:WTWOxi33lO便攜式溶氧儀。

2、結果與討論

2.1 停留時間對濃縮池磷釋放的影響

新鮮剩余污泥在68h內的釋磷情況如圖2所示。隨著濃縮時間的延長,污泥中的磷逐漸釋放,在0~4h內,上清液中磷的濃度變化不大,釋磷速率較慢,平均釋放速率為0.117mg/(gMLVSS-h),說明剛排放出的剩余污泥中攜帶部分溶解氧,在一段時間內還形不成釋放磷所需要的厭氧環境,所以釋放較慢。隨著濃縮時間進一步加長,水中的溶解氧消耗殆盡,環境越來越接近厭氧,磷釋放現象也越來越明顯。在4~68h磷濃度從12.98mg/L升至160mg/L,平均釋磷速率為0.157mg/(gMLVSS-h),明顯大于前4h的釋磷速率。試驗結束時上清液中的磷酸鹽濃度明顯高于李振華通過靜態試驗測得的濃縮池剩余污泥沉降72h時的磷濃度(62.10mg/L)。這一方面是由于不同工藝的剩余污泥的釋磷特性存在差異,另一方面可能是由于試驗過程中每隔2h的攪拌過程促使剩余污泥再懸浮,促進了剩余污泥中的磷釋放,加速了剩余污泥間隙水中磷的擴散。由此可見,該廠活性污泥具有較強的釋磷能力,若控制得當可充分發揮污泥的聚磷能力,從而提高系統的生物除磷效果。

結合實際生產控制情況,該污水廠污泥濃縮池新排入的剩余污泥的停留時間不宜超過4h.在4h內將濃縮后的剩余污泥輸送入污泥脫水系統能夠最大程度地減少剩余污泥中磷的釋放,從而提高污泥脫水環節對磷的去除效率。當前污水處理廠污泥濃縮池的池容設計普遍較大,實際生產中通常是定期將剩余污泥排入污泥濃縮池,導致污泥濃縮池通常處于髙液位運行,延長了剩余污泥在濃縮池中的停留時間,增加了剩余污泥中磷的釋放。因此,實際運行中一方面應控制濃縮池的運行液位,縮短剩余污泥在濃縮池的停留時間,盡量減少磷的釋放。污泥脫水系統開機前2h將剩余污泥排放至污泥濃縮池進行濃縮,排放量以脫水系統開機一次可處理的量為宜。另一方面,需要采取合理的措施控制上清液中磷的含量,盡量降低上清液和后續污泥脫水濾液重新進入進水頭部的磷含量,降低系統的磷負荷。在后續試驗中考察了投加PAC及曝氣對上清液中磷含量的影響。

2.2 投加PAC對濃縮池磷釋放的影響

新鮮剩余污泥投加PAC后磷釋放的情況如圖3所示。可以看出,投加一定量的PAC后,磷釋放速度明顯放緩,在0~4h平均釋磷速率為0.045mg/(gMLVSS-h),在0~8h平均釋磷速率為0.036mg/(gMLVSS-h),均明顯低于不投加PAC條件下0~4h的平均釋磷速率即0.117mg/(gMLVSS•h)。剩余污泥靜置沉淀8h后,磷的釋放速率明顯加快,在8~68h從7.34mg/L升至138.37mg/L,平均釋磷速率為0.150mg/(gMLVSS•h),與不加PAC條件下4~68h的平均釋磷速率即0.157mg/(gMLVSS•h)相當。新鮮剩余污泥的PAC投加量為0.1g/g干泥時,磷釋放時間較相同條件下不投加PAC的延遲了4h。因此,當剩余污泥不能及時進入脫水系統脫水,或污泥濃縮上清液中磷含量較高時,可投加一定量的PAC來延緩剩余污泥中磷的釋放,PAC的最佳投加量則需做進一步的研究。

2.3 曝氣對濃縮池磷釋放的影響

在濃縮池的日常運行管理中,通常會通過底部曝氣對濃縮池進行攪拌,在曝氣的情況下又會發生好氧吸磷作用。圖4所示為剩余污泥在靜沉4h后以4L/min的曝氣強度對污泥進行曝氣時對上清液中磷酸鹽含量的影響。當剩余污泥快速釋磷開始即新鮮污泥靜置4h時,打開曝氣開關,剩余污泥中的聚磷菌以溶解氧為電子受體,以體內貯存的PHA為電子供體進行吸磷反應。曝氣30min后,濃縮池中的溶解氧濃度達到3.54mg/L,上清液中的磷酸鹽濃度從5.93mg/L快速降至1.32mg/L,下降了77.7%,平均吸磷速率為1.10mg/(gMLVSS•h)。之后上清液中的磷酸鹽濃度下降速度變緩,曝氣90min時,磷酸鹽濃度為0.89mg/L,基本恢復至初始水平。說明該污水處理廠的活性污泥具有較強的厭氧釋磷和好氧吸磷能力,利用這一特點可在工藝流程中增加回流污泥好氧吸磷環節,從而降低進入生化系統的磷負荷。

采用曝氣方式降低污泥濃縮池上清液中磷酸鹽含量,與投加PAC或其他除磷藥劑相比具有對生化系統毒害作用小、經濟方便和更能保持活性污泥生物除磷能力的優點。對于設有污泥回流系統的處理工藝,可對污泥濃縮池(或儲泥池)進行技術改造,增設剩余污泥池。通過曝氣(最佳曝氣時間需通過對活性污泥進行好氧吸磷速率測定后確定)降低上清液中磷酸鹽濃度,從而提高污泥中磷含量,然后使底部污泥進入脫水系統進行處理。另設一回流污泥釋磷池.剩余污泥靜置一段時間后攪拌,靜置時間需通過測定污泥釋磷速率來確定,并將上清液(磷酸鹽濃度越高越好)排入剩余污泥池,底部污泥則回流至前端生化段。這對現有污水處理廠污泥濃縮池改造和新建污水處理廠的工藝設計具有一定的指導意義。

2.4 脫水環節磷酸鹽的變化

在濃縮池不投加PAC和投加PAC兩種情況下,取帶式脫水機濃縮段和壓榨段濾液與進帶機前污泥上清液中的磷酸鹽濃度進行對比,結果表明,當濃縮池不投加PAC時,進入帶式脫水機前剩余污泥上清液中磷酸鹽與濃縮段和壓榨段濾液中磷酸鹽分別為56.47、54.32、53.10mg/L,進入帶式脫水機前剩余污泥上清液中磷酸鹽比濃縮段和壓榨段濾液中磷酸鹽分別僅高出3.8%和6.0%,說明剩余污泥經過帶式脫水機后污泥中所攜帶的磷未發生明顯釋放和流失。剩余污泥進入脫水機脫水環節,上清液和濾液中磷含量越高意味著泥的磷含量越少,對整個污水處理系統除磷不利,因此必須控制進入脫水機前剩余污泥上清液中磷酸鹽的含量。

在濃縮池投加PAC后剩余污泥上清液中的磷酸鹽含量從45.16mg/L降低至10.84mg/L,降低了76%。其主要原因是PAC中的鋁離子與磷酸根離子結合形成了磷酸鹽沉淀。進入帶式脫水機前剩余污泥上清液中磷酸鹽與濃縮段和壓榨段濾液中磷酸鹽分別為10.83、10.33、9.89mg/L,上清液與帶式脫水機濃縮段和壓榨段產生的濾液中的磷酸鹽濃度相差不大,與未投加PAC的情況相似,即剩余污泥通過帶式脫水機后污泥中所攜帶的磷酸鹽未發生明顯釋放和流失。該試驗說明污泥濃縮池磷酸鹽固定(從上清液轉移固定至污泥中)的量決定了磷去除的多少,在脫水環節污泥中的磷不會釋放至濾液中,上清液中磷酸鹽的含量決定了濾液中的磷酸鹽含量,也決定了回流入系統中磷的負荷。

3、結論

①污泥濃縮池中的剩余污泥靜置4h后,釋磷速度顯著加快,剩余污泥排出生化系統后宜在濃縮池停留4h以內進入污泥脫水系統。

②在污泥濃縮池投加一定量的PAC后,快速釋磷時間可延緩至8h,上清液中的磷酸鹽濃度顯著降低,污泥中磷含量增加,可以提升系統除磷效果。可采取在污泥濃縮池投加PAC的措施延緩磷的釋放,并降低上清液中磷酸鹽濃度。

③對污泥濃縮池曝氣30min,當溶解氧達到3mg/L以上時,上清液中磷酸鹽濃度降低了77.7%。因此,可采取對污泥濃縮池曝氣的措施來降低其上清液中的磷酸鹽濃度。(來源:云南國禎環保科技有限責任公司,安徽國禎環保節能科技股份有限公司)